鲁迅先生作为中国现代文学的奠基人,其文学成就不仅体现在小说与杂文领域,更在旧体诗创作中展现出深厚的古典修养与思想锋芒,现存的鲁迅诗歌约七十余首,主要收录于《集外集》《集外集拾遗》及《野草》部分散文诗作中,这些作品贯穿其文学生涯始终,成为研究其思想轨迹的重要载体。

诗歌创作的时代烙印 鲁迅的旧体诗创作集中在三个关键时期:早期留学日本阶段的《自题小像》等作品洋溢着青年人的救国热忱;中年居于北京绍兴会馆时期,通过《梦》《爱之神》等白话题诗进行文学实验;而上海十年则是其旧体诗创作高峰,《自题小像》的再度题写、《无题》系列的连续创作,均折射出特定历史语境下的复杂心境,这些诗作往往具有“史诗互证”的特点,1931年创作的《无题·惯于长夜过春时》,既是对柔石等左联烈士遇难的悲悼,亦暗含对文化围剿的无声抗议。

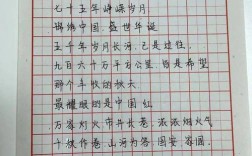

古典传统的现代转化 在诗歌技法方面,鲁迅娴熟运用屈原香草美人传统与李商隐象征手法,构建出独特的意象系统,作于1932年的《自嘲》中“破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流”,以对仗工整的俚俗意象实现自我解构,而颈联“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”则通过强烈视觉对比,塑造出文化战士的经典姿态,这种“旧瓶装新酒”的创作实践,在《报载患脑炎戏作》中尤为明显:“横眉岂夺蛾眉冶,不料仍违众女心”巧妙化用《离骚》众女嫉余之蛾眉兮的典故,将文化论争转化为具有戏剧张力的诗境。

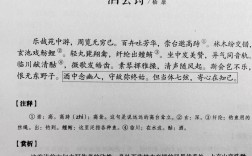

散文诗的美学革命 出版于1927年的《野草》代表着鲁迅诗歌艺术的另一维度,影的告别》通过光影悖论呈现存在困境,《死火》里冰火共存的超现实意象,突破传统诗歌的表意系统,这些作品融合尼采箴言体与波德莱尔散文诗的特质,在《求乞者》《复仇》等篇中,具象化的街头场景升华为哲学叩问,开创中国现代主义文学的先声。

诗学观念的创作实践 鲁迅在《摩罗诗力说》中倡导的“撄人心”诗学主张,在其诗歌创作中得到持续践行,1933年赠日本友人的《题三义塔》,由鸽子衔环的日常事件生发出“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”的人类关怀;1935年临终前创作的《亥年残秋偶作》,以“竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干”的意象组合,既保持杜甫秋兴八首的沉郁顿挫,又注入现代知识分子的清醒洞察。

这些诗作在传播过程中形成特殊的接受史,1957年毛泽东在《人民日报》亲笔书写《无题·万家墨面没蒿莱》并附译文,使该诗成为国际文化交流的符号;《自嘲》名联被镌刻在全国多家鲁迅纪念馆照壁,转化为大众记忆的视觉载体,这种从书斋到公共空间的传播轨迹,恰印证其诗歌生命力的持续性。

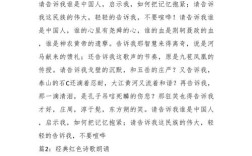

对于当代读者而言,阅读鲁迅诗歌需要建立三重认知维度:既要把握《楚辞》至晚清诗学的传承脉络,也需理解五四语境下传统形式的创造性转化,更应关注诗作与《热风》《且介亭杂文》等文本的互文关系,譬如《悼杨铨》中“何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿”的悲怆,与同期所作《为了忘却的记念》形成散文与韵文的双重奏,共同构成1930年代知识分子精神史的重要档案。

鲁迅诗歌研究在近二十年呈现新的阐释方向,从单一的政治解读转向媒介传播、手稿校勘、国际影响等多元视角,2005年发现的鲁迅《无题》手稿修改痕迹,揭示“眼看朋辈成新鬼”到“忍看朋辈成新鬼”的炼字过程,这种修辞选择凸显作者情感控制的艺术自觉,而在全球汉学视域中,日本学者丸山升特别关注鲁迅赠日本友人诗作的对话性,认为《送增田涉君归国》等作品构建了超越民族主义的文化共同体想象。

在数字人文研究兴起的当下,鲁迅诗歌的符号学价值正在被重新发掘,其构建的“荒夜”“棘丛”“寒星”等意象群,形成具有现代性特质的象征体系,这种语言实践既延续着古典诗词的比兴传统,又为后来的朦胧诗派提供了方法论启示,当我们重读《野草·题辞》中“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”的诗句,依然能感受到这种语言困境所蕴含的当代性。