诗歌,作为人类情感最古老的载体之一,始终以其凝练的语言和深邃的意境,触动着每一位读者的心灵,要真正读懂一首诗,感受其情感的脉搏,我们需要像侦探一样,探寻其来龙去脉,解析其构造肌理。

探寻源头:情感诞生的土壤

一首诗的诞生,绝非凭空想象,它的情感内核,深深植根于其出处、作者与创作背景之中,这如同了解一朵花的绽放,必须知晓它的种子、根茎与生长的环境。

作者的生平与思想是解读诗歌情感的第一把钥匙,每一位诗人都有其独特的人生轨迹、性格特质和哲学观念,这些无一不渗透到他们的字里行间,了解李白漫游天下的豪迈与怀才不遇的苦闷,才能深刻体会“天生我材必有用,千金散尽还复来”中的那份极致的自信与洒脱,以及潜藏其下的悲凉,而读杜甫的诗,若不清楚他身处大唐由盛转衰的乱世,历经离乱,忧国忧民,便难以读懂“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中沉郁顿挫的悲悯与控诉,诗人的个人经历是其情感抒发的直接源泉。

具体的创作背景为诗歌情感提供了最精准的坐标,这包括时代环境、具体事件乃至诗人提笔时的心境,李商隐的大量无题诗,情感隐晦迷离,正是因为其创作背景多与不便明言的个人情事或政治遭遇相关,这种“隐”本身,就是一种强烈情感的独特抒发方式——欲说还休,却更显情愫之深重,再如,南唐后主李煜的词,亡国前是“刬袜步香阶,手提金缕鞋”的旖旎风情,亡国后则是“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,时代与个人命运的剧变,直接重塑了他词作的情感基调,在阅读诗歌时,多问一句“这首诗写于何时,因何而作”,往往能打开通往其情感世界的大门。

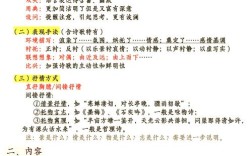

解析技法:情感表达的密码

诗歌的情感并非直白地呼喊出来,而是通过一系列精妙的艺术手法,被编织在语言的经纬之中,掌握这些手法,我们才能破译情感的密码,获得更深层次的审美体验。

意象的营造是诗歌抒情的核心手段,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,诗人很少直接说“我很悲伤”,而是去描绘“枯藤老树昏鸦”的萧瑟景象;很少直接说“我很孤独”,而是去刻画“举杯邀明月,对影成三人”的场景,这些意象成为情感的象征物,让抽象的感受变得可触可感,意境悠远,中国古典诗歌尤其擅长此道,如梅兰竹菊象征高洁品格,明月寄托思乡怀人之情,长亭古道关联离愁别绪,捕捉并理解这些意象,就等于握住了诗人传递情感的接力棒。

语言技巧的运用则赋予情感以节奏和色彩。比喻和拟人能将抽象情感具体化、形象化,如“愁”是“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,瞬间将无形的愁绪化为铺天盖地的视觉画面。夸张能强化情感的力度,如李白“白发三千丈,缘愁似个长”,将愁绪的深重表现得惊心动魄。韵律和节奏本身也是情感的一部分,轻快急促的节奏常表达欢欣或紧张,舒缓悠长的韵律则多蕴含沉思与忧伤,杜甫《闻官军收河南河北》中“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速节奏,将其听闻胜利消息后迫不及待返乡的狂喜之情展现得淋漓尽致。

结构的安排同样暗含玄机,诗歌的起承转合,往往对应着情感的酝酿、发展、高潮与回落,绝句通常第三句转折,第四句收束,形成情感的跌宕,律诗的颔联、颈联则通过工整的对仗,从不同侧面深化主题情感,而现代诗歌中意识的流动、段落的跳跃,也常常是诗人复杂、变幻情感轨迹的直接映射。

融入生活:情感的共鸣与实践

理解了诗歌的由来与构造,最终是为了让这份跨越时空的情感与我们自身的生命体验相连接,诗歌不应是供奉在书架上的古董,而是可以融入日常生活的甘泉。

当我们与友人分别时,一句“海内存知己,天涯若比邻”的宽慰,远比千言万语更显力量;当我们思乡情切时,默念“露从今夜白,月是故乡明”,会发现古人早已将此种心绪道尽,失意时,从“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”中汲取豪情;静观自然时,试着用“采菊东篱下,悠然见南山”的心境去体会一份闲适。

更进一步,我们可以尝试主动运用诗歌的抒情方式,不必执着于成为诗人,但可以学习用诗意的眼光观察世界,看到落叶,不仅看到凋零,也思考它“落红不是无情物,化作春泥更护花”的奉献;面对困境,不仅感受压力,也激励自己拥有“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的韧性,将诗歌中的情感智慧,内化为我们面对世界的态度,这便是对诗歌最好的传承与致敬。

诗歌感情的抒发,是一个由内而外、由古至今的复杂而精妙的系统,它需要我们耐心探寻其历史语境,细心解析其艺术法则,最终真诚地将其情感内核与我们的现实生命相融合,当我们这样做时,诗歌便不再仅仅是文字,而是照亮心灵的光,是连接我们与往圣先贤、与浩瀚人类共同情感的桥梁,在这座桥梁上,每一次驻足与凝望,都是一次深刻的情感共鸣与精神升华。