在人类文明的星河中,名言警句如同璀璨的星辰,以其凝练的语言和深邃的智慧,照亮我们前行的道路,它们不仅是语言的精华,更是前人经验与思想的结晶,掌握如何恰当地理解与运用这些名言,就如同手握一把开启智慧宝库的钥匙,能让我们的言语更有力量,思想更具深度。

追根溯源:理解名言的生命力

一句名言之所以能穿越时空,历久弥新,其根本在于它背后鲜活的历史语境与创作者的真实生命体验,脱离了这个根基,名言便成了无源之水,无本之木。

-

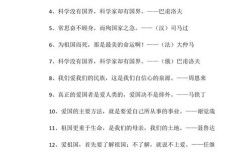

探寻出处与作者:每一句名言都诞生于特定的土壤,了解其作者的生平、核心思想以及所处的时代背景,是理解其真意的第一步,当我们引用范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”时,如果了解这是他应好友滕子京之邀,为重修岳阳楼所作,并融入了自己一生的政治理想和抱负,我们便能更深刻地体会到其中所蕴含的士大夫以天下为己任的宏大胸怀与忧患意识,这种理解,远比单纯知道这句话出自《岳阳楼记》要丰富和立体得多。

-

还原创作背景:语境决定语义,许多名言在流传过程中,其原意可能会被简化或曲解,孔子所说的“唯女子与小人为难养也”,在现代社会常被断章取义,用以批判女性,若结合春秋时期的社会结构以及孔子说话的具体情境(很可能是指家中的仆妾与臣仆),便能理解其更具体的指向,而非一个普适性的性别论断,这种历史语境的还原,能帮助我们避免以今释古的误读,更精准地把握名言的精神内核。

知行合一:名言的现代应用法则

理解了名言的来龙去脉,下一步便是如何将其巧妙地融入我们的现代生活与表达中,使其焕发新的活力。

-

精准运用,恰如其分:使用名言的第一要义是“恰当”,它应当是为你的观点提供佐证或升华,而非生硬地堆砌,在撰写文章、发表演讲或日常交流时,要确保所选名言与你想表达的主题紧密契合,在探讨持之以恒的重要性时,引用荀子的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”,就非常贴切;但若在谈论科技创新时强行塞入,则会显得格格不入,精准的引用,能让论证更具说服力,也为表达增添文采。

-

阐释结合,融为一体:切忌“抛名言”,高明的用法是,在引用之后,用自己的语言对其进行简要的阐释,并将其与你的论述自然衔接。“正如乔布斯所言,‘Stay hungry, stay foolish’,这种对世界永葆好奇、勇于探索的‘饥渴’心态,正是我们这个时代创业者最宝贵的品质。” 名言不再是孤立的装饰,而是你思想逻辑中有机的一部分。

-

辩证看待,避免教条:名言是智慧的结晶,但并非放之四海而皆准的绝对真理,时代在变迁,社会在进步,我们需要用发展的眼光来看待某些历史名言,过去一些关于特定阶层的论断,可能已不适用于今天平等、多元的社会价值观,保持独立思考的能力,汲取其精神养分,而非将其奉为僵化的教条,才是对待文化遗产的正确态度。

匠心独运:提升表达的艺术手法

除了直接引用,我们还可以借鉴名言警句的创作手法,来锤炼我们自己的语言。

-

凝练与对仗:中文名言极讲究语言的精炼与形式的工整,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,对仗工整,意境深远,我们在写作时,可以有意识地锤炼字句,力求用最简洁的语言表达最丰富的意思,并适当运用对偶、排比等修辞,增强语言的节奏感和气势。

-

比喻与象征:许多名言善用比喻,化抽象为具体。“时间就是金钱”,将无形的“时间”比作有形的“金钱”,瞬间让人体会到时间的宝贵,在表达中,善用生动、贴切的比喻,能让你的观点更形象,更易于被听众理解和记忆。

-

反问与设问:运用反问句式,可以加强语势,引人深思,如“岂曰无衣?与子同袍”,通过反问,强烈地表达了同仇敌忾、并肩作战的情感,在需要强调观点或引发共鸣时,适时使用反问,能收到很好的效果。

名言警句是我们与先贤对话的桥梁,是文化血脉的传承,真正地拥有它们,不仅仅是记在笔记本上,更是要理解其精神实质,并将其内化为我们自身的修养与智慧,在信息爆炸的今天,让这些经过时间淬炼的智慧之光,为我们拨开迷雾,指引方向,使我们的言行举止因之而更具底蕴,我们的人生思考因之而更为深邃,这,或许才是学习这些居住在我们文化基因中的名言,最大的价值所在。