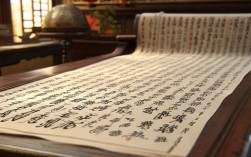

龙舟竞渡的鼓声穿越千年时光,依然在诗词的长河中激荡回响,从《楚辞》的浪漫悲歌到唐代的盛世华章,无数文人墨客以诗笔为桨,在文化长河中划出深邃的涟漪。

楚辞之源:龙舟诗篇的滥觞

龙舟诗歌的源头可追溯至战国时期的《楚辞》,屈原在《九章·涉江》中写道“乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰”,已然勾勒出先民与水相搏的壮阔图景,而真正将龙舟与诗意紧密相连的,是屈原投江后民众划舟救屈的传说,唐代文秀《端午》诗云:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。”短短十四字,道出了龙舟文化与诗人屈原的不解之缘。

屈原的《湘君》《湘夫人》等篇章中,对舟船与水神的描写充满神秘色彩。“美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟”这般诗句,不仅展现楚地舟船文化的繁盛,更为后世龙舟诗歌奠定了浪漫基调,南朝梁代吴均《续齐谐记》明确记载:“屈原以五月五日投汨罗而死,楚人哀之,每至此日,以竹筒贮米,投水祭之。”这是龙舟竞渡起源最早的文字记载之一。

唐宋盛世:龙舟诗词的黄金时代

唐代国力强盛,龙舟活动从民间祭祀逐渐演变为宫廷与民间共赏的盛大仪式,张建封《竞渡歌》以“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来”开篇,生动再现了当时竞渡的激烈场面。“坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹霓晕”的描写,让读者仿佛亲临唐代竞渡现场,感受那万人空巷的沸腾景象。

诗仙李白在《游洞庭湖五首》中写下“木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头”,虽非直接描写竞渡,却将舟船与诗意完美融合,中唐诗人刘禹锡的《竞渡曲》则注明了创作背景:“竞渡始于武陵,及今举楫而相和之,其音咸呼云‘何在’,斯招屈之意。”这首“沅江五月平堤流,邑人相将浮彩舟”开篇的诗作,既记录了竞渡习俗,也点明了活动与屈原的关联。

宋代龙舟诗词在唐代基础上更添细腻,黄裳《减字木兰花·竞渡》以“红旗高举,飞出深深杨柳渚”描绘出发瞬间的动感,“鼓击春雷,直破烟波远远回”则通过声音与画面的结合,将竞渡的激烈渲染得淋漓尽致,苏轼《六幺令·天中节》中“舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发”的描写,则展现了文人雅士观赏龙舟的别样情趣。

诗词技法:龙舟描写的艺术手法

龙舟诗词在千年流变中形成了独特的艺术表达方式,比喻手法的运用尤为突出,诗人常将竞渡龙舟比作蛟龙出水,唐代李群玉《竞渡时在湖外偶为成章》中“雷奔电逝三千儿,彩舟画楫射初晖”的诗句,通过比喻与夸张的结合,营造出惊心动魄的竞渡场景。

动态描写是龙舟诗词的另一特色,张建封笔下“棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷”的描写,通过“斡”“飞”“劈”“鸣”四个动词,构建出强烈的视觉与听觉冲击,这种以动衬静的手法,让龙舟竞渡的场面跃然纸上。

意象组合在龙舟诗词中同样精妙,杨万里《过弋阳观竞渡》中“急鼓千钲船欲飞,浪花翻雪舞红衣”将鼓声、浪花、红衣等意象巧妙组合,形成色彩鲜明、动静相宜的画面,而“船头才过已复尾,亦有相牵落水涘”的描写,则在热闹中增添了幽默情趣。

文化意蕴:龙舟诗词的精神内核

龙舟诗词承载着丰富的文化内涵,最初,这些诗作寄托了对屈原的怀念,如唐代褚朝阳《五丝》中“但夸端午节,谁荐屈原祠”的诗句,在描绘节日热闹之余,仍不忘祭屈的本意。

随着时代发展,龙舟诗词逐渐融入励志寓意,宋代胡仲弓《端午》诗“画舸纵横湖水滨,彩丝角黍斗时新”描写竞渡场面后,以“年年此日人皆醉,能吊醒魂有几人”作结,在热闹中注入理性思考,提醒人们不忘屈原的清醒精神。

龙舟诗词还展现了不同地域的民俗风情,明代庄昶《端午食赐粽有感》中“大官角黍菰蒲香,彩绳万缕红霞光”的描写,记录了宫廷过端午的盛况,而清代林则徐《区田歌为潘功甫舍人作》中“五月端午舟竞渡,岸上人人歌且呼”则展现了民间活动的欢腾景象。

现当代传承:龙舟诗词的新生

近现代以来,龙舟诗词传统得以延续,郭沫若1957年作《江海歌·端阳》唱和:“屈子行吟处,今余跨马过;晨曦耀江渚,朝气涤胸科。”将传统元素与新时代气息巧妙融合,当代诗人刘章《端阳》诗:“艾蒿风俗久,竞渡动山河;千古离骚在,今人续作多。”既表达了对传统的尊重,也展现了文化传承的活力。

在数字化时代,龙舟诗词通过新媒体平台获得新的传播途径,网上诗词鉴赏课程、龙舟诗词数据库、社交媒体互动话题,让这一古老文学形式焕发新生,每年端午,各地举办的龙舟诗词朗诵会、创作大赛,成为传统与现代对话的桥梁。

龙舟诗词如同文化基因,承载着中华民族的精神密码,从屈原“路漫漫其修远兮”的求索,到今天“直挂云帆济沧海”的自信,龙舟诗歌始终与时代同行,这些跨越千年的诗句,不仅是文学遗产,更是连接过去与未来的精神纽带,当鼓声再次响起,我们依然能在诗词的韵律中,找到属于这个民族的文化自信与精神力量。