诚信是中华文化的核心价值之一,自古以来,文人墨客常以诗歌为载体,歌颂诚信之美,批判虚伪之恶,这些诗词不仅是文学艺术的结晶,更是道德教育的瑰宝,从《诗经》到唐宋诗词,再到明清作品,诚信主题贯穿始终,展现了古人对人格修养与社会伦理的深刻思考。

诚信诗歌的源头:《诗经》中的道德训诫

《诗经》作为中国最早的诗歌总集,已有大量篇章涉及诚信主题,卫风·氓》通过一位被欺骗的女子的控诉,揭露背信弃义的可耻:

"信誓旦旦,不思其反,反是不思,亦已焉哉!"

诗中女子回忆男子当初信誓旦旦的承诺,最终却遭遇背叛,表达了对诚信缺失的愤慨,这种以诗歌批判失信行为的手法,奠定了后世诚信诗歌的基调。

《小雅·巧言》则直接讽刺巧言令色、虚伪狡诈之人:

"巧言如簧,颜之厚矣。"

诗人以"巧言如簧"比喻虚伪的言辞,强调诚信应当表里如一,而非仅靠华丽辞藻伪装。

唐代诗歌:诚信与君子品格

唐代诗歌繁荣,许多诗人将诚信视为君子必备的品德,王维在《送元二使安西》中写道:

"劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。"

虽未直接提及"诚信",但诗中深沉的离别之情,暗含对友情的忠诚与信义的珍视。

李白在《赠汪伦》中则直抒胸臆:

"桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。"

以潭水之深比喻友情的真挚,强调人与人之间的信任与真诚。

杜甫的《石壕吏》虽以叙事为主,但通过官吏的严苛与百姓的苦难,间接批判了朝廷失信于民的社会现实,体现了诗人对诚信政治的期待。

宋代诗词:诚信与理学思想

宋代儒学发展至理学阶段,诚信被提升至更高的哲学层面,朱熹提出"存天理,灭人欲",强调诚信是天道在人间的体现,这一思想深刻影响了宋代诗词创作。

陆游在《示儿》中写道:

"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。"

表达了对国家统一的坚定信念,彰显了士人对承诺的坚守。

辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》则充满豪情:

"了却君王天下事,赢得生前身后名。"

词人将诚信与家国大义结合,体现了一诺千金的英雄气概。

明清诗歌:诚信的世俗化表达

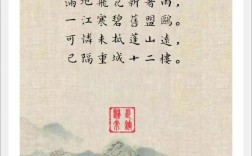

明清时期,诚信主题的诗歌更加贴近日常生活,于谦的《石灰吟》以物喻人:

"粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。"

"清白"既是物理上的纯净,也象征人格的诚信无瑕。

郑板桥的《竹石》同样托物言志:

"咬定青山不放松,立根原在破岩中。"

以竹子的坚韧比喻君子坚守信义、不屈不挠的精神。

诚信诗歌的创作手法

- 比兴手法:常用自然景物比喻诚信品质,如松竹象征坚贞,清水象征纯洁。

- 对比手法:通过诚信与虚伪的对比,突出主题,如《诗经·氓》中的誓言与背叛。

- 直抒胸臆:唐宋诗人常直接表达对诚信的赞美,如李白的"三杯吐然诺,五岳倒为轻"。

- 叙事讽喻:杜甫、白居易等诗人通过社会事件,批判失信行为,呼吁道德回归。

诚信诗歌的现代价值

在当今社会,诚信仍是人际交往、商业合作、国际关系的基石,古典诗词中的诚信思想,不仅具有文学价值,更能为现代人提供道德指引,阅读这些诗歌,可以培养诚实守信的品格,理解"言必信,行必果"的深刻意义。

古典诗词是一座宝库,诚信主题的作品如同明珠,历经千年仍熠熠生辉,从《诗经》到明清诗歌,文人墨客以不同的艺术形式诠释诚信,或慷慨激昂,或深沉含蓄,但核心始终不变——诚信是立身之本,是社会和谐的基石,品读这些诗篇,不仅能提升文学素养,更能从中汲取做人做事的智慧。