诗歌,作为人类情感与智慧的高度凝练,自古以来便与慈善精神血脉相连,它不仅是语言的精粹,更是心灵的慈善,以最凝练的文字承载最深厚的情怀,润泽人心,传递温暖,探寻诗歌中的慈善之光,便是触摸一种超越时空的人文关怀。

源头活水:古典诗词中的慈善思想

中国古典诗词,是慈善思想最早、最诗意的载体之一,其“出处”深植于儒家仁爱、道家济世、佛家慈悲的文化沃土。

唐代诗人杜甫,被尊为“诗圣”,其作品堪称“诗史”,他身处安史之乱的动荡年代,个人颠沛流离,却将深邃的目光投向更广阔的苦难众生。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!”(《茅屋为秋风所破歌》)这震古烁今的呼喊,早已超越一己之困,升华为对普天下贫寒之士的深切悲悯与博大的济世理想,这并非孤立的情感,而是其“穷年忧黎元,叹息肠内热”的终生情怀写照,杜甫的诗歌,便是他心系苍生的慈善宣言。

同样,白居易的诗作以平易近人著称,其创作背景往往与体察民瘼紧密相连,他在《观刈麦》中细致描绘农人“足蒸暑土气,背灼炎天光”的辛劳与“家田输税尽,拾此充饥肠”的贫苦,最后发出“念此私自愧,尽日不能忘”的感慨,这种由观察而生同情,由同情而引发自省与不安的情感路径,正是慈善精神的内核——推己及人,他的《新制绫袄成感而有咏》中“心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声,争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城”之句,与杜甫的“广厦”之思异曲同工,体现了士大夫阶层“兼济天下”的慈善胸怀。

意象与手法:诗歌传递慈善的独特方式

诗歌表达慈善,不依赖直白的说教,而是通过精妙的“使用手法”与意象营造,让读者在审美体验中自然感悟。

是对比与反衬的运用,如宋代梅尧臣的《陶者》:“陶尽门前土,屋上无片瓦,十指不沾泥,鳞鳞居大厦。”通过烧瓦者无瓦与不劳者广厦的尖锐对比,不动声色地揭示了社会不公,强烈的反差自然激起读者的恻隐之心,高适《燕歌行》中“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”亦是如此,这种艺术对比产生的张力,比直接控诉更具冲击力。

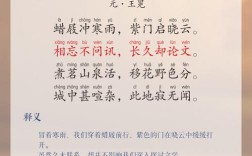

是细节白描与场景刻画,如清代郑板桥的《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”诗人由自然竹声联想到民间疾苦声,将抽象的“关怀”具象为对“一枝一叶”的牵挂,慈善之心变得可感可触,这种移情于物的手法,使关怀之情真挚而深沉。

是象征与隐喻,诗歌常以自然物象象征美好品格与理想,屈原以香草美人喻高洁,于谦以“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”(《石灰吟》)喻献身精神,慈善之德,也常寄托于“春风”“时雨”“甘霖”“灯塔”等意象中,如“随风潜入夜,润物细无声”(杜甫《春夜喜雨》),慈善的滋养作用被描绘得贴切而富有诗意。

实践与传承:诗歌慈善功能的古今演绎

古典诗词中的慈善思想,不仅在于阅读时的感动,更在于其“使用方法”对世道人心的实际影响与传承。

在古代,许多蕴含仁爱思想的诗歌被编入启蒙教材,如《千家诗》、《神童诗》,使“锄禾日当午,汗滴禾下土”的悯农意识,“四海无闲田,农夫犹饿死”的社会反思,自幼植根于学童心中,塑造着一代代人的道德底色,这本身就是一种文化慈善。

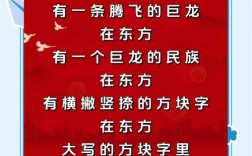

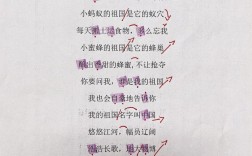

及至近现代,诗歌更成为唤醒民众、鼓舞斗志、凝聚善念的号角,闻一多痛惜民生写下的《死水》,艾青对土地深沉的爱化作“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”(《我爱这土地》),这些诗句激荡着对国家民族的大爱,在抗震救灾、抗击疫情等时刻,人们创作、朗诵充满力量与关怀的诗歌,用以抚慰创伤、鼓舞人心,诗歌的慈善功能从文本走向广阔的社会实践。

融入当代:让诗意慈善照亮生活

在当下,我们如何继续发挥诗歌的慈善力量?这需要创造性的转化。

对于普通读者,品读是起点,静心诵读那些充满人文关怀的古典诗词与现代诗篇,是在精神上完成一次善的洗礼,理解诗人生平与创作背景,能让我们更深刻体会其情怀,将简单的同情升华为有历史纵深感的共情。

对于教育者与传播者,讲解与选编是关键,有意识地将蕴含慈善因子的诗歌纳入教学与推荐书目,解析其艺术手法与思想内涵,引导青少年在美的熏陶中树立关爱他人、关注社会的价值观。

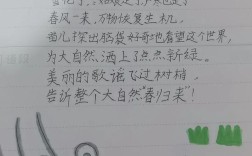

对于创作者,继承与创新是使命,当代诗歌创作不必拘泥于古典形式,但可以继承其核心精神,用现代语言关注当下社会的各类议题,为弱势群体发声,赞美凡人善举,抒写人间温暖,让诗歌成为记录时代善意、推动社会进步的柔软而有力的工具。

诗歌,是文字中的慈善,它用最经济的篇幅,存储最丰富的情感能量,从杜甫的茅屋到郑板桥的竹声,从古典的悯农到现代的呐喊,诗歌始终以其特有的光芒,照亮人性的幽暗,温暖世道的寒凉,它不直接提供面包,却能为心灵注入创造面包的勇气与分享面包的仁爱,在这个喧嚣的时代,或许我们更需要这份“诗意慈善”——在阅读中滋养良知,在创作中传递善意,让每一颗心都能成为一首微小的诗,散发出照亮周遭的光。