中国爱情诗歌,如同一幅绵延千年的画卷,以文字为丝线,织就了中华民族最深沉、最细腻的情感图谱,它不仅是文学殿堂中的瑰宝,更是无数心灵跨越时空共鸣的桥梁,要真正读懂这些诗篇,领略其不朽魅力,我们需要从多个维度走近它,理解其肌理与魂魄。

溯源:从古老歌谣到璀璨篇章

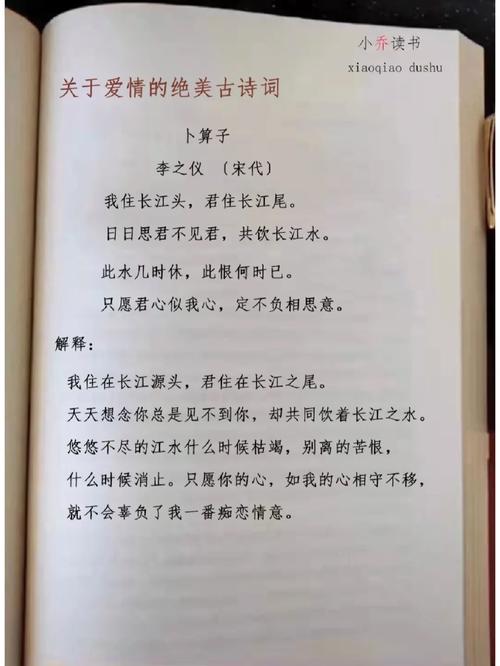

中国爱情诗的源头,可追溯至《诗经》,这部最早的诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的民间歌谣与宫廷雅乐,国风”部分,充满了真挚朴素的爱情吟唱。“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”,以水鸟和鸣起兴,坦率道出男子的倾慕与追求;“死生契阔,与子成说,执子之手,与子偕老”,则用最简洁的语言,立下了穿越生死、不离不弃的誓言,这些诗句没有繁复的修饰,情感却浓烈如酒,奠定了中国爱情诗以含蓄为美、以真挚动人的基调。

至汉代,《古诗十九首》将爱情主题推向更深的意境。“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,借牛郎织女的星宿传说,抒写人间相思的阻隔与哀愁,极富象征意味,魏晋南北朝时期,爱情诗更趋精致华美,以《玉台新咏》为代表,收录了大量描摹女子情态、抒发离愁别绪的篇什,修辞技巧日益成熟。

唐宋两代,中国爱情诗歌达到巅峰,李白、李商隐、杜牧、温庭筠、柳永、李清照、陆游……名家辈出,风格各异,李白的“入我相思门,知我相思苦”直白炽热;李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”则用精妙比喻,将爱情的执着与煎熬化为永恒意象,宋代词体大兴,更适于婉转抒情,柳永的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,李清照的“此情无计可消除,才下眉头,却上心头”,都将复杂微妙的心理活动刻画得入木三分。

元明清以降,爱情诗在戏曲、小说中继续发展,并与民间情歌相互滋养,始终保持着旺盛生命力。

知人:诗篇中的灵魂与际遇

诗歌是诗人生命的注脚,了解作者生平与创作背景,是解锁诗作深层内涵的钥匙,李清照前期词作清新明快,如“倚门回首,却把青梅嗅”,生动勾勒出少女的娇羞情态;历经国破家亡、颠沛流离后,其词风转为沉郁凄怆,“物是人非事事休,欲语泪先流”,个人哀愁与家国之痛融为一体,情感厚度截然不同。

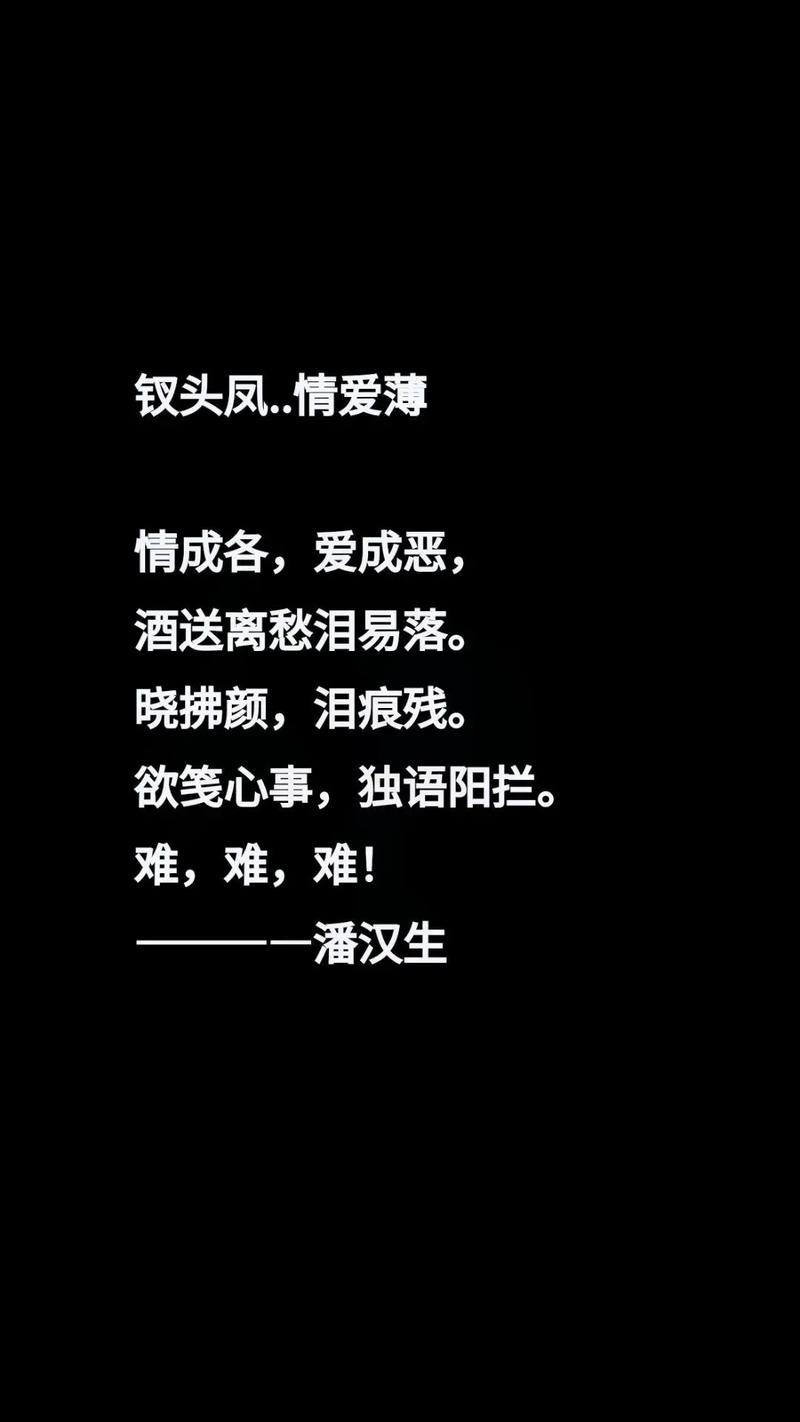

陆游与唐琬的爱情悲剧,催生了《钗头凤》这首泣血之作。“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳”,往日甜蜜与今日凄楚形成尖锐对比,封建礼教压迫下的无奈与痛苦力透纸背,李商隐许多无题诗,意境朦胧,旨趣深幽,与其身处牛李党争夹缝中、抱负难展、情感隐秘的处境息息相关,将诗作放回诗人的生命轨迹与时代背景中,我们触摸到的便不再是冰冷的文字,而是有温度、有重量的灵魂独白。

品鉴:意象、手法与意境之美

欣赏中国爱情诗歌,需细品其艺术手法,古典诗词极少直露宣泄,擅长运用丰富意象来寄托情感。

自然意象是最常见的载体。“月亮”常寄托相思,“海上生明月,天涯共此时”;“杨柳”象征离别与挽留,“昔我往矣,杨柳依依”;“流水”喻指愁绪绵长或时光流逝,“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”,这些意象经过文化积淀,成为具有特定情感指向的符号。

比兴、象征、用典等手法运用精妙,李商隐以“春蚕”“蜡炬”比喻至死不渝的爱情;刘禹锡的“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,以天气的“晴”谐音情感的“情”,构成巧妙双关,典故的化用则能增加历史纵深与文化厚度,如辛弃疾词中常出现的“卓文君”“司马相如”故事。

意境营造是最高追求,优秀的爱情诗能构建情景交融、虚实相生的艺术空间,张若虚《春江花月夜》中,“不知乘月几人归,落月摇情满江树”,将个体相思置于浩瀚宇宙与无尽时光中,爱情因而获得了一种哲学般的永恒美感。

运用:古典诗意在现代生活的回响

古典爱情诗歌并未尘封于历史,它们以多种方式活跃于当代生活,丰富着我们的情感表达。

在语言表达上,这些诗句是取之不尽的宝库,用于书信、赠言或情感交流时,“愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁”的誓愿,“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的专一,其感染力远胜苍白直白的现代语言,在艺术创作中,从流行歌曲的歌词、影视剧的命名与台词,到舞蹈、绘画的灵感来源,古典爱情诗的意境与元素被不断转化与创新。

更深层的运用,在于对情感模式的塑造与滋养,中国爱情诗中强调的忠贞、含蓄、坚韧、相互守望等品质,深刻影响着国人的爱情观,在快节奏的现代社会,重读“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,能让人对情感多一份耐心与信心;体味“换我心,为你心,始知相忆深”,则促进着情感中的换位思考与深刻理解。

中国爱情诗歌是一条流动的河,从远古流淌至今,灌溉着我们的精神家园,它教会我们如何识别情感的微妙光谱,如何用优雅而精准的方式传递心底最真的声音,每一次阅读,都是一次与先人情感的对话,也是一次对自我内心的勘探,这份由千年文脉守护的情感智慧,足以让我们在纷繁复杂的现实中,找到那份关于爱的、恒定而温暖的力量。