校园欺凌是沉重的话题,当它被写入诗歌,便拥有了穿透心灵的力量,诗歌以凝练的语言、强烈的意象和深邃的情感,将这一社会议题提升至艺术反思的层面,了解这些诗歌的渊源、创作与解读方法,不仅能帮助我们更深刻地认识欺凌现象,更能让我们掌握一种表达与疗愈的语言工具。

诗歌的渊源:从古典哀歌到现代呐喊

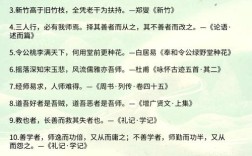

反映欺凌与压迫的诗歌,在中外文学传统中早有渊源,中国古代诗歌里,虽无直接对应“校园欺凌”的现代概念,但描绘弱势者苦难、揭露强权压迫的作品,其精神内核是相通的,例如杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,以“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼”等句,记述了诗人年老体衰时被孩童欺凌的无奈与悲凉,这并非简单的个人抱怨,而是将个人际遇置于战乱动荡的社会背景下,揭示了秩序崩坏后人性中恶意的滋生,杜甫“诗史”的笔法,让这种个人化的遭遇具有了普遍的社会意义。

在西方,现代意义上的反欺凌诗歌随着二十世纪中叶以来青少年问题与社会心理学的发展而愈发凸显,许多诗人以亲身经历或敏锐观察为基石进行创作,例如美国诗人谢尔·希尔弗斯坦的《边缘》(出自诗集《人行道的尽头》),用看似简单却锋利的诗句,描绘了被排挤、被孤立的儿童心理状态,这类诗歌往往直接源于作者对童年创伤的回顾或对教育环境的批判,其创作背景与心理学、社会学研究的发展紧密相连,旨在唤起社会对儿童及青少年隐性伤害的关注。

创作背景:个人伤痕与社会镜鉴

每一首关于校园欺凌的诗歌,都扎根于具体的土壤,作者的创作动机通常可归为两类:一是亲身经历的宣泄与疗愈,二是作为观察者与呼吁者的社会责任。

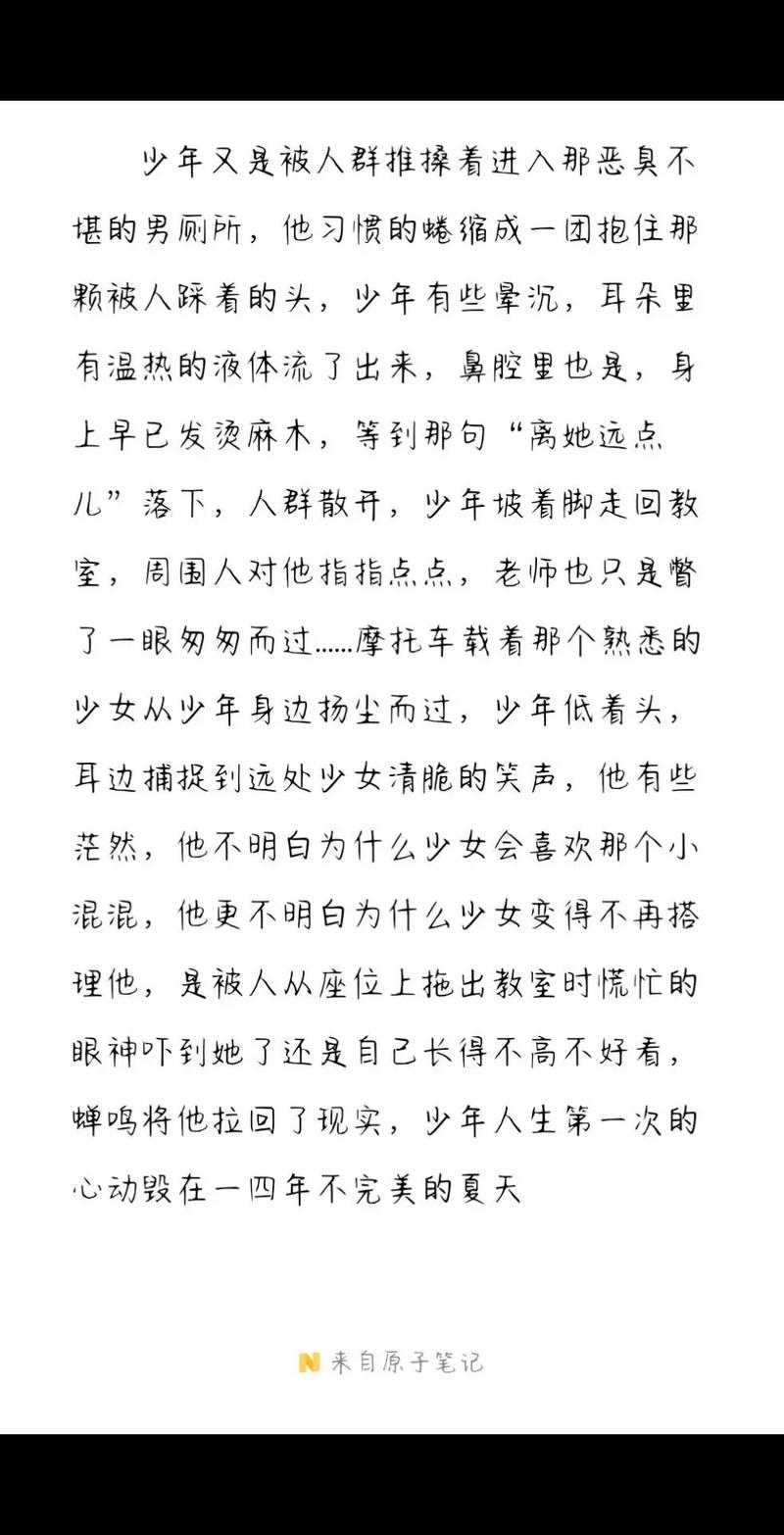

许多诗人将诗歌作为处理童年或青少年时期创伤的途径,通过书写,痛苦被客体化、被审视,从而获得某种程度的掌控与解脱,这类作品的情感浓度极高,细节往往真实可感,因为它们是直接从记忆深处流淌出来的,一些当代诗人会具体描写走廊上的推搡、网络上的恶语、群体性的沉默,这些细节正是校园欺凌的时代特征。

诗人也扮演着社会良知角色,他们通过调研、采访或广泛阅读,积累素材,以诗歌形式呈现欺凌现象的普遍性与复杂性,这类创作背景往往涉及对教育制度、群体心理、社会文化的深思,诗歌成为一面镜子,映照出光鲜校园表象下可能存在的阴暗角落,促使读者——无论是学生、家长还是教育者——进行反思。

解读与使用方法:意象、韵律与情感共鸣

欣赏或运用这类诗歌,需要掌握几个关键手法。

意象的解析,诗人很少直白说教,而是借助意象传达情绪与态度。“缩在角落的影子”、“突然折断的铅笔”、“紧闭的嘴”等意象,分别象征了受害者的孤立无援、突如其来的伤害与集体的沉默,解读时,需将这些具体形象与它们所代表的情感状态(恐惧、痛苦、压抑)联系起来。

韵律与节奏的感知,诗歌的形式本身就在传递信息,短促、破碎的句式可能模仿了哭泣的哽咽或恐惧的窒息感;重复的韵律可能暗示着挥之不去的梦魇或日复一日的折磨;而突然的跨行或停顿,则可能营造出意外、中断或沉默的效果,朗读这些诗歌,能更直观地体会其情感冲击力。

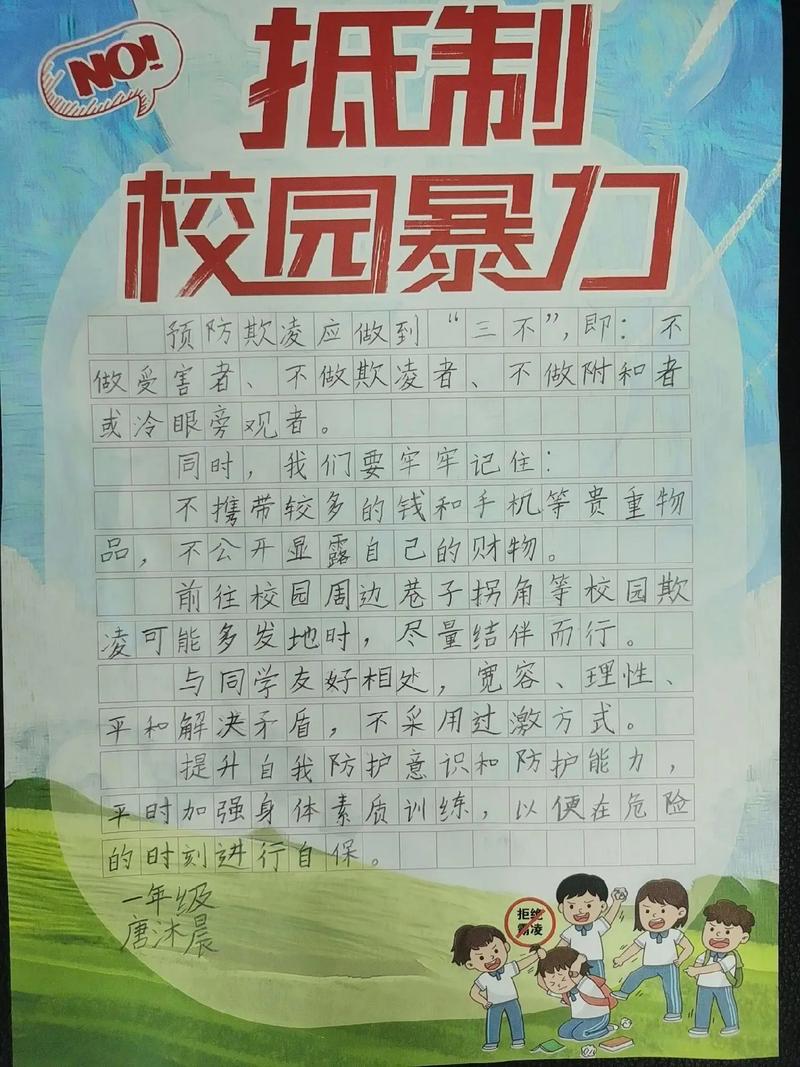

在使用上,这些诗歌可作为重要的教育与社会干预资源,在课堂中,引导学生赏析此类诗歌,能安全地开启关于尊重、同理心与欺凌后果的对话,诗歌提供的是一种间接而富有情感深度的讨论入口,避免简单说教,对于个体而言,阅读与自己经历共鸣的诗歌,能产生“被理解”的感受,是疗愈的第一步;尝试创作相关诗歌,则是梳理情绪、表达自我的有效途径。

核心手法:隐喻、视角与留白的力量

诗人通过特定的艺术手法,深化主题表达。

隐喻与象征是核心手法,欺凌行为本身可能被隐喻为“一场无声的战争”、“一种缓慢的毒药”或“笼罩青春的雾霾”,受害者可能被喻为“凋零过早的花蕾”、“折翼的鸟”,这些隐喻将物理伤害转化为更易感知的心理与精神图景。

视角的转换也极具力量,除了受害者视角,有些诗歌会尝试从旁观者甚至欺凌者的内心出发进行叙述,这种转换挑战读者的简单道德判断,揭示欺凌事件中各方的复杂心理——旁观者的犹豫与内疚,欺凌者自身可能的不安与扭曲,这有助于读者理解现象的系统性,而非视作孤立恶行。

留白是诗歌特有的艺术,诗人不把话说尽,不提供简单的解决方案,而是在呈现痛苦后留下沉默的空间,这“空白”邀请读者参与思考,用自己的理解与情感去填补,正是这种互动性,使得诗歌的启示更为持久和个性化。

校园欺凌的诗歌,绝非仅仅是情绪的宣泄,它是锐利的诊断书,诊断青春集体中隐秘的病症;是深沉的回声壁,让微弱的声音被听见、被放大;也是一盏灯,为身处黑暗中的人照亮前路,哪怕光芒微弱,当我们阅读、书写、传播这些诗句,我们不仅在解析文字的艺术,更是在参与一项严肃的公共对话:关于如何保护每一个独特的灵魂,如何在年轻的心中培育善的根基,以及如何让校园真正成为孕育希望而非留下伤痕的地方,诗歌的语言或许凝练,但它所激起的涟漪,足以触动整个社会的良知。