诗歌是民族精神的回响,是文明土壤里开出的永恒之花,当我们吟咏“我的土地”,那沉厚的情感便自然涌起,这情感根植于每一行经典诗句之中,要真正理解并感受这份力量,便需循着诗歌本身的脉络,去了解它的源流、创造者与诞生时刻,并学习如何将其内化为自身的语言。

溯源:诗歌的出处与根系

诗歌并非凭空而来,它有着明确的出处,这出处构成了理解的第一块基石,出处大致可分为两类:一是具体的文献典籍,二是广阔的文化土壤。

许多传世名篇载于历代总集、别集或选本之中。《诗经》作为中国诗歌的源头,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其出处明确,让我们知道“关关雎鸠,在河之洲”来自古老先民的歌唱,李白的诗见于《李太白全集》,杜甫的诗著于《杜工部集》,明确文献出处,是严谨接触诗歌的第一步,它确保了文本的可靠与传承的有序。

更深层的出处,则是孕育诗歌的文化与时代土壤。“我的土地”这一主题,其根系深深扎入农耕文明对家园的眷恋、战乱年代对故土的坚守、漂泊生涯中对根脉的追寻,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”对故地的回望,到现代诗中反复吟唱的土地情怀,其出处是整个民族集体的生存经验与情感记忆,了解这宏观的出处,方能明白诗歌为何拥有跨越时空的共鸣力。

识人:作者的生命与投射

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者生命体验与精神世界的投射,了解作者,是打开诗歌情感之门的钥匙。

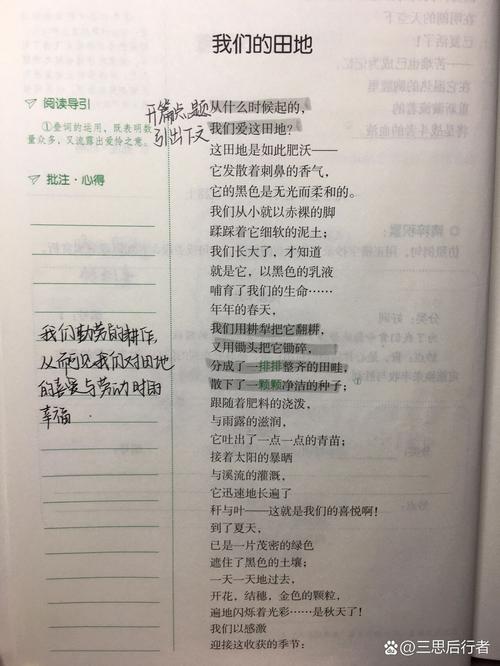

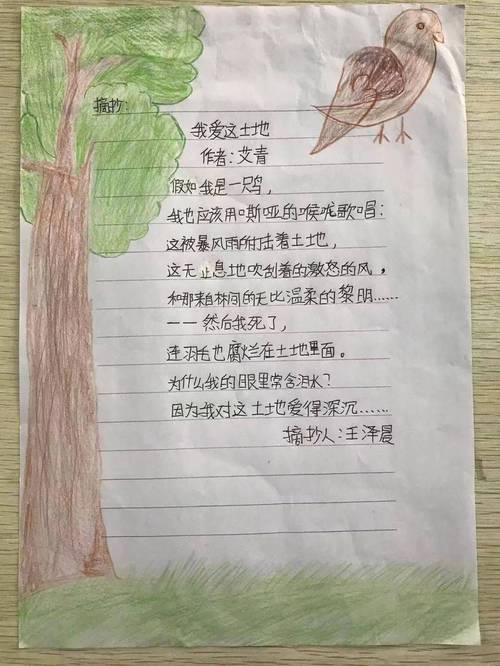

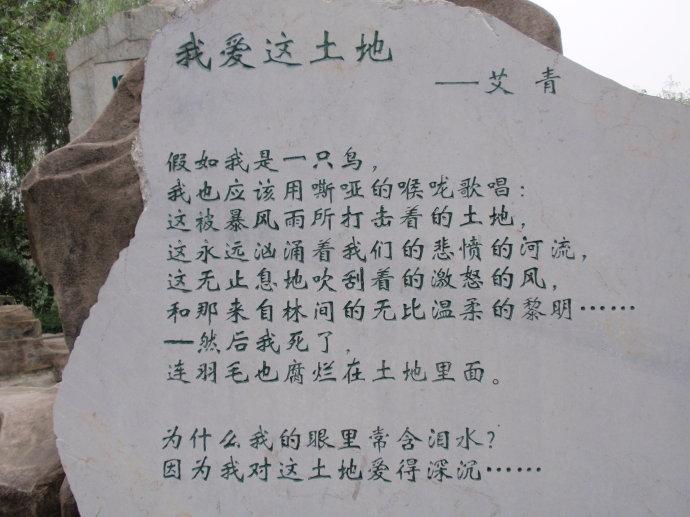

作者的生平际遇、思想情感,直接塑造了诗歌的样貌,读杜甫“国破山河在,城春草木深”,必须联系他身陷安史之乱叛军占据的长安,那份沉痛的家国之思才格外真切,知道艾青在战火纷飞中辗转,目睹苦难,才能懂得“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”中那份近乎痛苦的挚爱,作者将个人的呼吸与时代的脉搏一同写入诗行,其人生轨迹是解读诗歌最生动的注脚。

作者的艺术风格与美学追求也至关重要,李白的浪漫飘逸、王维的空灵禅意、苏轼的旷达豪迈,不同的风格使得“土地”在他们笔下呈现出或瑰丽、或静谧、或坚韧的不同面貌,识别作者的风格,有助于我们把握诗歌独特的艺术气质。

知时:创作背景的烛照

创作背景是诗歌诞生的具体时空坐标,它像一盏灯,照亮诗句中隐含的信息与深意。

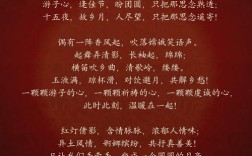

时代背景是宏观框架,盛唐的诗歌往往开阔昂扬,晚唐的作品则常带忧戚,这是时代气运在诗人心中的折射,理解南宋陆游“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”的执念,离不开北宋灭亡、中原沦陷的屈辱背景,社会风貌、重大事件,构成了诗歌表达的潜在语境。

具体创作情境则更为微观,是登高望远时的即兴咏怀,还是离别筵席上的赠言之作;是历经磨难后的沉郁反思,还是和平岁月里的田园闲趣,王维的《山居秋暝》与于谦的《石灰吟》,因情境迥异,其情感与志向的表达也截然不同,还原具体情境,能让我们无限接近诗人提笔那一刻的心境。

致用:诗歌的品读与内化

学习诗歌知识,最终是为了更好地品读与运用,让经典融入当下的生活与表达。

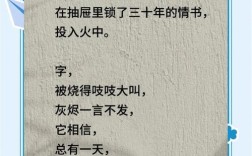

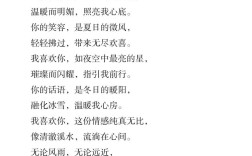

品读之法,贵在涵泳,初读可通其大意,再读可析其字词、意象、格律,更重要的是反复诵读,在声音的节奏中感受情感起伏,如“土地”的沉钝发音本身便带有厚重感,继而调动想象,将文字转化为画面与情感体验,设身处地体会诗人情怀。

诗歌的使用,并非简单引用,而是精神的化用,在写作中,可以学习其凝练语言、营造意象的方法,在思考时,可以借助诗歌的智慧观照现实,从“锄禾日当午”体味劳作,从“悠然见南山”感悟闲适,在心灵需要慰藉或激励时,那些关于土地、家园、根脉的诗句,能提供深沉的力量,让诗歌成为修养性情、丰富表达、深化思考的源泉。

析艺:表现手法的鉴赏

诗歌艺术魅力的实现,依赖于精妙的表现手法,掌握常见手法,能提升鉴赏的深度。

意象是诗歌的细胞。“土地”本身就是一个核心意象,它往往与“麦子”、“河流”、“坟墓”、“犁铧”等具体意象结合,构成丰富的象征系统,承载着繁衍、奉献、归宿、耕耘等多重含义,艾青笔下的土地是苦难与希望的混合体,藏克家笔下的老马则是负重坚韧的农民化身。

象征使诗歌意蕴深远,土地常象征祖国、民族、生命之源或文化根脉,比喻、拟人等修辞则赋予抽象情感以形象,如“土地是母亲”的比喻,直接唤起依恋与感恩,对比、反复、用典等手法,也都在强化主题、渲染情感方面起着关键作用,分析这些手法,如同掌握解开诗歌艺术密码的钥匙。

诗歌是关于“我的土地”的永恒歌唱,它从具体的文献与深厚的文化中走来,承载着作者的生命温度与时代的风雨印记,通过系统地了解其出处、作者、背景,并学习品读与鉴赏之法,我们才能真正走进这片丰饶的文学原野,汲取其中生生不息的力量,这份力量,关乎记忆,关乎认同,也关乎我们如何以诗意的眼光,看待脚下这片真实而深沉的土地。