走进诗意的多重维度

现代散文诗,如同一座架设在散文的平实土地与诗歌的缥缈天空之间的桥梁,它既挣脱了传统格律的严格桎梏,又摒弃了纯粹散文的线性叙事,以自由的形式包裹着诗的凝练内核,要真正领略其魅力,不能仅止于字面的浅吟低唱,而需深入其肌理,从多个维度进行细致的品鉴与探寻。

溯源:从何处来,往何处去

现代散文诗的诞生,并非无根之木,它深深植根于东西方文学传统的土壤之中,在西方,可追溯至十九世纪中叶波德莱尔《巴黎的忧郁》,其以碎片化的都市素描和深邃的内心独白,开创了一种崭新的文体,它的自觉发展则与“五四”新文化运动紧密相连,鲁迅先生的《野草》,堪称中国现代散文诗的奠基与巅峰之作,那些在暗夜中生长的文字,充满了象征的张力与哲学的苦闷,将散文诗的可能性推向一个前所未有的高度。

理解这一文体的源流,便理解了它为何总带有一种“中间”的气质——它既是对古典诗歌严谨形式的反叛,也是对现代性碎片体验的积极回应,它从传统中来,却坚定地指向现代人复杂、跳跃、难以被规整的内心世界。

识人:作者、时代与精神的共振

任何杰出的散文诗,都是作者灵魂与时代气息共振的产物,鉴赏的第一步,是“知人论世”,当我们阅读鲁迅的《秋夜》,那两株“直刺着奇怪而高的天空”的枣树,其倔强与孤傲,便与鲁迅作为启蒙思想家的战斗姿态和那个特定时代的压抑氛围密不可分,同样,读纪伯伦的《先知》,那充满东方智慧与瑰丽想象的箴言,离不开他作为黎巴嫩旅美作家,身处东西文化交汇处的独特视角与对人类普世之爱的追寻。

作者的个人经历、美学追求、哲学观念,如同滤镜,塑造了其笔下散文诗的独特色调,而时代的大背景——无论是战乱、变革,还是工业文明带来的异化——则提供了作品情感的基调和思想的议题,将诗章放回作者的生命坐标与历史经纬中,那些意象与情绪便不再是飘浮的符号,而有了沉甸甸的重量与温度。

探境:创作背景的幽微烛照

创作的具体背景,往往是一把解锁诗意的关键钥匙,它可能是一个具体的事件,一种瞬间的心境,或一段长期的精神困顿,高尔基的《海燕》写于俄国1905年革命前夕,那在暴风雨中高傲飞翔的海燕形象,其革命预言者的象征意义,只有在那个山雨欲来的历史时刻才能被完全照亮,而沈尹默的《三弦》,午后破院门口的意象与隔着土墙传来的三弦声,那淡淡的哀愁与朦胧的意境,则与新旧文化交替时期知识分子特有的彷徨与寂寥心境息息相关。

探寻背景,并非简单的对号入座,而是为了更细腻地体会文字之下情感的暗流与思想的伏笔,它帮助我们分辨,哪些是时代的共相,哪些是作者个人的私语,从而更精准地把握诗作的独特价值。

品艺:形式、手法与意象的熔铸

散文诗之所以为“诗”,核心在于其艺术手法的诗化运用,鉴赏其艺术性,需聚焦于几个层面:

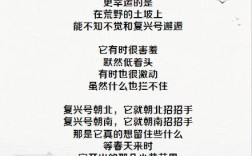

-

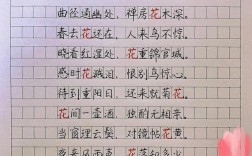

形式的自由与内在的韵律:它虽无分行押韵的外形,却讲究内在的情绪节奏与语言本身的音乐性,通过长短句的交错、关键词的复沓、语气的顿挫,营造出一种“无声之韵”,如郭风的《叶笛》,通过句式的回环与词语的叠加,让文字仿佛真的吹奏出闽南乡间清亮悠扬的笛音。

-

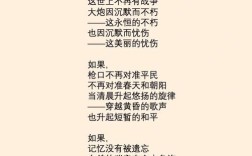

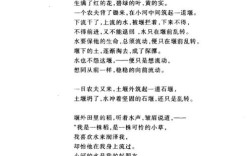

意象的营造与象征的深度:这是散文诗的灵魂,诗人往往摒弃直白说理,转而营构富有暗示性的意象,鲁迅笔下的“死火”、“影的告别”,庞德笔下的“地铁车站中幽灵般的面庞”,都是将抽象思想或强烈情感转化为可感意象的典范,这些意象通常具有多义性和开放性,邀请读者参与意义的建构。

-

语言的密度与张力:散文诗的语言是高度浓缩的炼金术,它摒弃散文的铺陈,追求在有限的篇幅内,实现意义的最大化,一词一句,往往兼具描述、抒情与哲思多重功能,在字面与深层含义之间形成强大的张力,聂鲁达的诗歌,便常以看似平实的语言,迸发出火山熔岩般的热情与力量。

致用:在阅读与生活中体认诗意

鉴赏的最终目的,并非知识的囤积,而是生命的丰富,现代散文诗的鉴赏,可以是一种极好的心智操练与情感滋养。

对于写作者,研习散文诗是锤炼语言、学习意象思维、把握内在节奏的绝佳途径,对于普通读者,它提供了一种不同于小说或论述文的阅读体验——一种更直接与美、与深邃心灵对话的可能,在繁忙的现代生活中,读一首精短的散文诗,如同在水泥森林中开辟一方精神的绿洲,让我们得以片刻抽离,反观自身。

更重要的是,散文诗的思维方式可以融入我们的生活,它教会我们以诗意的眼光观察世界:一片云、一阵风、街角偶遇的一个表情,都可能被赋予超越日常的意义,成为个人生命叙事中一个闪光的意象,它鼓励我们像诗人一样,在破碎中寻找完整,在平凡中发掘神奇,用内心的秩序去理解和安顿外在的纷繁。

现代散文诗的世界,广阔而深邃,它拒绝单一的解读,呼唤开放的对话,每一次认真的阅读,都是一次独特的探险,我们带着自己的经验与疑问进入,与文字背后的那个灵魂相遇,最终获得的,或许不是某个标准答案,而是一种情感的共鸣、一种视野的开拓,或是一点照亮日常的、微光闪烁的诗意,这诗意,或许正是我们对抗生命荒芜与琐碎的最温柔,也最坚韧的力量。