诗歌,是人类情感最凝练的结晶,是语言艺术皇冠上的明珠,它穿越千年时光,至今仍能触动心弦,引发共鸣,要真正领略一首诗的魅力,不能止步于字面的诵读,而应深入其肌理,探寻其脉络,这便需要我们掌握一些欣赏与解读诗歌的基本方法,从多个维度去感受其深意。

溯源:探寻诗歌的来处与灵魂

一首诗的诞生,绝非凭空而来,它的“出处”与“作者”是理解其内涵的第一把钥匙。

所谓出处,即诗歌的原始载体与流传脉络,它可能收录于某位诗人的别集,如《李太白全集》;也可能见于某一时代的总集,如《全唐诗》;或是散见于古代笔记、碑刻,甚至敦煌卷子之中,了解出处,能帮助我们判断文本的可靠性,并感知其最初存在的文化语境,一首诗若出自《乐府诗集》,我们便知它最初可能与音乐相伴,具有歌唱性;若出自《花间集》,则天然带有晚唐五代词风的绮丽婉约。

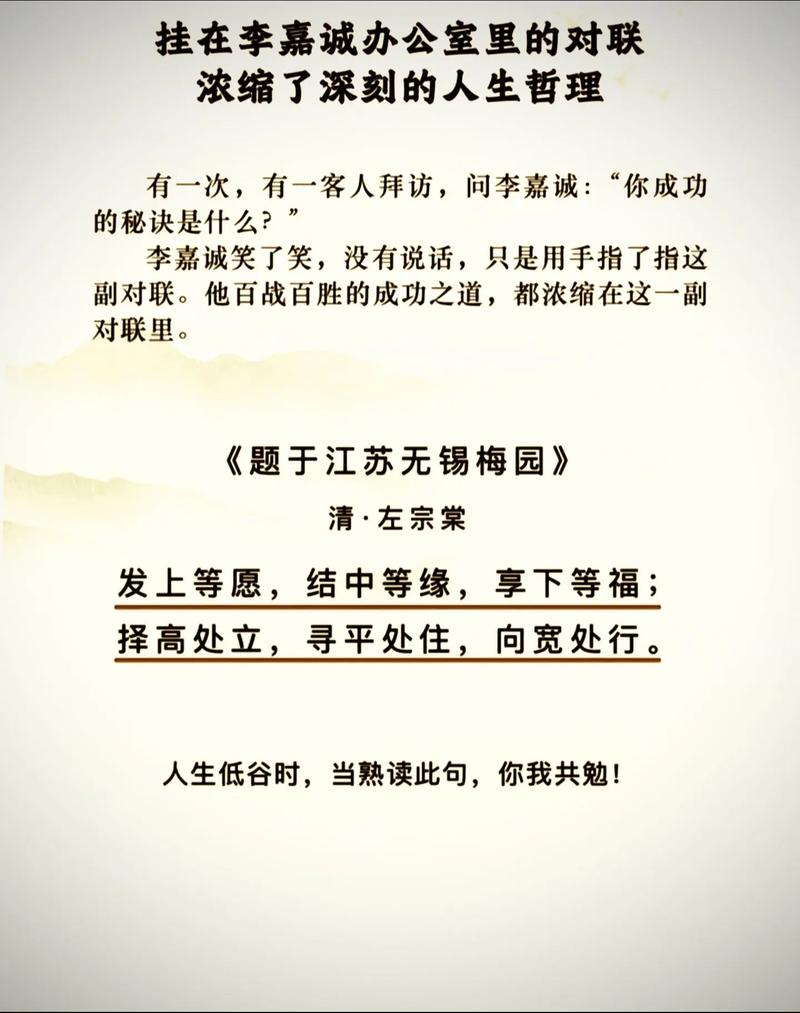

而作者,是赋予诗歌灵魂的创造者,知人论世,是解读诗歌的古老而有效的方法,诗人的生平经历、思想观念、性格气质,无不深刻烙印在其作品之中,李白的飘逸豪放,离不开其漫游天下、笑傲王侯的经历;杜甫的沉郁顿挫,则与其身经乱世、颠沛流离的命运息息相关,了解作者所处的时代背景——是盛世欢歌,还是末世离乱;是思想开放,还是文网严密——更能准确把握诗歌情感的基调和思想的指向,创作背景,往往是打开诗人心扉的密码,王维的“行到水穷处,坐看云起时”,若不知其晚年半官半隐、笃信佛禅的心境,便难以体会那份超然物外的闲适与禅机,苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,若不了解其身处“乌台诗案”后的贬谪困境,又怎能深刻感受“一蓑烟雨任平生”背后的豁达与坚韧?

入微:品析诗歌的构筑艺术

当我们对诗歌的“身世”有了基本了解,便可聚焦于文本自身,欣赏其精妙的构筑艺术,这主要涉及“使用手法”与内在的“使用方法”。

诗歌的手法,是诗人锻造意象、传递情感的技艺,常见的如:

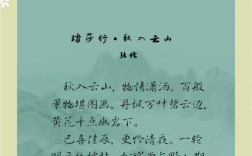

- 意象与意境: 意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“孤鸿”、“落花”,多个意象有机组合,便营造出独特的意境,或苍凉,或静谧,或开阔,马致远的《天净沙·秋思》,便是通过密集意象的并置,勾勒出天涯游子的萧瑟心境。

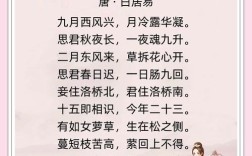

- 赋、比、兴: 这是中国诗歌源远流长的表现手法。“赋”是直陈其事,“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠”起兴,引出对淑女的思慕。

- 象征与用典: 象征是以具体事物代表抽象概念,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,用典则是援引历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富内涵,李商隐、辛弃疾皆是用典高手,其诗作意蕴层叠,耐人寻味。

- 格律与声韵: 对于古典诗词而言,平仄、对仗、押韵等格律要求,构成了其音乐性的骨架,声调的起伏顿挫与韵脚的回环往复,本身就能强化情感的表达,杜甫的律诗,在严整的格律中纵横捭阖,被称为“戴着镣铐跳舞”的典范。

而“使用方法”,在此可理解为诗歌内在的思维与情感运作方式,即诗人如何组织材料、推进情感,它可能遵循时间顺序铺陈叙事,如《木兰诗》;可能采用空间转换展现画面,如王维的山水诗;也可能以情感逻辑为线索,跌宕起伏,如李白的《将进酒》,诗人时而直抒胸臆,时而含蓄蕴藉;时而冷静白描,时而浓墨重彩,这种内在的“使用”策略,决定了诗歌的节奏、张力和最终抵达读者的效果。

融通:在生活与心灵中激活诗篇

诗歌并非博物馆中的古董,真正的欣赏,在于将其融入个体的生命体验,实现跨越时空的对话。

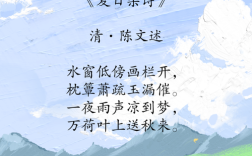

我们可以在相似情境中唤起共鸣,登高望远时,或许会想起“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;面对离别,那句“海内存知己,天涯若比邻”便能带来慰藉,诗歌为我们提供了表达复杂情感的现成而精美的语言。

我们也可以将诗歌作为修养心性的媒介,反复涵咏“采菊东篱下,悠然见南山”,有助于在喧嚣中寻得一份宁静;体味“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,能从中汲取人格的力量,诗歌的审美过程,本身就是一种精神的陶冶与升华。

更进一步,可以尝试进行创作实践,不必苛求成为诗人,但通过练习基本的格律或自由地书写,能让我们更切身地体会诗歌创作的甘苦,对字词的推敲、意象的选择、情感的提炼有更深的理解,从而反过来提升鉴赏能力。

诗歌的世界浩瀚如海,每一首佳作都是一扇通往独特心灵与时代的窗口,掌握一些基本的方法,并非为了机械地套用,而是为了获得更深的门径,更敏锐地捕捉那字里行间闪烁的光辉,我们读诗,是在读人,读历史,更是在读我们自己,当一首古诗能照亮当下的某个瞬间,或诠释某种难以言表的心绪时,便是诗歌生命力的最好证明,也是我们文化血脉的生动延续。