诗歌如同一座桥梁,连接着不同时代的心灵与情感,它之所以能跨越千年依然动人,在于其内核中蕴含的某种普遍而珍贵的特质——公平,这种公平,并非指物质或地位的均等,而是指在诗歌的国度里,每一种情感、每一处风景、每一个灵魂都有被凝视、被书写、被传唱的权利与可能,理解这种公平,便能更深入地走进诗歌的世界。

源头之公平:人人皆可成为歌者

诗歌的起源,本身就带有鲜明的民间性与自发性,最早的诗歌并非诞生于庙堂之上,而是源于先民劳作时的“杭育杭育”,源于祭祀时的祝祷,源于男女相悦时的歌谣,从《诗经》中的“风”,到汉代的乐府,诗歌最初的作者往往是无名氏,他们或许是田间耕作的农人,或许是河边采撷的少女,将最真切的生活感受脱口而出,便成了诗。“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”这质朴的歌声,并不因作者身份的湮没而减损其光芒,反而因其情感的真实与普遍,成为了永恒的经典。

这揭示了诗歌公平性的第一层含义:创作权的公平,诗歌不专属于文人雅士,它是人类情感的自然流露,每个人的生命体验都是独特的诗篇原料,只要真诚地表达,便具备了诗歌最核心的价值。

作者之境遇:不平人生中的平等抒写

当我们凝视那些留下姓名的诗人,会发现一个有趣的现象:他们的人生境遇可能天差地别,但都能在诗歌中找到平等的表达空间,杜甫身经离乱,茅屋为秋风所破,于是发出“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的沉痛呼号;李白仕途失意,却高唱“天生我材必有用,千金散尽还复来”,尽显豪迈不羁,王维官至尚书右丞,笔下是“明月松间照,清泉石上流”的禅意静谧;李煜从一国之主沦为阶下之囚,词中便浸透了“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的亡国之痛。

诗歌如同一个绝对公正的容器,盛放下所有极致的生命体验,显达者的哲思,困顿者的呐喊,欢乐者的酣畅,哀伤者的低徊,在诗歌的尺度下具有同等的审美重量与打动人心的力量,诗歌的公平,在于它不问出处,只认灵魂的深度与情感的纯度。

背景之映照:时代光影下的个体回声

任何一首诗的诞生,都离不开其具体的创作背景,这背景是时代投在诗人心灵上的光影,了解背景,并非为了给诗歌贴上简单的时代标签,而是为了更深刻地理解,诗人如何在一个特定的、或许并不公平的现实环境中,通过诗歌争取一种精神的公平与超越。

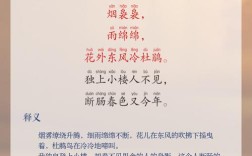

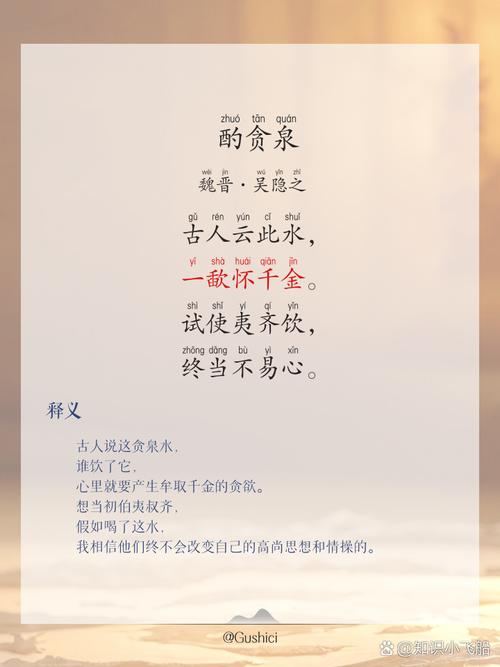

读南宋陆游的诗词,必须了解中原沦陷、偏安一隅的时代背景,方能体会“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的执念是何等沉痛,读苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,需知这是他因“乌台诗案”被贬黄州后的作品,政治风雨是不公的,但苏轼却在词中构建了一个“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”的内心世界,实现了精神对现实困境的超越与平衡,诗歌在此成为了一种力量,帮助诗人在不完美的现实中,捍卫内心世界的秩序与公平。

使用之艺术:意象与技法的平等对话

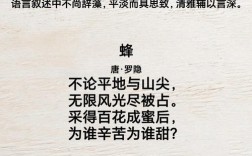

诗歌的公平性,也体现在其创作手法与意象运用上,诗歌语言有一套独特的“语法”,它通过意象、格律、象征、用典等手法,营造出丰富的意境,这些艺术手法本身并无高下贵贱之分,关键在于运用是否妥帖、是否创造了新的审美空间。

意象的选择极具包容性,诗人可以从宏大处取材,如江河、日月、边塞、战场;也能从细微处着眼,如窗前的月光、阶下的青苔、一枚落叶、一声蝉鸣,杜甫写“星垂平野阔,月涌大江流”,以壮阔意象抒怀;李清照写“知否,知否?应是绿肥红瘦”,借庭院花草传达心绪,大小意象,在诗中各得其所,都能承载深厚的情感。

格律的规范看似是一种限制,实则是一种创造性的公平框架,它如同音乐的节拍,让情感的表达在规律的节奏中更具韵律之美,精研格律的杜甫与突破格律的李白,都在各自的路径上达到了巅峰,证明了形式最终服务于情感表达的宗旨。

解读之多元:读者权利的公平赋予

诗歌一旦完成,便脱离了作者,进入了更为广阔的公共阐释空间,这是诗歌公平性最生动的体现:面对同一首诗,不同的读者基于自身的人生阅历、知识结构和审美趣味,可以产生各不相同的、却同样有效的解读。

李商隐的《锦瑟》,“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,千年来聚讼纷纭,有爱情说、悼亡说、自伤说、诗论说等等,没有一种解读可以宣称独占真理,诗歌的朦胧与多义性,正赋予了每一位读者参与意义构建的权利,这种开放的解读空间,使得诗歌能够与无数个体生命持续对话,历久弥新。

诗歌的公平,是一种深刻的民主性,它源于生活,向所有心灵开放;它记录一切真实的情感,无论其来自何方;它提供超越现实的精神武器;它运用丰富的艺术语言进行平等对话;它将解读的权杖交到每一位读者手中,在这个意义上,诗歌是人类精神世界中最具包容性与平等精神的领域之一,它提醒我们,最美的声音往往来自最真挚的心灵,最持久的力量常常蕴含在最平等的表达之中,当我们吟咏一首诗,我们不仅是在与古人对话,也是在确认自身情感价值的庄严与平等。