初春时节,冰雪尚未完全消融,在向阳的坡地或林缘,常能见到一种金黄色的小花破冰而出,傲然绽放,它被唤作“冰凌花”,学名侧金盏花,这种生命的倔强与诗意,恰如诗歌本身——在最严酷的环境里,迸发出最温暖、最震撼人心的力量,诗歌,正是人类情感与智慧的“冰凌花”,穿越时间的冻土,与我们相遇。

寻根溯源:诗歌的出处与流变

诗歌并非凭空而生,它的根须深扎于人类文明的土壤,中国诗歌的源头,可追溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风、雅、颂”的划分,清晰展现了诗歌源于民间歌谣、宫廷乐歌与宗庙祭祀的多元出处。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是优美的起兴,更是先民生活与情感的原始记录。

随着历史演进,诗歌的脉络逐渐清晰,楚辞的瑰丽想象开创了浪漫主义先河,汉乐府的叙事性丰富了诗歌的社会功能,魏晋南北朝诗歌开始注重个性与风骨,直至唐诗宋词,将中国诗歌推向形式与美学的巅峰,了解一首诗的出处,如同辨认一株植物的科属,能让我们理解它生长的气候与土壤,明白它为何呈现出如此独特的风貌。

知人论世:作者与创作背景的密码

“诗言志,歌永言。”每一首诗歌都是作者灵魂的切片,凝结着其独特的人生经历、时代风云与瞬间感悟,阅读诗歌,若不了解其作者与创作背景,便如同欣赏一朵被摘下许久的冰凌花,虽美,却失了与大地关联的灵气。

读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不置于安史之乱的宏大历史悲剧与诗人颠沛流离的个人命运中,便难以深切体会其中沉郁顿挫的家国之痛,读苏轼的“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,若不解其历经“乌台诗案”后的生死浮沉,也难以领悟那份超然物外的豁达境界,创作背景是解锁诗歌深层意蕴的钥匙,它帮助我们穿越文字,触摸到作者温热的心跳与时代的脉搏。

含英咀华:诗歌的品读与使用方法

诗歌并非高悬于殿堂的装饰品,而是可以融入日常生活的精神滋养,品读诗歌,有效的方法至关重要。

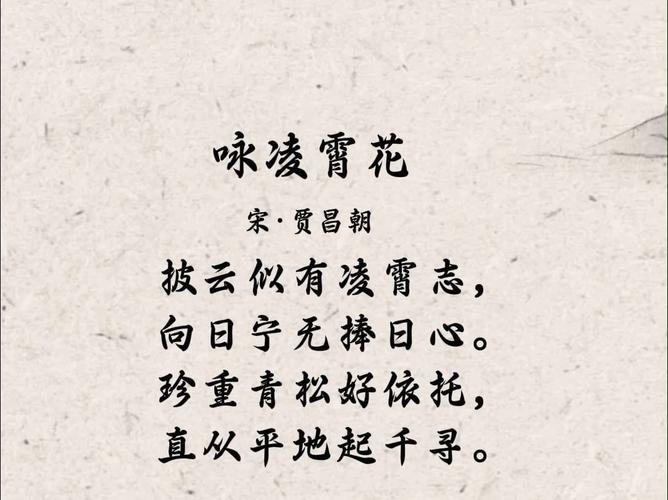

是反复吟诵,诗歌的节奏、韵律与气韵,唯有通过声音才能完全体悟,朗朗上口的音节本身,就是意义的一部分,是意象捕捉,诗歌擅长运用意象说话,“月”可能思乡,“松竹”可能喻志,“流水”可能叹时,抓住核心意象,便能牵动整首诗的情感网络,是情感共鸣,不必强求逐字逐句的学术考证,初读时,不妨放下包袱,感受诗歌直接带来的情绪冲击——是激昂、是忧伤、是宁静还是旷达?这种直接的感受,是与诗歌建立连接的第一步。

将诗歌“使用”于生活,可以是于困境中从“长风破浪会有时”中汲取力量,于孤独时在“举杯邀明月”里寻得慰藉,于欢聚时借“人生得意须尽欢”抒发畅意,让古典的诗句成为现代人情感的注脚,诗歌便真正活了。

匠心独运:诗歌的创作手法与艺术

诗歌之所以动人,除却真情实感,还离不开精妙的创作手法,这些手法是诗人锻造“冰凌花”的技艺。

赋、比、兴是古典诗歌的根基。“赋”是直陈其事,铺叙其情;“比”是借物喻理,以此言彼;“兴”是由景生情,托物起兴,三者交织,构建了诗歌含蓄而丰富的表达空间。

具体手法上,象征赋予普通事物深远寓意,如屈原以香草美人象征高洁品格,用典则凝练地借古言今,拓宽了诗歌的历史纵深,对仗与平仄的讲究,尤其在律诗与词中,创造了汉语独有的音乐美与形式美,而虚实相生、动静结合等手法,则营造出诗歌摇曳生姿的意境,理解这些手法,不仅能提升鉴赏的“眼力”,更能让我们懂得诗人如何将纷繁的思绪与感受,淬炼成精粹的艺术结晶。

诗歌,这朵人类精神家园中的“冰凌花”,以其顽强的生命力,年复一年地绽放,它从历史的深处走来,承载着个体的悲欢与时代的印记,它需要我们以知人论世之心去理解,以含英咀华之态去品读,以洞察匠心之眼去欣赏,在这个信息喧嚣的时代,静心读一首诗,或许正是在为自己留存一片能让思想抽芽、让情感开花的冰雪沃土,当我们在诗句中与千百年前的灵魂相遇,并因此更深刻地理解当下、更丰沛地感受生活时,这便是诗歌永恒的价值所在。