革命先烈的诗歌是中国文学宝库中独具光辉的篇章,这些作品诞生于民族危亡、人民奋起的年代,既是烽火岁月的真实记录,也是崇高精神的艺术结晶,它们以文字为火炬,照亮了历史的暗夜,至今仍传递着磅礴的力量。

要深入理解这些诗篇,需从多个维度切入,首先是出处与作者,这些诗歌的作者,本身就是革命历程的参与者与推动者,例如瞿秋白的《赤潮曲》,发表于他主编的《新青年》季刊创刊号,其本人是党的早期领袖,兼具革命家与文人的双重气质,陈毅元帅的《梅岭三章》,写于1936年梅山被围、伤病伏草之际,是绝境中的生死誓言,作者“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”的豪语,正是其戎马生涯与钢铁意志的直接投射,作者的身份决定了诗歌绝非书斋中的想象,而是生命与信仰的熔铸。

创作背景是解读诗魂的钥匙,这些诗歌大多创作于极端艰苦的环境:牢狱之中、战场间隙、行军路上,比如恽代英的《狱中诗》:“浪迹江湖忆旧游,故人生死各千秋,已摈忧患寻常事,留得豪情作楚囚。”写于南京中央军人监狱,了解其被捕牺牲的经历,方能体会“已摈忧患”的从容与“留得豪情”的坚定,背景知识将诗句从平面文字转化为立体场景,让我们触摸到历史脉搏的剧烈跳动。

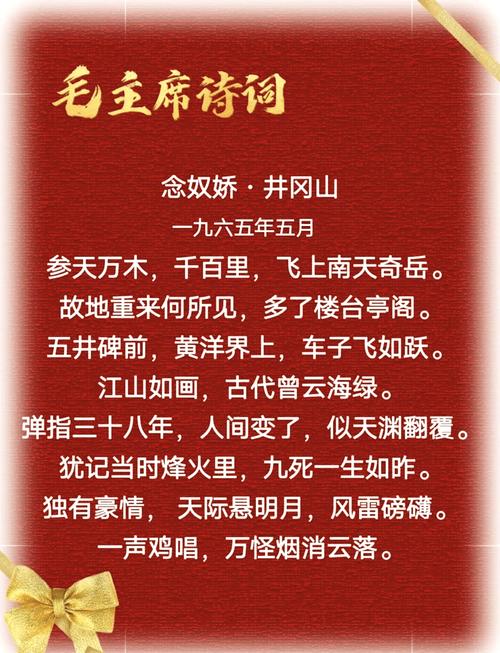

在艺术手法与使用技巧上,这些诗歌展现出传统与现代的交融,它们常活用古典诗词形式,注入崭新时代精神,毛泽东同志的《七律·长征》是典范:“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”以严谨的律诗格律,承载史诗般的壮阔行程,对比、夸张、意象并置等手法运用纯熟,将革命乐观主义精神提升到美学高度,夏明翰的《就义诗》:“砍头不要紧,只要主义真,杀了夏明翰,还有后来人!”语言质朴如白话,节奏铿锵如口号,其直抒胸臆的力量,恰是宣传鼓动诗的特点,适于在群众中朗诵传播。

使用方法上,这些诗歌在今天具有多重价值,它们是历史教育的生动教材,通过诵读《我的“自白”书》(陈然),能直观感受白色恐怖下共产党员的凛然气节,它们是文学鉴赏的重要对象,如鲁迅的《惯于长夜过春时》,沉郁顿挫的律诗艺术值得细细品味,它们更是精神传承的载体,在重要纪念日活动、党团教育、文艺创作中引用或演绎,能使红色基因活态传承,学习时,建议结合史实、作者生平进行互证阅读,并尝试在理解基础上进行朗诵,以声音体悟其情感节奏。

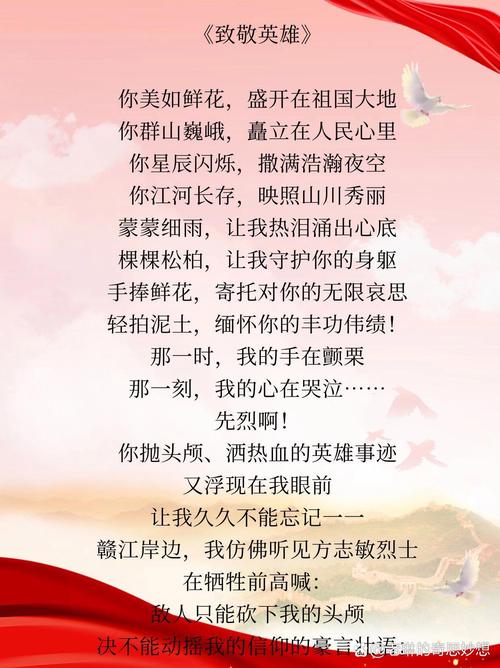

这些诗篇在艺术上往往兼重意象与直白,既有“取义成仁今日事,人间遍种自由花”(陈毅《梅岭三章》)这样运用传统比兴、寄托理想的句子;也有“对着死亡我放声大笑,魔鬼的宫殿在笑声中动摇”(陈然《我的“自白”书》)这般充满浪漫主义色彩和战斗宣言式的表达,两种风格统一于真挚情感与坚定信仰,形成了慷慨悲壮、刚健有力的整体美学风貌。

作为网站站长,我认为在传播这些诗歌时,需格外注重信息的准确性与深度,核实每一首诗的创作时间、地点、原始出处,考证作者生平与诗作关联,避免以讹传讹,同时应引导访客超越单纯的字句欣赏,去感知诗歌所依存的那个风雷激荡的时代,理解先烈们为何而歌、为何而战,这不仅是文学普及,更是一种历史价值观的塑造。

这些用热血书写的诗句,早已超越文学范畴,成为民族集体记忆与精神图腾的一部分,它们提醒我们,诗歌可以不仅是风花雪月的吟咏,更可以是匕首、是投枪、是刺破黑暗的号角,在今日重温,依然能获得关于信仰、勇气与担当的深刻启迪,这份穿越时空的精神共振,正是先烈诗歌永恒生命力的所在。