十七岁的爱情,是诗行里最清澈的溪流,是词句中未染尘埃的月光,它纯粹、炽热,带着一丝笨拙的真诚,成为无数诗人笔下永恒的母题,当青春的情愫与诗歌的韵律相遇,便诞生了人类情感宝库中最为璀璨的明珠,要真正读懂、品味乃至尝试书写这一主题的诗歌,我们需要走进它的肌理,了解其脉络、呼吸与心跳。

溯源:经典诗篇中的青春恋歌

爱情诗篇浩如烟海,而专属于十七岁年纪的悸动,在中外诗歌中都有极具代表性的回响,在中国古典诗词的星河里,李商隐的《无题》系列堪称典范。“相见时难别亦难,东风无力百花残,春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”诗中那种执着无悔、至死方休的深情,恰如青春爱恋的极致写照,虽未直言年龄,但其情感的纯度与强度,正是十七岁心灵所能迸发的火焰,李商隐以精微的意象、婉曲的象征,将少年情事的幽微心绪表达得淋漓尽致,其创作背景虽常与晚唐政局及个人际遇相联,但剥离具体所指,其情感内核却与任何时代的青春赤诚相通。

再看现代诗歌,中国诗人席慕容的《十六岁的花季》虽题指十六岁,但其情感半径完全覆盖了十七岁的门槛。“所有的结局都已写好/所有的泪水也都已启程/却忽然忘了是怎么样的一个开始”,这种对逝去美好的蓦然回首与淡淡怅惘,精准捕捉了青春爱恋中特有的、对“过程”本身的珍视与迷惘,她的诗作语言清澈,意象单纯,如同青春本身,直接而动人。

在西方诗歌传统中,德国诗人歌德在少年时期书写的诗篇,充盈着“狂飙突进”式的热情,可视为十七岁爱情的一种激烈表达,而爱尔兰诗人叶芝的名作《当你老了》,其创作虽源于诗人对茅德·冈一生不懈的追求,但诗中“多少人爱你青春欢畅的时辰,爱慕你的美丽,假意或真心”的起笔,何尝不是对青春爱恋中最普遍现象的深刻洞察?它教导读者,爱情诗歌的深度,往往在于超越即时欢愉,指向时间与灵魂的维度。

心法:如何领悟与运用诗歌中的情感技艺

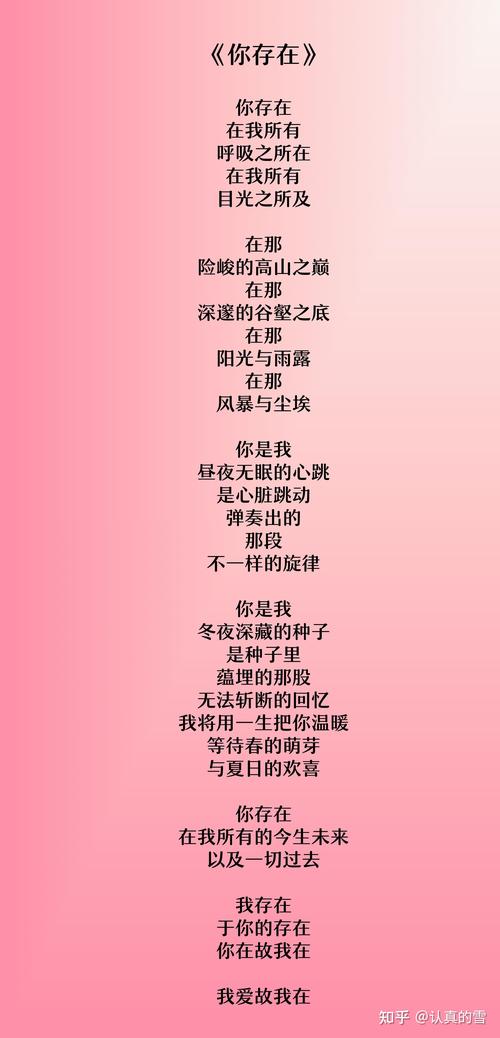

阅读与欣赏这类诗歌,远不止于理解字面含义,它要求我们调动全部的感官与想象。意象的品读是关键,十七岁的爱情诗歌极少使用复杂晦涩的意象,它偏爱那些与青春、自然、光阴直接相关的事物:如“夏夜”、“星光”、“信笺”、“单车”、“初雪”、“未写完的诗行”,这些意象是情感的载体,品读时,需将自己代入,感受“星光”如何见证秘密的约定,“信笺”如何承载忐忑的期待。

把握情感的层次,青春的爱恋并非单一的快乐或悲伤,它往往是混合体:有相遇的狂喜(“一日不见,如三月兮”《诗经·王风·采葛》),有等待的焦灼(“倚门回首,却把青梅嗅”李清照《点绛唇》),有疑惧的忐忑,也有别离的苦涩与成长的释然,优秀的诗歌总能捕捉到这复杂微妙的纹理,欣赏时,试着梳理诗中情感流动的曲线,这能极大提升对诗歌张力的感受力。

对于有心尝试创作的读者,可以从以下路径入手:

- 真诚为先:摒弃华丽辞藻的堆砌,从内心最真实、最具体的感受出发,或许是走廊的一次擦肩,或许是共听一首歌的午后,抓住那个瞬间的细节。

- 借助意象:将抽象的情感转化为可感的具体物象,不说“我很忧伤”,而说“我的忧伤,是梅子季节里晾不干的衬衫”;不说“我很欢喜”,而说“欢喜像汽水泡,咕噜咕噜地冒上心头”。

- 锤炼语言:诗歌是语言的艺术,学习运用简单的词汇创造新奇的搭配,注意诗句内部的节奏与韵律感,即使是自由诗,朗读起来也应具有音乐性,古典诗词的凝练与现代诗歌的自由,都可作为养分。

- 升华主题:让个人的情感体验,通过共通的意象与真诚的表达,触及更广泛的人生体验,如对时光的感悟、对纯真的回望,使诗作避免流于私语,获得更普遍的打动力。

观点:青春诗篇,是灵魂最初的镜与灯

十七岁爱情诗歌的价值,远超文学技巧的范畴,它是个人情感历程的第一次庄严笔录,是灵魂用以自我观照的“镜”,在这面镜中,少年人看到自己的热烈、脆弱、纯粹与勇敢,它更是一盏“灯”,照亮情感世界中那些未被世俗功利沾染的原始地貌,阅读这些诗篇,无论古今中外,都是在与人类最本真的情感共鸣,它们告诉我们,爱情最初的模样,关乎美、关乎梦、关乎对另一个灵魂毫无保留的欣赏与渴望。

无论是品读李商隐的深婉、席慕容的清澈,还是尝试写下属于自己的第一行诗,其意义都在于以诗歌的形式,确认并呵护内心那份珍贵的情感真实,在算法与数据充斥的时代,这份源自十七岁心灵的、笨拙而真诚的诗意,恰恰是我们抵抗情感同质化与粗糙化的柔软铠甲,它不提供答案,而是保存问题;它不承诺永恒,却让瞬间成为永恒,这便是爱情诗歌,尤其是青春爱情诗歌,永不褪色的力量。