诗歌是语言凝练的艺术,而意象,则是这艺术殿堂中最璀璨、最核心的明珠,它并非简单的景物描写,而是诗人将主观的“意”与客观的“物象”相融合,创造出的一个饱含情感与哲思的审美复合体,理解意象,便是拿到了解读诗歌深层意蕴的钥匙。

意象的源起与本质

意象的运用,贯穿中国诗歌的漫长历史,其理论源头可追溯至《周易》的“立象以尽意”,即用具体的形象来表达抽象的思想,到了南朝,文学理论家刘勰在《文心雕龙》中首次将“意象”作为文论概念提出:“独照之匠,窥意象而运斤。”意指诗人在创作前,脑海中已孕育出融汇了情思的形象,唐代是诗歌意象运用的巅峰时期,诗人王昌龄在《诗格》中明确提出“搜求于象,心入于境”,进一步阐述了心与物、情与景交融的过程。

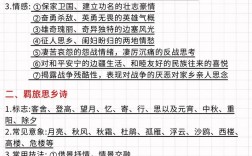

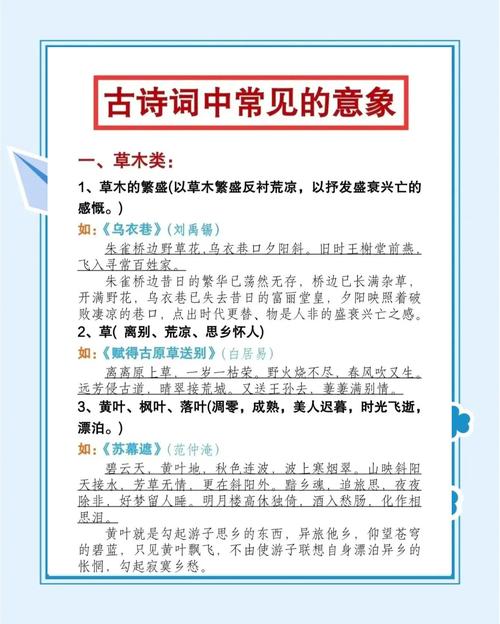

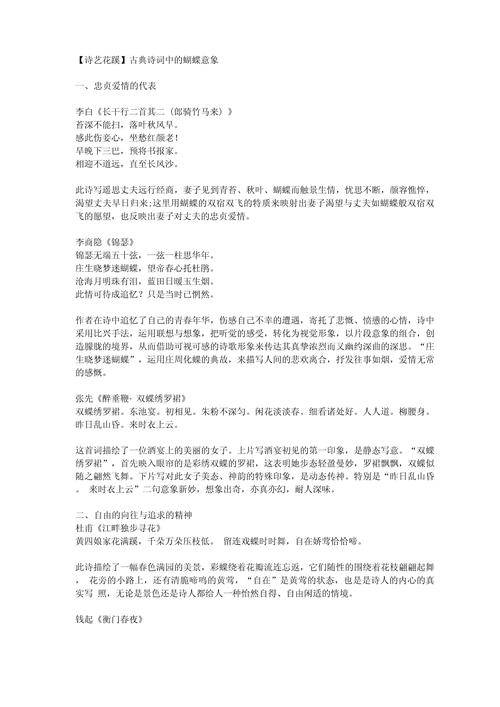

意象的本质在于“寓情于景”、“托物言志”,它不再是单纯的客观存在,而是被诗人的情感、阅历、思想所浸染,成为一个具有多重暗示性和象征意义的艺术符号,看到“月亮”,我们想到的不仅是天体,更可能是李白的思乡(“举头望明月,低头思故乡”)、苏轼的旷达(“明月几时有,把酒问青天”)或张若虚对宇宙人生的哲思(“江畔何人初见月?江月何年初照人?”),同一个物象,因诗人注入不同的“意”,便焕发出截然不同的艺术生命。

意象的构成与经典范例

意象的构成,往往与诗人的创作背景、个人经历紧密相连,了解这些,能让我们更深刻地触摸到意象的温度。

以杜甫的《春望》为例,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”诗中,“山河”、“草木”、“花”、“鸟”本是明媚春景的典型物象,在安史之乱、国都沦陷的宏大悲剧背景下,这些意象被诗人忧国忧民的沉痛情感所重塑,繁茂的“草木”反衬都城荒芜,“花”与“鸟”也仿佛承载了人的悲情,在“溅泪”和“惊心”,这里的意象,充满了时代裂变的伤痕与诗人深沉的哀恸。

再看马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”这首小令几乎全由名词意象并置而成。“枯藤”、“老树”、“昏鸦”、“古道”、“西风”、“瘦马”,一系列萧瑟、苍凉、孤独的意象密集叠加,无需任何动词连接,便浑然天成地构筑出一个天涯游子秋日羁旅的完整意境与彻骨愁思,作者的漂泊身世与元代文人普遍的压抑心境,是这些意象得以产生的土壤。

意象的运用手法与鉴赏门径

诗人运用意象的手法丰富多彩,掌握这些手法,能提升我们的鉴赏能力。

赋、比、兴的传统手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》直接描绘农事意象;“比”是比喻,如贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风具象化为巧匠的剪刀;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”的和谐意象,引出对君子淑女的咏叹。

象征与暗示,意象往往具有超越本身的象征意义,屈原以“香草美人”象征高洁品德与政治理想;于谦《石灰吟》中“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的“石灰”,已成为坚贞人格的永恒象征,这种手法使诗意含蓄隽永,回味无穷。

再者是意象的组合与叠加,如前文提及的《天净沙·秋思》,通过意象的密集铺排产生强大的画面感和情绪冲击力,李商隐则擅长将奇幻意象组合,如“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,营造出朦胧迷离、深邃渺远的意境。

动态意象与通感,诗人常赋予静态意象以动态生命,如王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,通感则打通视觉、听觉、嗅觉等界限,如宋祁“红杏枝头春意闹”的“闹”字,将视觉转化为听觉,写出了春意的蓬勃与喧闹。

在诗歌长河中追寻意象之光

品味诗歌意象,是一场与诗人灵魂的对话,当我们读到陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,那“菊”与“南山”的意象,便不仅是田园景物,而是诗人超然物外、返璞归真精神世界的化身,当我们吟诵王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,那雄浑苍茫的边塞意象,瞬间将我们带入盛唐的辽阔时空,感受那份庄严与孤寂。

意象是诗歌生命的细胞,是情感凝结的琥珀,它源自诗人对世界的敏锐观察、对生命的深刻体悟,并通过千锤百炼的语言固定下来,它邀请读者调动自身的经验与想象,进入那个由语言构建的、却比现实更真实的情感世界,在阅读诗歌时,不妨多停留片刻,凝视那些反复出现或特别触动人心的意象,追问:它描绘了什么?它传递了诗人何种情绪与思考?它又在你心中激起了怎样的共鸣?这个过程,便是审美,便是穿越时空与伟大心灵的相遇。

诗歌的意象世界浩瀚无垠,每一次深入探索,都是对自身感知力与精神疆域的一次拓展,它让我们在寻常事物中看见诗意,在有限文字里领略无限,这或许正是古典诗词历经千年,依旧能照亮我们当下生活的原因所在。