提及辛亥革命,人们常想到烽火硝烟与思想激荡,文字亦是刀枪,诗歌更是号角,这场深刻变革不仅重塑了社会结构,更在文学领域催生了一批饱含血性与理想的诗篇,它们或激昂呐喊,或深沉悲慨,成为那段峥嵘岁月最直接的情感注脚与历史见证。

时代风雷中的诗心与剑魄

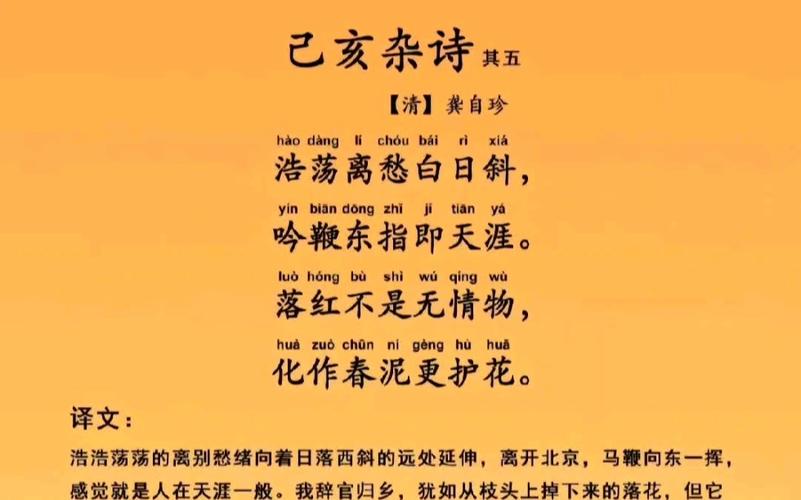

辛亥革命时期的诗歌,并非局限于1911年武昌首义至清帝退位这短暂时段,其精神脉络可上溯至晚清,甲午惨败、戊戌成血、庚子国变,一连串深重民族危机刺痛了无数仁人志士,旧体诗词作为当时知识分子最娴熟的表达工具,自然承载了救亡图存的呐喊。

梁启超提出“诗界革命”,主张“以旧风格含新意境”,正是这一过渡时代的先声,黄遵宪“我手写我口”的倡导,力求让诗歌贴近现实、诉说时变,他们的理论与实践,为辛亥前后诗歌注入强烈现实关怀与革新意识,使其超越风花雪月,直面“三千年未有之大变局”。

革命先驱的笔底波澜

革命领袖往往也是诗情澎湃的文人,他们的作品,是理解辛亥革命精神内核的珍贵钥匙。

章太炎先生学问渊博,诗风古奥奇崛,诗中充满反清革命斗志,其《狱中赠邹容》名句“临命须掺手,乾坤只两头”,写于因《苏报》案系狱之时,既抒发了与战友邹容共赴患难的深情,更彰显了为革命理想视死如归的豪情,诗句用典精深而气魄宏大,革命者的肝胆与学者的功力熔于一炉。

秋瑾女侠的诗作,则如烈火雷霆,彻底打破传统闺阁诗的藩篱,她在《黄海舟中日人索句并见日俄战争地图》中疾呼“拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回”,在《鹧鸪天》中高唱“休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣”,这些诗句毫无脂粉气,充满对国家沉沦的痛心疾首与以身许国的壮烈决绝,其诗词创作与其革命活动完全同频,是用生命谱写的战歌。

南社作为近代第一个革命文学团体,汇聚了柳亚子、陈去病、高旭等大批诗人,他们提倡“气节”,主张“以文学鼓动革命”,柳亚子诗作慷慨激昂,直斥清廷,颂扬义举,如“悲歌叱咤风云气,此是中原玛志尼”,南社诗人的集体创作,形成了浩大的革命诗歌阵线,极大鼓舞了士气民心。

诗史互证:作品中的历史现场

这些诗歌并非抽象抒情,而是紧密关联具体历史事件,堪称“诗史”。

徐锡麟安庆起义失败后惨遭剖心,其绝命诗“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”早已流传,而当时革命党人悼念他的诗篇如“碧血横飞皖公山,丹心直照汗青间”,则即时记录了事件的惨烈与精神的崇高,武昌起义成功后,各地响应,诗人纷纷赋诗志庆,“武昌城头旌旗扬,共和之声震八荒”之类的诗句,生动传递了当时的狂喜与希望,及至袁世凯窃国,革命陷入低潮,蔡济民《书愤》中“无量金钱无量血,可怜购得假共和”的沉痛诗句,又深刻揭示了革命的复杂与曲折。

艺术手法:旧瓶新酒中的匠心

在艺术上,辛亥诗歌巧妙运用传统形式包裹崭新思想。

象征与用典是常用手法,以“胡尘”指清廷统治,以“轩辕”代指华夏始祖,以“鲁阳挥戈”喻奋力挽救时局,既符合诗歌含蓄传统,又安全通过清廷文网,对比手法亦常出现,将国家危亡与个人责任、旧时代黑暗与新时代光明进行强烈对照,产生巨大情感张力。

语言风格趋向直抒胸臆、通俗晓畅,为唤醒大众,诗句往往减少艰深典故,增加口语化呐喊,如“快拔剑兮拔剑,誓扫匈奴兮不顾身”,这种通俗化倾向,是诗歌走向大众、服务革命的需要。

精神遗产与当代回响

辛亥革命诗歌的价值,远超文学范畴,它是民族觉醒的宣言,是民主精神的播种,是爱国主义的强音,这些诗篇中蕴含的忧患意识、牺牲精神、对独立自由的执着追求,构成了中华民族精神现代化转型的重要一环。

今天重读这些诗句,我们不仅是在欣赏文字,更是在触摸一段滚烫的历史,承接一份沉甸甸的精神遗产,它们提醒我们,国家的进步与民族的复兴,从来离不开先进思想的引领与仁人志士的奋勇前行,那些激荡在字里行间的热血与理想,依然具有穿越时空的力量,激励后来者在新的征程上,继续为国家的繁荣富强与民族的伟大复兴而砥砺前行,诗歌的火焰或许会随时间推移而改变形态,但由辛亥革命诗篇所点燃的那种关注民族命运、敢于担当的精神火炬,应当被永久传递。