杜甫,被尊为“诗圣”,他的诗歌是中国古典文学宝库中至为璀璨的明珠,其作品以沉郁顿挫的风格、深刻的历史洞察和精湛的艺术手法,构建了一座后人难以逾越的诗歌高峰,了解他的诗歌,不仅是欣赏文字之美,更是走进一个时代的心灵史。

诗歌的出处与流传

杜甫的诗篇,主要收录于《杜工部集》,他一生创作勤奋,但早期作品散佚较多,现存的一千四百余首诗歌,是其人生轨迹与时代风云的忠实记录,这些诗歌的流传,历经了从手抄到刻印的漫长过程,中唐以后,杜甫的诗名日盛,韩愈、白居易、元稹等大家极力推崇,其作品得以广泛传播,宋代是杜诗研究的第一个高峰,出现了《杜工部草堂诗笺》等多种重要的辑注本,对字句、典故、背景进行了详尽考订,为后世理解杜诗奠定了坚实基础,可以说,我们今天能读到如此丰富而相对可靠的杜诗,离不开历代学者在文献整理上的心血。

作者:时代与个人的双重烙印

杜甫,字子美,生于盛唐转向衰落的转折时代,他怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟理想,却一生仕途坎坷,历经安史之乱,流离失所,贫病交加,这种巨大的理想与现实的落差,以及亲身承受的国破家亡之痛,成为其诗歌最深沉的内核。

他的身份是复杂的:他是心怀天下的儒者,是敏锐的史官,是困顿的流民,也是深情的丈夫与父亲,这种多重身份,让他的诗歌视角极为丰富,写国家,有“国破山河在,城春草木深”的沉痛;写民生,有“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的锐利批判;写亲情友情,有“烽火连三月,家书抵万金”的牵挂;写自我,有“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”的悲凉,他的诗,是个人命运与时代史诗的完美融合。

创作背景:诗史互证的珍贵文本

杜诗被誉为“诗史”,这意味着他的创作与具体的历史事件、社会环境紧密相连,解读其诗,必须知其人、论其世。

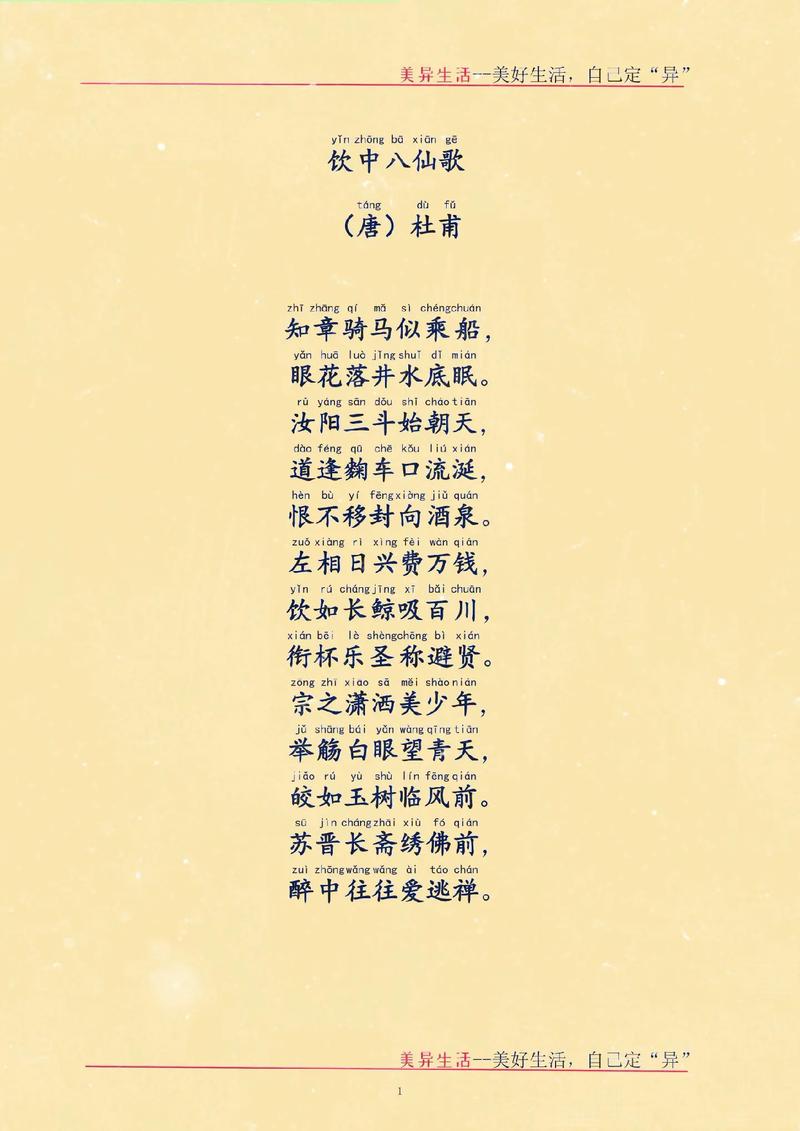

《春望》创作于至德二年(757年)春,杜甫身陷被安史叛军占领的长安,诗中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的移情手法,其震撼力正源于国都沦丧、家人离散的真实处境。《闻官军收河南河北》则写于广德元年(763年),突然听闻持续八年的安史之乱平定,诗人“初闻涕泪满衣裳”、“漫卷诗书喜欲狂”的狂喜之态,正是历史转折时刻一个普通人最真挚的情绪反应,再如“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)与“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》),这一组诗如同一部纪实短片,深刻揭示了战乱时期兵役制度给普通家庭带来的深重灾难,具有极强的历史文献价值。

使用方法:沉潜往复的品读之道

欣赏杜诗,不宜快读,而需沉潜往复,细细体味。

知人论世,在阅读具体诗篇前,了解杜甫的生平梗概和唐代由盛转衰的历史大势,能迅速搭建起理解的框架。

字斟句酌,杜甫的语言锤炼到极致,所谓“语不惊人死不休”,旅夜书怀》中“星垂平野阔,月涌大江流”,“垂”与“涌”二字,静中寓动,极大地拓展了空间感和力量感,需反复咀嚼。

把握诗眼与结构,杜诗注重章法,起承转合,严谨缜密,找到诗眼(如《登高》中的“悲秋”),分析诗句间的逻辑与情感递进,能更好地领略其艺术匠心。

代入与共情,尝试将自己置于诗人所处的环境与心境中,感受其忧愤、其悲悯、其喜悦,这种情感的共鸣,是穿越千年与伟大灵魂对话的桥梁。

使用手法:集大成的艺术殿堂

杜甫在诗歌艺术上承前启后,手法极为全面精深。

沉郁顿挫的整体风格:这是杜诗最核心的美学特征。“沉郁”指情感的深厚、悲壮、凝重;“顿挫”指语言和韵律的曲折变化、抑扬有致,这种风格与其坎坷经历和严肃的创作态度密不可分。

高度凝练的现实主义描绘:杜甫善于选取最具典型性的场景和细节,以白描手法深刻反映社会现实,如《兵车行》开篇“车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰”的送行场面,画面感与声音效果兼具,瞬间将读者带入情境。

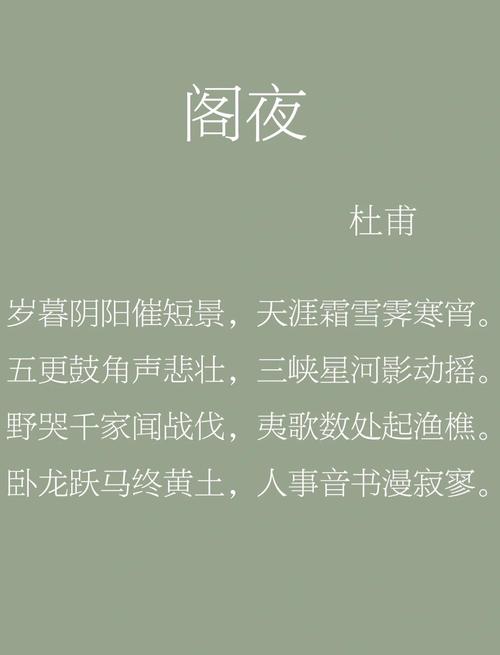

炉火纯青的律诗技艺:尤其在七律领域,杜甫达到了无人能及的境界,他不仅格律精严,更极大地拓展了这一体裁的表现力,将历史感慨、个人情怀、自然景物完美熔铸于八句之中。《秋兴八首》《咏怀古迹五首》等组诗,更是将七律的深度和广度推向极致。

丰富多样的修辞与意象:对比(如“朱门”与“冻死骨”)、象征、用典等手法运用纯熟而贴切,他创造的意象,如“孤舟”、“瘦马”、“白发”、“秋风”,往往承载着深厚的文化内涵与个人情感,成为后世常用的文化符号。

以议论入诗,深化思想:杜甫不避讳在诗中直接发表见解和议论,如“不过行俭德,盗贼本王臣”(《有感五首》),使其诗在感人之外,更具思想的锋芒与深度。

阅读杜甫,仿佛在翻阅一部用血泪与才华写就的唐史长卷,他的诗歌,将个体的生命体验提升到了家国民族的高度,又将宏大的历史叙事沉淀为具体而微的感人瞬间,其艺术成就,如浩瀚星河,照亮了后世无数诗人的道路,真正走进杜诗的世界,需要的不仅是一点文学知识,更是一份对历史与人生的真诚与敬畏,在浮躁的时日里,静心读几首杜诗,或许能让我们在千年前的苍茫悲悯中,获得一份关于生命重量与文字力量的深刻启迪。