关于父亲或母亲的诗歌

在人类情感的星图中,父母之爱是最为恒定而明亮的光源,这份深沉的情感,穿越时空,被无数诗人以心血凝铸成诗行,这些作品不仅是私人情感的记录,更是理解一个时代伦理、社会与审美的重要窗口,它们教会我们如何感受爱,也教会我们如何表达爱。

源流与脉络:从《诗经》到现代新诗

中国诗歌对父母之情的咏叹,源头可追溯至《诗经》,小雅·蓼莪》堪称最早的“思亲诗”典范:“蓼蓼者莪,匪莪伊蒿,哀哀父母,生我劬劳。”诗人以“莪蒿”起兴,睹物思亲,直白地抒发了对父母生养辛劳的痛切追思与“欲报之德,昊天罔极”的无尽憾恨,此诗奠定了此类诗歌“感恩”与“追悔”的核心情感基调。

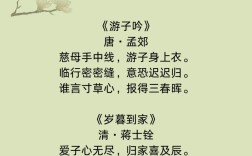

至唐代,诗歌鼎盛,亲情主题更为细腻深沉,孟郊的《游子吟》,“慈母手中线,游子身上衣”,通过一个临行缝衣的日常场景,将母爱的密密针脚与游子的寸草之心,凝练成跨越千年的文化符号,与孟郊的质朴白描不同,李商隐的《送母回乡》则浸染着其特有的哀婉:“母爱无所报,人生更何求!”在丧母的剧痛中,发出生命意义何在的终极叩问,情感浓度极高。

宋代以降,诗歌更重理趣与日常,王安石《十五》“将母邗沟上,留家白邗阴,月明闻杜宇,南北总关心”,借明月、杜鹃的意象,空间性地拓展了母亲牵挂的广度,而清代蒋士铨的《岁暮到家》,“爱子心无尽,归家喜及辰,寒衣针线密,家信墨痕新”,则以细节的真实,捕捉了久别重逢时母亲无言而具体的关怀。

新文化运动后,现代新诗以全新的语言和意象诠释亲情,胡适的《十二月一日奔丧到家》开白话思亲诗先河,洛夫的名作《母亲》,以“母亲,你的额际为什么布满皱褶?/为什么,你常独自坐在门槛上发呆?/……/而我,我是一匹不羁的马/总是向你昂首嘶鸣”的现代意象与张力结构,刻画了传统母亲形象与游子叛逆精神间的复杂情感,舒婷的《呵,母亲》则更侧重内心独白与时代伤痕,“你苍白的指尖理着我的双鬓,/我禁不住象儿时一样/紧紧拉住你的衣襟”,在私语中寄托了普遍性的依恋与慰藉。

情感内核与创作背景:个人命运与时代回声

每一首动人的父母之诗,都是诗人个人生命体验与时代背景交织的产物,其情感内核,大抵可分为三类:

一是“子欲养而亲不待”的永恒之痛。 这以《蓼莪》为肇始,在历代悼亡诗中尤为突出,诗人往往在失去后,才倍觉往昔寻常时光的珍贵,这种追悔,与儒家“孝道”文化紧密相连,是伦理情感在诗歌中最强烈的投射。

二是“临行密密缝”的牵挂与感恩。 这类诗常创作于诗人离家远游、科举、赴任或漂泊之际,如孟郊一生困顿,屡试方第,年近半百才得一微官,其对母爱的深切体认,正源于长期分离与人生坎坷的背景,诗歌成为连接游子与家庭的唯一情感纽带。

三是“重拾童年记忆”的慰藉与反思。 多见于诗人中年或历经沧桑之后,他们回望童年,母亲劳作的背影、父亲沉默的关怀,成为动荡人生中温暖的精神原点,现代诗中,这种回顾常带有对传统家庭关系、乃至社会历史的理性审视。

时代背景则为这些个人情感提供了底色,战乱频仍的朝代,诗歌中常充满生离死别的仓惶;科举制度下,则多有母亲灯下伴读、父亲殷切期盼的描绘;近代社会转型期,诗歌更记录了新旧观念冲突下,亲子关系的复杂性与诗人内心的矛盾。

艺术手法与意象体系:如何书写看不见的爱

父母之爱,尤其是母爱,常在于无声处的细节之中,诗人如何将这种无形、日常的情感,转化为可触可感的诗行?其艺术手法极为精妙。

是细节的白描与场景的定格。 最高明的诗人,往往避开直接的颂扬,而是选取一个极具包孕性的瞬间:母亲缝衣的指尖、父亲送行时挥动的手、灯下为儿补衣的身影、收到家书时颤抖的阅读……这些细节如特写镜头,将浩瀚的情感凝聚于一点,瞬间击中人心,正如清代诗人黄景仁在《别老母》中写道:“搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯,惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。”风雪、柴门、白发、泪眼,几个意象组合,便将别母的惨痛渲染得淋漓尽致。

是经典意象的运用与创新。 中国诗歌形成了思亲诗的独特意象体系:

- “线”与“衣”: 源自《游子吟》,成为母爱最直接的物化象征,代表着牵挂、温暖与维系。

- “灯”与“火”: 象征着家的温暖、母亲的守候与智慧的启蒙,寒夜孤灯,是游子心中最明亮的记忆。

- “门”与“窗”: 是守望的符号,母亲倚门望归,是古典诗词中催人泪下的经典画面。

- “山川”与“道路”: 象征着分离的距离与归家的艰难,反衬出思念的绵长。 现代诗人则在此基础上创新,如将母亲比作“干涸的河床”、“老旧的屋檐”,或将父爱喻为“沉默的山”、“厚重的书”,赋予传统情感以现代质感。

是对比与反衬的运用。 “昔闻长者言,掩耳每不喜,奈何五十年,忽已亲此事。”(陶渊明《杂诗》)这种年少不解与中年方悟的对比,极大地增强了情感的张力与哲思,时间流逝的无奈与亲恩的恒久,也常构成诗歌的深层结构。

在当代的阅读与使用:情感的共鸣与传承

我们阅读这些诗歌,意义何在?

对于个人,它是情感教育的珍贵文本。 在快节奏的现代生活中,这些诗篇能让我们暂停脚步,重新审视与父母的关系,它们提供了一种超越日常言语的情感表达范式,当我们难以开口说爱时,或许一句“谁言寸草心,报得三春晖”便能传递所有,在重要的家庭时刻,如父母生日、佳节团聚,亲手书写或朗诵一首相关的诗词,远比任何昂贵的礼物更具精神价值。

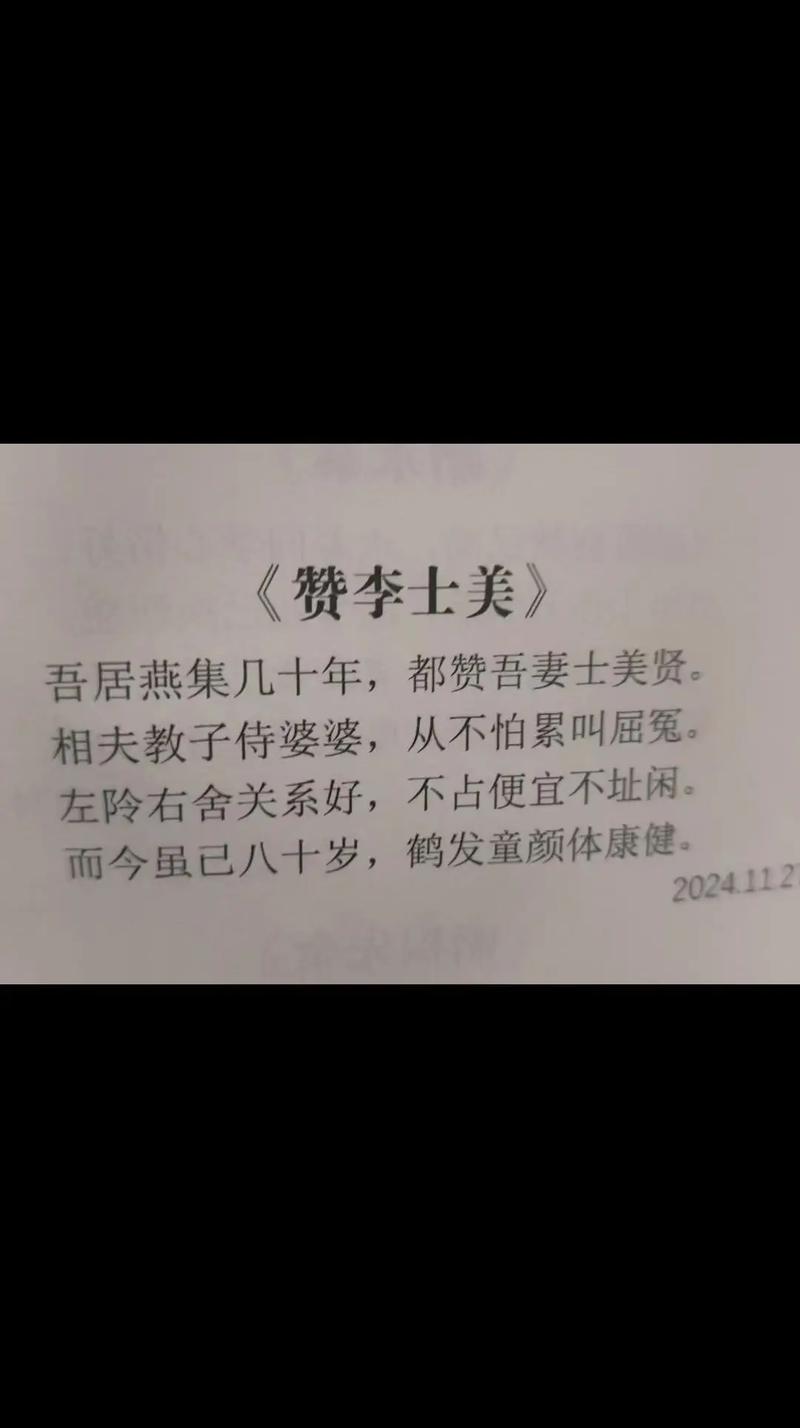

对于写作者,它是学习抒情技艺的典范。 如何将宏大的情感具体化、意象化?如何处理好私人经验与普遍共鸣的关系?这些古典与现代的杰作提供了最好的范例,学习它们,不是机械地模仿辞藻,而是领悟其“即事抒情”、“寓情于景”的精髓。

对于文化而言,它是伦理价值的诗意传承。 这些诗歌,是中华民族重视家庭、崇尚孝道的文化基因在美学上的最高表现,通过诵读与传播,我们不仅在传承文学,更是在温习一种古老而珍贵的人伦情感,使其在当代社会继续焕发温暖的力量。

真正伟大的父母之诗,从来不是华丽的赞歌,它是孟郊手中那件普通的衣衫,是蒋士铨笔下那封墨痕犹新的家书,是洛夫诗中那道布满皱褶的额际,是舒婷笔下被紧紧拉住的衣襟,它们的力量,正源于这份具体而微的真实,在无数这样的诗行里,我们认出了自己的父母,也照见了那个渴望爱与回报的自己,诗歌于此,成了一条穿越时空的纽带,让我们确信,那份最原始、最深厚的爱,亘古如新,永远值得被书写,被铭记,被回应。