诗歌,是人类精神世界中最轻盈也最恒久的羽翼,它承载着情感的震颤与思想的微光,穿越时空,持续飞翔,若要真正领略这份飞翔之美,便需了解其脉络、理解其肌理,从而在吟咏之间,与千百年前的灵魂共振。

溯源:诗歌的根系与土壤

诗歌并非凭空而来,它深深植根于特定的文化土壤与历史语境,中国诗歌的源头,可上溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂歌。《诗经》作为第一部诗歌总集,其“风”来自十五国的民间歌谣,“雅”多为朝廷乐歌,“颂”则是宗庙祭祀的乐章,这些作品没有留下具体作者姓名,它们是集体智慧与生活的结晶,真实反映了周代数百年的社会风貌、民俗风情与普遍情感。

至战国时期,南方楚地独特的山川风物与巫觋文化,孕育出以屈原《离骚》为代表的“楚辞”,屈原以个人之名,将澎湃的政治理想、深沉的爱国情怀与瑰丽的想象融为一体,开创了浪漫主义诗歌的先河,了解诗歌的出处,如同辨认鸟类的故乡,能让我们知晓它最初汲取营养的源泉,理解其最本真的气质与底色。

识人:诗篇背后的生命轨迹

“诗言志,歌永言。”诗歌是诗人生命体验的集中投射,知人论世,是深入诗心的钥匙,李白的飘逸豪放,与其漫游天下、道侠交融的经历密不可分;杜甫的沉郁顿挫,则深深烙上了安史之乱中颠沛流离、忧国忧民的印记,读“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,需知那是李白奉诏入京时的狂喜;读“烽火连三月,家书抵万金”,必晓那是杜甫困居长安的焦灼。

诗人的生平际遇、思想观念、性格气质,乃至写作时的具体心境,都如同密码,编织进诗句的纹理,王维中年后的山水田园诗充满禅意,是其半官半隐、笃信佛教生活的写照;李清照南渡前后的词风从清新婉约变为沉痛苍凉,正是国破家亡、流离失所的人生巨变所致,将诗作放回诗人的生命坐标中,文字便不再是平面的符号,而成为立体、温热、有脉搏的生命表达。

观时:创作背景中的时代风云

每一首杰出的诗篇,既是个人心声,也是时代回声,诗歌的创作背景,宏观而言是其所处的历史阶段、社会状况,微观而言是写作时的具体事件与环境。

建安诗歌的慷慨悲凉,与汉末战乱频仍、生灵涂炭的时局紧密相连;盛唐边塞诗的雄浑开阔,折射出国力强盛、士人渴望建功立业的时代精神;南宋诗词中弥漫的收复之志与悲愤之情,则是偏安一隅、山河破碎的现实投影,即便是一首看似单纯的写景诗,如柳宗元的《江雪》,其“独钓寒江雪”的孤绝意境,也需联系其参与永贞革新失败后被贬永州的孤寂处境,方能体味其深层的政治失意与不屈品格,时代的风云激荡,为诗歌提供了广阔的舞台与深沉的内驱力。

品鉴:诗歌技艺的匠心运用

诗歌的飞翔,离不开精妙的艺术手法作为双翼,这些手法是诗人锻造意境、传递情感的技艺。

- 意象与意境: 意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“长亭”,多个意象有机组合,便营造出意境——一个可供读者沉浸、回味的情感空间,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等意象叠加,浑然天成地勾勒出天涯游子的萧瑟孤寂。

- 赋比兴: 这是中国诗歌传统的表现手法。“赋”是直陈其事,“比”是打比方,“兴”是由他物引发所咏之词。《诗经·关雎》以“关关雎鸠”起兴,引出君子对淑女的思慕,自然含蓄,韵味悠长。

- 格律与声韵: 尤其是近体诗(格律诗)和词,对平仄、对仗、押韵有严格讲究,这些规则并非束缚,而是为了形成音乐般的节奏感与韵律美,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,对仗工整,平仄铿锵,读来如江涛涌动,极大地增强了悲秋抒怀的感染力。

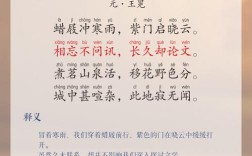

- 用典与炼字: 巧妙化用历史故事或前人诗句(用典),能以简驭繁,丰富内涵,而一字之妙(炼字),常能点亮全篇,如王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,都是反复锤炼、精益求精的典范。

融汇:诗歌在当代的激活与生长

古典诗词并非博物馆中的静态陈列,真正的传承在于激活,让古老的诗歌在当代生活中获得新的生命力。

学习诗歌,最终是为了丰富我们的精神世界与表达方式,我们可以:

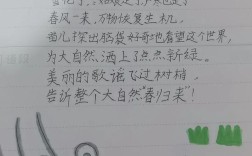

- 情境化诵读: 在相应的场景中吟诵诗句,登高望远时,体会“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情;月夜独处时,感受“海上生明月,天涯共此时”的辽远。

- 创造性转化: 将诗词意境融入现代创作,如写作、设计、音乐乃至广告文案中,赋予其新的表现形式。

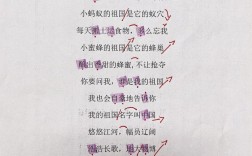

- 生命化体认: 将诗歌精神内化为生活态度,失意时,从苏轼“一蓑烟雨任平生”中学习豁达;奋进时,从李白“长风破浪会有时”中汲取力量,诗歌的美学与哲学,可以滋养我们看待世界、处理人际、安顿内心的方式。

诗歌的飞翔,从未停歇,它从古老的泉眼中涌出,流过无数诗人的心田,最终汇入我们时代的精神河流,它需要读者以知识为舟,以情感为桨,深入其中,与之共舞,当我们不仅记住诗句,更能理解其缘起,触摸其体温,洞察其时代,欣赏其技艺,并最终让其精神照亮自己的生活时,我们便也成了这永恒飞翔的一部分,在这过程中,每一颗被诗歌打动的心灵,都成为了它继续翱翔的天空。