诗歌,是人类情感最凝练的回响,是跨越时空的心灵密语,它用最精粹的语言,构筑起无限宽广的精神世界,要真正读懂一首诗,让那穿越千百年的心曲与今日的我们产生共鸣,便需要一把理解的钥匙,这把钥匙,通常由几个精密的齿牙构成:它的出处与作者、诞生的背景、品读的方法以及创作的技艺。

溯源:作者与时代的双重烙印

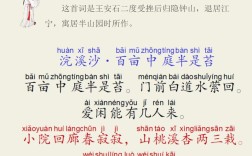

每一首流传下来的诗词,都不是孤立的文字符号,它深深烙印着创作者的人格与它所处时代的呼吸,了解作者,是理解其作品气质的起点,李白的诗,为何总洋溢着“天生我材必有用”的磅礴自信与“欲上青天揽明月”的奇幻想象?这与他所处的盛唐气象、个人道教信仰的浸润以及一生漫游求仙的经历密不可分,而杜甫笔下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉郁顿挫,则与安史之乱后唐王朝的急转直下、诗人自身颠沛流离的苦难紧密相连,作者的生平际遇、思想观念、审美倾向,如同血液般流淌在其字里行间。

更进一步,诗歌是时代的产儿,魏晋诗歌中的玄言哲理,折射出当时士人面对动荡时局的苦闷与对精神超脱的追求;宋代诗词中浓厚的理趣与精致的日常描绘,则与宋代崇文抑武的国策、城市经济的繁荣、士大夫精致的生活品味息息相关,将诗歌放回其历史语境中,我们才能听懂它真正的声音,明白那些意象与情感为何而生,从而避免用现代观念进行简单粗暴的误读。

探境:创作背景中的幽微心绪

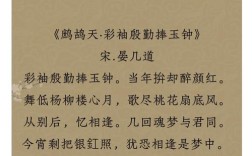

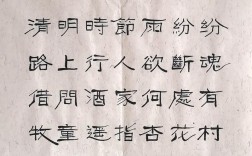

如果说时代是宏大的舞台背景,那么具体的创作背景,便是照亮诗人当下心绪的一束追光,这背景可能是一次具体的事件、一个特定的地点、一番瞬间的感触,王维的《九月九日忆山东兄弟》,若不知是诗人十七岁漂泊长安,于重阳佳节倍思亲人之作,便难以体会“独在异乡为异客”句中那份超越年龄的孤寂穿透力,苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,词前小序“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉”,寥寥数语,便为我们开启了理解其“一蓑烟雨任平生”之旷达心境的大门。

创作背景往往决定了诗歌情感的浓度与指向,是酬唱赠答,还是即景抒怀?是怀古伤今,还是托物言志?背景如同地图的坐标,帮助我们精准定位诗人情感喷发的原点,从而循着诗行的路径,走入那片独特的心灵风景。

品鉴:以心印心的阅读之道

面对一首诗歌,如何进入并欣赏它?这需要主动的、沉浸式的阅读方法。

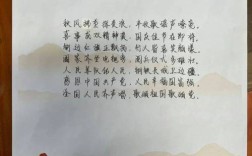

首要的是反复吟诵,诗歌的节奏、韵律、平仄,是它的音乐性外壳,也是情感起伏的直接载体,通过声音的传递,我们能更直观地感受其情绪的缓急、气势的强弱,无论是“大江东去”的豪迈,还是“寻寻觅觅”的婉转,都在声音的流动中变得可触可感。

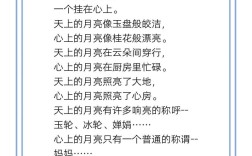

捕捉意象,构建画面,中国古典诗词尤其擅长运用意象说话。“枯藤老树昏鸦”是并置的视觉画面,“暗香浮动月黄昏”是交融的嗅觉与视觉体验,读者需调动自身的生活经验与想象力,将文字还原、生发为丰富的内心视像,置身于诗人营造的意境之中。

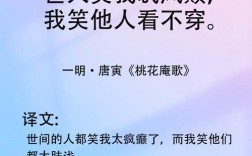

探寻言外之意,好诗常追求“含不尽之意见于言外”,李商隐的《锦瑟》,其核心魅力正在于那份难以坐实的朦胧情思与人生慨叹,欣赏时,不必执着于逐字逐句的实证解读,而应感受其整体情感氛围,允许自己有多元的、个性化的联想与体悟,这是一种以自身情感经验与诗歌文本进行对话的过程。

析艺:领略构建诗美的匠心

诗歌之所以动人,离不开高超的艺术手法,了解这些手法,能提升我们审美的敏锐度。

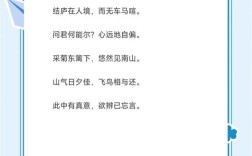

赋、比、兴是古典诗歌的根基。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》对农事活动的铺叙;“比”是比喻,将抽象情感具象化,如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”;“兴”是由物起情,如“关关雎鸠,在河之洲”引出君子对淑女的思慕。

象征与用典则拓展了诗歌的深度与广度,屈原以香草美人象征高洁人格,成为后世传统,典故的运用,则能在有限的字数内,唤起厚重的历史与文化记忆,如辛弃疾词中常出现的孙权、刘裕等英雄人物,极大地丰富了词作的历史沧桑感与个人抱负的张力。

对仗的工整、炼字的精妙、虚实相生的布局、情景交融的境界,都是诗人匠心所在,体会“春风又绿江南岸”中“绿”字的动态与色彩,感受“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”中时空的辽阔与对仗的力度,便能更深地领略诗歌作为语言艺术的巅峰之美。

诗歌,是灵魂的日记,是文明的基因,它并非高悬于殿堂的冰冷古董,而是始终温热、等待共鸣的生命记录,阅读诗歌,本质上是一场与伟大灵魂的邂逅,一次对自身情感的深度勘探,我们无需被“知识”所吓退,最可贵的是带着真诚的感悟力去接近它,当你静下心来,循着文字的脉络,触摸到那穿越时空的喜悦、忧伤、豪迈或孤寂,并与之相认时,便是诗歌生命在当下最动人的绽放,这份通过理解而获得的共鸣,让千年前的心曲,依然能在今人的心湖中,荡开清澈而悠远的回响。