鉴赏、理解与传承

中国现代诗歌,自二十世纪初发轫,至今已走过百年历程,它挣脱古典格律的束缚,以白话为语言载体,深刻记录民族的心灵轨迹与时代的精神面貌,这些诗篇不仅是文学艺术的结晶,更是理解近现代中国社会变迁的一把钥匙,要真正读懂一首现代诗,需如考古学家般细致,从多个维度探寻其肌理与灵魂。

溯源:文本的出处与作者的境遇

一首诗的诞生,绝非凭空而来,其最初的出处——是刊载于烽火连天的战地小报,还是发表在倡导新文化的进步杂志;是收录于诗人亲手编订的首部诗集,还是散佚多年后由后人苦心搜集——这本身便承载着第一重历史信息,出处如同诗的“出生证明”,暗示了它最初面向的读者与所处的舆论场。

而诗的魂魄,则与作者的生命轨迹紧密交织,了解作者,是解读诗作的基石,这里指的不仅是诗人的生平简历,更是其创作时的具体境遇、精神状况与思想脉络,读艾青的《我爱这土地》,若不了解他深植的乡土情怀与对家国命运的忧思,便难以体会那句“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”中近乎悲怆的炽热,同样,面对海子的《面朝大海,春暖花开》,若忽略其创作晚期对生命终极价值的痛苦追索与内心冲突,则容易将这首诗简单理解为明媚的祝愿,而错过其温暖辞藻下潜藏的复杂况味,将诗作放回作者的人生坐标中,文本的厚重感便自然浮现。

探微:时代的背景与创作的契机

诗是时代的回响,优秀的现代诗人无一不是其时代的敏锐感应者与忠实记录者,创作背景构成了诗歌生成的宏大语境,也是破解诗中意象与情感密码的关键。

新月派诗人徐志摩的《再别康桥》,其轻盈柔美的韵律背后,是诗人对西方教育经历与现代文明体验的个体化抒情,折射了“五四”后一代知识分子对新知与自由的向往,而诗人穆旦的《赞美》,语言沉郁而充满张力,其力量正源于抗日战争这一民族存亡的严峻背景,诗中“一个民族已经起来”的反复呼告,是集体苦难凝聚成的呐喊,至于“朦胧诗”代表北岛的《回答》,开篇“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”的警句,其冷峻的质疑与决绝的宣告,必须置于特定历史时期结束后的反思浪潮中,才能理解其划破沉寂的思想光芒,时代的风云激荡,为诗歌提供了最深厚的土壤和最强烈的驱动力。

品鉴:意象的运用与手法的匠心

现代诗歌的魅力,极大程度上在于其艺术表达的创新,诗人通过精心的手法运用,将情感与思想转化为可触可感的审美形象。

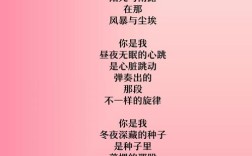

意象营造是现代诗的核心手法,诗人选取并锤炼意象,使其超越本身,承载深远意蕴,戴望舒的《雨巷》中,“丁香一样结着愁怨的姑娘”并非实指,而是诗人迷茫怅惘情绪的完美客体化,一个意象贯穿全篇,营造出朦胧凄美的意境,顾城的《一代人》,“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,仅用“黑夜”、“眼睛”、“光明”三个核心意象,便凝练地概括了一代人的生存状态与不屈追求,言简而意永。

除了意象,现代诗的手法丰富多彩,象征,如舒婷《致橡树》中以“木棉”与“橡树”并肩而立,象征独立平等的爱情观,隐喻,如诗人余光中的《乡愁》,将无形情感具象化为“邮票”、“船票”、“坟墓”、“海峡”,层层递进,写尽家国之思,还有矛盾修辞、语言陌生化、跨行跨节等技巧,这些手法打破了常规语言逻辑,增强了诗歌的张力和多义性,邀请读者参与意义的建构。

致用:诗歌的阅读与心灵的对话

对于现代诗歌,“使用”并非功利性的工具化,而是指如何让诗歌进入我们的精神生活,实现其审美与启迪价值。

阅读现代诗,首要的是沉浸与感受,不必急于寻求一个标准答案,而应打开感官,接纳语言本身的节奏、色彩与情感冲击,反复诵读,体会其音乐性;静心揣摩,捕捉意象群的关联,是结合前文所述的作者与背景知识进行理解性阅读,这能帮助我们在更广阔的视域中把握诗歌主旨,也是最重要的,是进行联想与对话,将诗中的经验与个人的生命体验相连接,思考诗歌对当下生活的观照,一首关于离别的诗,或许会让你重新审视身边的相聚;一首歌颂勇气的诗,或许能给予你面对困境的力量,诗歌的“使用”,本质是一场跨越时空的心灵对话,它丰富我们的情感,锤炼我们的思维,提升我们感受世界的深度与细腻度。

中国现代诗歌是一座蕴藏丰富的宝库,其中既有对民族命运的宏大叙事,也有对个体心灵的幽微探察,它或许没有古典诗词那样固定的格律范式,却因此获得了更为自由、更富创造性的表达空间,走近这些诗篇,理解其从何而来,洞察其如何构建,最终让它们的光亮照进现实,这便完成了对现代诗歌最好的传承,诗歌的生命,永远在于不断的阅读、诠释与共鸣之中。