诗歌,是语言凝练出的星火,是情感与意象交织的画卷,它穿越千年,至今仍能叩击心扉,要真正读懂一首诗,走近它、感受它,便需从几个维度细细品味,如同开启一场与作者、与时代的深度对话。

溯源:文字的根系与土壤

每一首流传下来的诗篇,都非无根之木,它的“出处”是其生命的坐标,这坐标可能是一本典籍,如《诗经》,收录了西周初年至春秋中叶的民间歌谣与雅乐,它是中国诗歌的源头活水,奠定了“赋比兴”的创作传统,也可能是某位文人的别集,如《李太白全集》、《杜工部集》,集中展现了诗人一生的艺术成就与思想轨迹,了解出处,就是确认了这首诗的“籍贯”与“家族”,为我们理解其风格传承提供了基本语境。

而诗歌的“创作背景”,则是孕育它的具体气候与土壤,这背景宏大者,关乎时代风云,杜甫的“国破山河在,城春草木深”,其沉郁顿挫之气,与安史之乱后大唐由盛转衰的惨痛现实密不可分,背景细微者,系于个人际遇,李商隐诸多无题诗中的朦胧情愫与深邃忧伤,与他身处牛李党争夹缝中的身世飘零、情感困顿息息相关,知人论世,将诗句放回它产生的具体历史情境与个人心境中去体察,那些文字便不再是平面的符号,而有了温度、重量与呼吸。

铸魂:作者的匠心独运

诗歌是高度个人化的艺术表达,“作者”是解锁诗心的关键钥匙,了解作者,不仅仅是知道一个名字,更是去认识他的生平经历、思想主张、审美趣味和艺术风格。

屈原行吟泽畔,留下《离骚》,其瑰丽的想象、香草的譬喻与九死不悔的求索精神,与他楚国贵族的身份、崇高的政治理想以及遭谗放逐的遭遇浑然一体,读陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,若不理解他“不为五斗米折腰”而选择归隐田园的人生抉择,便难以全然领略其中那份冲淡平和背后的生命力度,苏轼历经“乌台诗案”的磨难,却在黄州写出《念奴娇·赤壁怀古》的旷达与《定风波》的洒脱,其人格的韧性与思想的超拔,正是其作品历久弥新的灵魂所在,作者的人格与经历,会不可避免地烙印在字里行间。

探微:技艺的千般变化

诗歌之所以动人,除了深厚的内蕴,还离不开精妙的“使用手法”,即艺术技巧,这些手法是诗人锻造意象、传递情感的利器。

“赋比兴”是古典诗歌的根基之法。“赋”是直陈其事,如“七月流火,九月授衣”,平实叙述中见深意。“比”是比喻,将抽象情感具象化,李煜“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,使愁绪有了磅礴的形态与动感。“兴”是先言他物以引起所咏之词,《关雎》以水鸟和鸣起兴,自然引发出对君子淑女的咏叹。

意象的营造是诗歌的核心,诗人选取客观物象,灌注主观情思,形成“意象”,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦”等意象的密集叠加,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图便跃然纸上,现代诗歌中,如戴望舒《雨巷》里“丁香一样结着愁怨的姑娘”,丁香与愁怨的结合,创造了凄美朦胧的意境。

还有象征、用典、对仗、虚实结合、动静相生等诸多手法,象征如于谦《石灰吟》,“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征坚贞不屈的品格,用典则能借古抒怀,言简意丰,如辛弃疾词中常化用历史故事与前人诗句,以抒写其报国无门的悲愤,理解这些手法,就如同掌握了欣赏诗歌艺术形式的密码,能更清晰地看到诗人是如何将情感与思想,编织成精美的语言艺术。

致用:诗歌的当代生命力

古典诗词在今日,远非束之高阁的文物,它具有活泼的“使用方法”,能深度融入现代生活与个人修养。

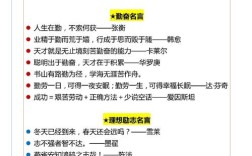

它是情感表达的精致载体,在特定的时刻,一句契合心境的诗词,胜过千言万语,表达壮志,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;寄托思念,有“海上生明月,天涯共此时”;慰藉失意,则思“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,它让我们的情感表达变得典雅而深厚。

它是审美滋养的不竭源泉,反复吟咏品味优秀的诗词,能极大地提升我们对语言之美、意境之美、韵律之美的感知能力,这种审美熏陶,潜移默化地影响着我们的谈吐气质与生活情趣。

它更是文化认同的根基纽带,诗词中蕴含着中华民族的哲学思考、价值观念与历史记忆,共读“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,能体会士人的担当;共赏“明月松间照,清泉石上流”,能感悟我们民族对自然与和谐的独特理解,诵读经典,是在进行一场跨越时空的文化寻根。

诗歌,归根结底是心与心的对话,它始于作者在特定时空下的感发,成于匠心独运的艺术锤炼,最终在每一位读者的共鸣中获得新生,我们不必将其视为高深莫测的学问,而是可以带着对文字根源的好奇,对诗人生命的同情之理解,对艺术技巧的会心欣赏,让诗歌成为映照自己内心、丰富生命体验的一泓清泉,当你在某个清晨或深夜,因一句诗而驻足、而感动,那便是诗歌与你,最美好的相遇。