诗歌作为人类情感与思想的凝练表达,始终在善与恶的张力中探索人性的复杂维度,从《诗经》中“民之秉彝,好是懿德”的朴素道德训诫,到但丁《神曲》里炼狱与天堂的灵魂审判,再到鲁迅“于浩歌狂热之际中寒”的清醒批判,善与恶的辩证关系始终是诗歌创作的核心母题,这种书写并非简单的道德二元对立,而是通过意象的碰撞、语言的悖论和结构的张力,揭示人性光谱中那些暧昧的过渡地带。

在古典诗歌传统中,善常与自然意象相联结,恶则多被赋予扭曲的物象特征。《诗经·小雅·巧言》以“蛇蛇硕言,出自口矣;巧言如簧,颜之厚矣”的比喻,将虚伪的恶比作吐信的毒蛇,其鳞片般的修辞在阳光下闪烁着寒光,而陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,则以菊花的孤傲与南山的厚重,构建出善的静穆美学,这种对立并非绝对,李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中,奉献的善与毁灭的恶在“成灰”的结局里达成和解,如同凤凰涅槃般完成精神的升华,现代诗歌则打破了这种物象对应,以更破碎的意象呈现善与恶的纠缠,里尔克《杜伊诺哀歌》写下“恶是善在另一种形式下的努力”,将善恶视为宇宙呼吸的两极;而鲁迅《野草》中“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”的悖论,则揭示了善言说时的自我消解——当语言试图定义善,它已沦为恶的附庸。

诗歌中的善恶书写往往通过结构上的对称与破绽实现哲学思辨,但丁《神曲》采用三行韵体的严格结构,地狱、炼狱、天堂的递进式安排,本身就是对善恶秩序的视觉化构建,然而在《地狱篇》第五歌中,保罗与弗朗切卡的爱情悲剧却在“爱推动着星辰”的神圣律令下,呈现出“罪与罚”的伦理困境:他们的恶情源于善的冲动,而永恒的惩罚是否本身就是另一种恶?这种结构性的矛盾,让诗歌成为善恶辩证的实验室,艾略特《荒原》更以碎片化结构解善恶的边界:“四月是最残忍的月份,从死去的土地里/培育出丁香,把记忆和欲望/混合在一起,用春雨/搅动迟钝的根。”这里的“残忍”与“培育”同构,“死去的土地”与“丁香”共生,善恶在语言的搅拌中失去固有形态,如同现代社会中道德判断的模糊性。

诗歌语言本身即是善与恶角力的战场,善的言说趋向于透明与澄明,如王维“空山不见人,但闻人语响”以留白构建善的纯粹性;而恶的书写则往往依赖语言的暴力特性——艾略特用“一堆破碎的意象”暗示现代精神的恶,庞德在《诗章》中混用多种语言制造理解的隔阂,恰如恶对沟通的异化,但更具颠覆性的是,诗歌常常让善的语言沦为恶的工具:法西斯时期的“抒情诗”将屠杀包装成“净化”的善,殖民者用“文明教化”的诗歌掩盖掠夺的恶,这种语言的异化,使得诗歌不得不通过自我解构来追寻本真——如策兰《死亡赋格》中“牛奶的黑色国度”,用颠覆常识的意象撕破伪善的语言面具,让沉默成为最尖锐的善恶审判。

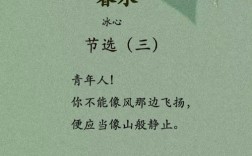

在当代语境下,诗歌的善恶书写呈现出新的面向,当技术理性将人异化为数据,当消费主义将欲望包装成幸福,诗歌成为对抗“恶之平庸”的堡垒,扎加耶夫斯基《尝试赞美这残缺的世界》写下“赞美玻璃匠人的手艺,他仍能制作/圆形的玻璃,让光得以通过/尽管光来自破碎的灯泡”,在残缺中寻找善的微光;而我国诗人于坚则通过“拒绝隐喻”的写作,剥离附着在事物上的道德光环,让“钉子”“铁皮”等工业意象裸露出存在的本真,在祛魅中重建善的根基,这种书写不再追求善恶的终极答案,而是在“在路上”的永恒追问中,守护人性中尚未被恶吞噬的火种。

善与恶在诗歌中的相遇,从来不是非此即彼的判决,而是灵魂在深渊与星光之间的舞蹈,当诗人写下“我将世界握在手中,如同握着一颗骰子”(米沃什),他已深知:每一次掷出的点数,都是人性对善恶的重新定义,诗歌的价值,正在于让这场永不终结的辩证,在语言的炼金术中获得永恒的生命力。

相关问答FAQs

Q1:为什么诗歌比其他文学形式更适合探讨善与恶的主题?

A1:诗歌的凝练性与象征性使其能超越具体道德情境,直抵善恶的本质矛盾,小说通过情节铺展善恶冲突,戏剧依赖人物对话构建对立,而诗歌则以意象的并置、语言的悖论和结构的张力,在极短的篇幅内容纳多维度的哲学思辨,如里尔克“恶是善在另一种形式下的努力”仅用一句话,便颠覆了善恶的二元对立,这种密度是其他文体难以企及的,诗歌的音乐性与多义性还能模拟善恶交织的混沌状态,如艾略特《荒原》中碎片化的语言恰如现代社会中道德判断的失序,使读者在阅读中亲历善恶的角力过程。

Q2:现代诗歌中善与恶的书写与传统诗歌相比有哪些显著变化?

A2:现代诗歌对善恶的书写呈现出从“价值判断”到“存在揭示”的转向,传统诗歌(如《诗经》但丁作品)多建立明确的善恶等级秩序,善与恶分别对应自然秩序与道德律法,具有强烈的教化功能;而现代诗歌则受存在主义思潮影响,消解了善恶的固有边界,更关注个体在荒诞处境中的道德选择,鲁迅《野草》中“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”,揭示了善在言说中的自我消解,这种悖论式书写在传统诗歌中极为罕见,现代诗歌还引入了技术、权力等新维度,如扎加耶夫斯基在《尝试赞美这残缺的世界》中,将核威胁、技术异化等现代性困境纳入善恶考量,使主题更具时代复杂性。