植物与诗歌的交织,是自然之美与人文情怀的深度共鸣,从《诗经》中的“蒹葭苍苍,白露为霜”到唐诗宋词里的“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,植物不仅是诗人笔下的意象载体,更是情感寄托、哲学思考与文化符号的源泉,这种跨越千年的联结,让诗歌成为植物生命的另一种延续,也让植物在文字中获得了永恒的灵魂。

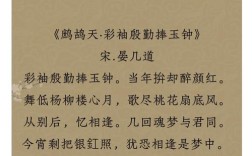

植物在诗歌中首先扮演着自然意象的化身,以独特的形态与色彩构建诗意的空间。《诗经·周南·桃夭》以“桃之夭夭,灼灼其华”描绘桃花的绚烂,新婚女子的娇艳与桃花的生机相互映衬,植物的生命力与人类的美好情感融为一体,王维的“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流”中,松树与明月、清泉共同勾勒出山林的静谧,松的挺拔不仅是自然景观,更是诗人隐逸心境的外化,而在李白的“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”中,桑树的柔枝成为思念的纽带,南北空间的阻隔因植物的生长而具象化,情感的细腻在植物的意象中流淌,植物的四季更迭——春花、夏叶、秋实、冬枯,更成为诗歌时间意识的载体,如“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”以枫叶的绚烂定格秋日的热烈,“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”则通过梅与雪的对比,展现植物在严寒中坚守的品格。

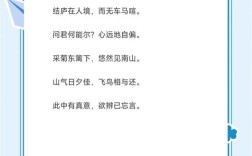

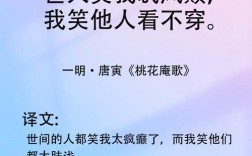

植物是情感与哲理的隐喻,诗人借植物的生命周期传递对人生的感悟,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”中的菊,是隐逸人格的象征,远离尘世的喧嚣,在菊的淡泊中找到精神家园;而“不为五斗米折腰”的决绝,更让菊成为高洁气节的代名词,周敦颐《爱莲说》虽为散文,但其“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的咏莲名句,早已融入诗歌的审美体系,莲花的纯净成为君子修身立德的哲学符号,在陆游的“零落成泥碾作尘,只有香如故”中,梅花的凋零与香气的不灭,暗喻着即使身处困境,也要坚守本心的生命态度;而郑燮“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的竹石,则以竹的坚韧书写了逆境中的不屈精神,植物的荣枯、开落、盛衰,与人生的际遇、命运的选择形成深刻呼应,让诗歌在自然描写中蕴含着超越时空的普遍哲理。

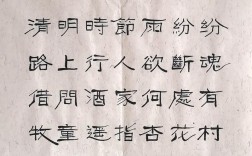

从文化层面看,植物更是民族记忆与集体情感的载体,承载着特定历史时期的文化密码,松、竹、梅被誉为“岁寒三友”,在诗歌中反复出现,成为中国人坚韧品格的文化图腾;梅、兰、竹、菊合称“四君子”,其意象系统早已融入文人的精神世界,成为人格理想的艺术表达,在边塞诗中,“杨柳”常与离别相关,“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门门”以杨柳的稀疏暗写戍边将士的孤寂,而“柳”与“留”的谐音,更让植物成为情感的密码,而在江南水乡的诗歌中,“莲”“荷”“菱”等水生植物频繁出现,“江南可采莲,莲叶何田田”的欢快场景,不仅是劳动生活的写照,更是地域文化的生动呈现,植物的意象还与节气、民俗紧密相连,如端午的艾草、中秋的桂花、重阳的菊花,这些植物在诗歌中被反复吟咏,成为连接自然与人文、个体与集体的文化纽带。

植物与诗歌的联结,还体现在语言美学的创造上,诗人通过对植物形态、色彩、气味的精准捕捉,营造出丰富的感官体验,王安石“春风又绿江南岸”中的“绿”字,最初曾用“到”“过”“入”等字,最终以“绿”定稿,不仅写出了春天草木萌发的动态,更让抽象的季节变化转化为可视的色彩意象,成为炼字的典范,而在李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”中,梧桐的落叶与细雨的淅沥共同烘托出愁绪的绵长,植物的意象与声音、情感交织,形成多层次的审美空间,诗歌中的植物命名往往蕴含着古人对自然的细致观察,“芣苢”(车前草)“卷耳”“蒺藜”等植物名称在《诗经》中的出现,不仅记录了古代的植物种类,更让诗歌成为研究古代自然生态与文化记忆的重要文本。

相关问答FAQs

Q1:为什么中国古代诗人偏爱以植物入诗?

A1:中国古代诗人偏爱以植物入诗,主要原因有三:一是植物与人类生活密切相关,是日常经验的重要组成部分,易于引发共鸣;二是植物具有丰富的自然属性(形态、色彩、生长周期等),能够为诗歌提供多样的意象载体,表达复杂情感;三是植物在中国传统文化中被赋予人格化象征(如梅兰竹菊的君子品格),契合文人“托物言志”的审美传统,使诗歌在自然描写中蕴含深刻的文化内涵与哲学思考。

Q2:不同诗歌流派中的植物意象有何差异?

A2:不同诗歌流派的植物意象呈现出鲜明差异:山水田园诗派(如陶渊明、王维)中的植物多体现隐逸情怀,如菊、松、竹、柳,强调与自然的和谐共处;边塞诗派(如王昌龄、岑参)中的植物常与离别、孤寂相关,如杨柳、关草,暗写戍边生活的艰辛;婉约词派(如李清照、柳永)中的植物多柔美细腻,如梧桐、芭蕉、荷花,烘托愁绪与闺怨;而豪放词派(如苏轼、辛弃疾)中的植物则气势恢宏,如“大江东去”的“乱石”,“我见青山多妩媚”的“青山”,展现开阔的胸襟与豪迈的气概。