亲情是人类情感中最原始也最持久的一种纽带,它如同一棵大树的根系,无声地为生命提供养分,无论我们走多远,都能感受到来自它的牵引与温暖,在文学的长河中,诗歌始终是表达亲情最凝练也最动人的载体,诗人们用简约的文字编织出亲情的万千面貌,让我们在字里行间触摸到那些无法言说的爱与牵挂。

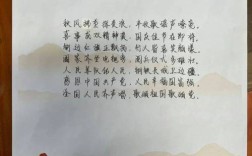

亲情的诗歌往往从最细微处落笔,以日常生活的片段为切入点,却能在平凡中见深情,孟郊的《游子吟》之所以成为千古绝唱,正是因为它捕捉了母亲临行前“临行密密缝,意恐迟迟归”的细节,一针一线,缝制的不仅是衣衫,更是母亲对游子绵长的担忧与祝福,这种担忧并非惊天动地,而是融入在“慈母手中线”的平凡动作里,却让每个离家的人都能从中看到自己母亲的影子,同样,冰心的《纸船》通过叠纸船、抛纸船的小事,将对母亲的思念寄托在漂泊的小船上,“有的被海浪打湿,沾在船头上”,这种含蓄的表达反而比直白的呼喊更具穿透力,让读者感受到思念的重量与无奈。

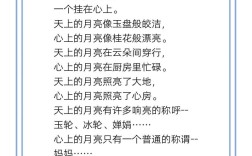

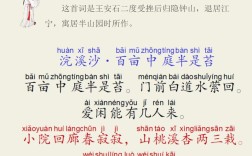

诗歌中的亲情常常与时间、距离交织,展现出爱的坚韧与永恒,杜甫在《月夜》中写道“遥怜小儿女,未解忆长安”,明明是自己被困长安,思念远方的妻儿,却从对方的视角着笔,想象儿女年幼不懂得思念父亲,而妻子却一定在月夜下感伤,这种“双向思念”的写法,让亲情的张力更加饱满,也让分离的痛苦与爱的执着形成强烈对比,而在现代诗人余光中的《乡愁》中,亲情与乡愁融为一体,“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头”,邮票、船票、坟墓、海峡,这些意象串联起人生的不同阶段,而“母亲”始终是乡愁的起点与归宿,诗歌将亲情置于宏大的时空背景下,让我们看到个体生命中最珍贵的情感如何抵御岁月的流逝与空间的阻隔。

亲情的诗歌还常常包含着对生命轮回的思考,展现代际之间的传承与羁绊,纪伯伦在《论孩子》中写道“你们的孩子,都不是你们的孩子,乃是生命为自己所渴望的儿女”,这种充满哲思的表达,将亲子关系从“占有”升华为“陪伴”,父母是“弓”,孩子是“弦”,弓将箭射向远方,却无法决定箭的落点,而在艾青的《大堰河——我的保姆》中,诗人通过对乳母大堰河的回忆,展现了底层女性的伟大与无私,“你用你厚大的手掌把我抱在怀里,抚摸我”,这种超越血缘的亲情,让诗歌的主题更加广阔,也让读者思考亲情的本质——它不仅是血脉的延续,更是灵魂的相互滋养,当诗人写下“大堰河,今天我看到雪使我想起了你”,雪与乳母的形象重叠,寒冷与温暖对比,让这份亲情的记忆更加刻骨铭心。

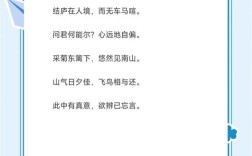

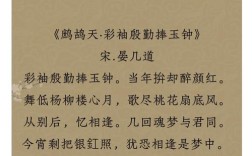

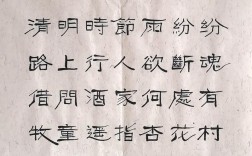

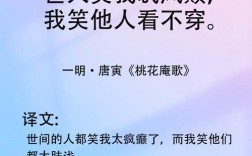

从古至今,亲情的诗歌在形式与内容上不断演变,但对爱的表达始终如一,古代诗歌多以五言、七言为载体,语言凝练,意象典雅,如王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,寥寥数字便道尽了游子的孤独与对亲人的眷恋;而现代诗歌则更自由,语言更贴近生活,如舒婷的《致橡树》,以木棉与橡树的对话,表达了一种平等而独立的亲情观,“我们分担寒潮、风雷、霹雳,我们共享雾霭、流岚、虹霓”,这种亲情不再是依附与依赖,而是相互扶持、共同成长,无论是古典还是现代,诗歌始终是亲情的镜像,它照见了父母之爱的无私、子女之感恩的深沉,以及兄弟姐妹间的手足情深。

诗歌中的亲情之所以动人,还在于它总能触及人类共通的情感体验,当我们读到“谁言寸草心,报得三春晖”时,会想起母亲为自己操劳的日夜;当我们读到“临行复复缝,意恐迟迟归”时,会想起离家时父母不舍的眼神,这些诗句超越了时代与文化的界限,成为全人类共同的情感密码,在快节奏的现代社会,人们或许少了用诗歌表达亲情的习惯,但那些经典的诗句依然能让我们在某个瞬间停下脚步,重新审视身边的爱——或许是一通电话里的叮咛,或许是一桌热腾腾的饭菜,或许只是一个温暖的拥抱,这些都是亲情在生活中的具体体现,也是诗歌灵感的永恒源泉。

亲情的诗歌,是情感的容器,也是记忆的载体,它让我们在文字中重温那些被忽略的温暖瞬间,也让我们在离别与重逢中更深刻地理解爱的意义,正如泰戈尔所说“天空不曾留下鸟的痕迹,但我已飞过”,亲情或许不会留下惊天动地的痕迹,却在我们生命的每一个角落留下温暖的印记,而诗歌,正是这些印记最忠实的记录者。

相关问答FAQs:

问:为什么亲情的诗歌更容易引起读者的共鸣?

答:亲情的诗歌之所以容易引起共鸣,首先是因为它触及了人类最基本、最普遍的情感需求,亲情是每个人生命中最早接触的情感,父母之爱、手足之情等体验具有跨文化、跨时代的共性,无论读者身处何种环境,都能在诗歌中找到相似的情感记忆,诗歌往往通过具体的生活细节(如缝衣、送别、家常对话等)来表现亲情,这些细节真实可感,容易让读者联想到自身经历,从而产生情感上的代入感,诗歌语言的凝练与意象的丰富,能够在短时间内唤起强烈的情感冲击,让读者在简洁的文字中感受到复杂的情感层次,这种“以少胜多”的表达方式,使得亲情的诗歌具有超越时空的感染力。

问:不同文化背景下的亲情诗歌有哪些共同点和差异?

答:不同文化背景下的亲情诗歌在共同点上,都强调亲情的无私、温暖与永恒,普遍关注父母与子女之间的情感纽带,以及对家庭、团聚的重视,中国的“慈母手中线”与西方的“母亲是避风的港湾”等意象,都体现了母亲之爱的伟大,差异方面,东方文化(如中国、日本)的亲情诗歌更注重含蓄内敛的表达,常通过自然意象(如月亮、春草、流水)来寄托情感,强调“孝道”与“感恩”,如《游子吟》中“报得三春晖”便是对母爱的感恩;而西方文化(如欧美)的亲情诗歌则更倾向于直接抒情,常使用宗教意象(如上帝、天堂)或个人化的比喻(如“父母是孩子的守护神”),更强调个体的情感体验与独立人格,如纪伯伦的《论孩子》便突出了父母与子女之间的平等关系,东方诗歌中的亲情往往与家族、伦理紧密相连,而西方诗歌则更侧重个人情感的表达与探索。