雷平阳的诗歌以其独特的地域文化书写和深刻的人文关怀,成为中国当代诗坛的重要代表,他的作品扎根于云南大地,将个人生命体验与乡土记忆紧密结合,以冷峻而克制的笔触,展现了现代性冲击下传统乡村的生存图景与精神困境,以下从诗歌主题、艺术特色、语言风格三个维度,对雷平阳的诗歌进行具体赏析。

在主题表达上,雷平阳的诗歌始终围绕“乡土”与“个体”的辩证关系展开,他笔下的云南并非纯粹的田园牧歌,而是充满了复杂的历史褶皱与现实矛盾,他深情书写滇地风物,如《杀狗的过程》中对高原生活的细致描摹,将狗的死亡仪式化,在残酷的日常中透露出原始的生命力;他直面乡村的凋敝与异化,《在春天》中“草木在生长,一些人正在死去”的对比,揭示了现代化进程中传统价值的崩塌,雷平阳的乡土书写不是怀旧的挽歌,而是带着批判性的审视,他关注个体在时代洪流中的命运,尤其是边缘人物的生存状态,《父亲》一诗中,“他一生都在搬运石头,砌墙、盖房、修路”,通过重复的劳动意象,塑造了中国农民沉默坚韧的精神肖像,同时暗含对命运循环的悲悯。

艺术特色方面,雷平阳擅长运用“在场性”的叙事策略,使诗歌具有强烈的纪实感,他常以第一人称视角介入,将亲历经验转化为诗歌素材,如《澜沧江在云南兰坪县境内的三十三条支流》中,诗人逐一列举支流名称,这种近乎地理志的写法,打破了诗歌的虚构边界,让地域经验获得了本体论意义,他注重意象的象征性与多义性,雪山、经幡、马帮、火塘等滇地符号,既承载着具体的文化内涵,又超越了地域限制,成为人类共同的精神隐喻,在结构上,雷平阳的诗歌多采用“散点透视”的方式,避免线性叙事的连贯性,而是通过意象的并置与跳跃,形成“蒙太奇”式的效果,如《祭父帖》中,将祭祀场景、童年记忆、现实碎片交织在一起,营造出时空交错的立体感。

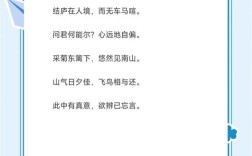

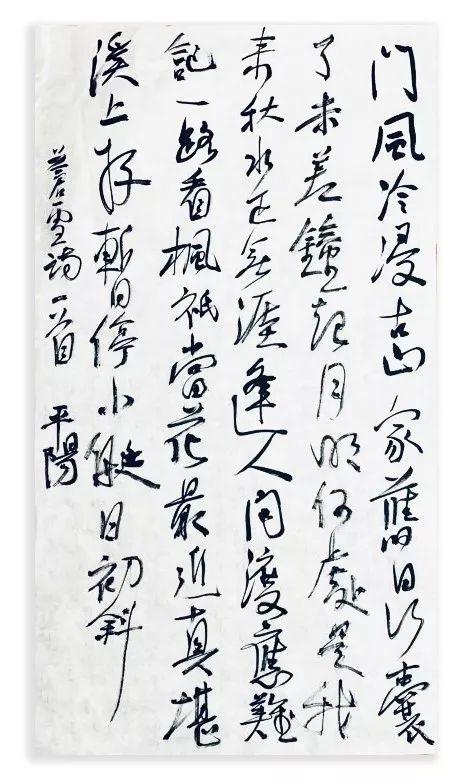

语言风格上,雷平阳追求“以俗为雅”的审美境界,他大量吸纳方言、俚语甚至民间歌谣的元素,使诗歌语言充满泥土的质感,在《基诺山》中,“树叶做被,露水当枕”这样的口语化表达,既保留了民间文学的朴素,又通过陌生化的处理赋予其诗意,他的语言克制而精准,避免直白的抒情,而是通过细节的白描传递情感,如《秋风辞》中“蚂蚁驮着米粒,穿过草茎”,看似客观的叙述,却暗含对微小生命的敬畏,雷平阳注重音韵的节奏感,他的诗歌虽不严格遵循格律,但通过长短句的交错、语气的顿挫,形成内在的音乐性,如《金沙江》中“江水向东,向西,向南,向北”的回环句式,模拟了江水的流动轨迹,增强了诗歌的动态美。

雷平阳的诗歌之所以具有持久的艺术魅力,在于他成功构建了“地方性”与“普遍性”的对话机制,他的云南不是封闭的地理空间,而是人类精神世界的缩影;他笔下的个体命运,折射出整个时代的集体经验,在全球化语境下,他的写作提醒我们:真正的文学扎根于具体的生存土壤,只有对地方文化进行深度开掘,才能触及人类共通的情感与思考。

以下为相关问答FAQs:

Q1:雷平阳的诗歌为何常被称为“地方性写作”?这种写作有何意义?

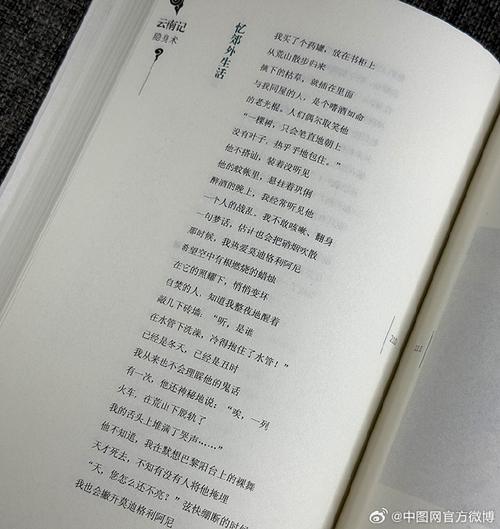

A1:雷平阳的诗歌被称为“地方性写作”,是因为他始终以云南为地理坐标,将滇地的风物、民俗、历史作为核心书写对象,如《滇西记》《云南记》等作品,充满了鲜明的地域文化标识,这种写作的意义在于:它对抗了全球化时代的文化同质化,通过挖掘地方独特的文化基因,保存了濒临消失的民间记忆;地方性经验并非孤立的,雷平阳通过将个体生命体验与地域文化深度绑定,使“云南”成为探讨人类普遍生存困境的象征性空间,实现了“小地方”与“大世界”的连接。

Q2:雷平阳诗歌中的“乡土”意象与现代性反思有何关联?

A2:雷平阳诗歌中的“乡土”意象始终与现代性反思紧密相连,他笔下的乡土并非理想化的田园,而是现代性冲击下的“伤痕之地”:传统农耕文明在城市化进程中逐渐瓦解,如《在故乡》中“老房子空着,长满了草”;民间信仰在物质主义面前式微,如《寺庙》中“香火冷清,只有风在诵经”,这些意象既是对乡土现实的忠实记录,也是对现代性弊病的批判,雷平阳通过乡土的“失落”,反思现代性对人与自然、传统与现代关系的割裂,呼唤一种更具人文关怀的发展路径,其诗歌因此超越了地域局限,具备了深刻的时代意义。