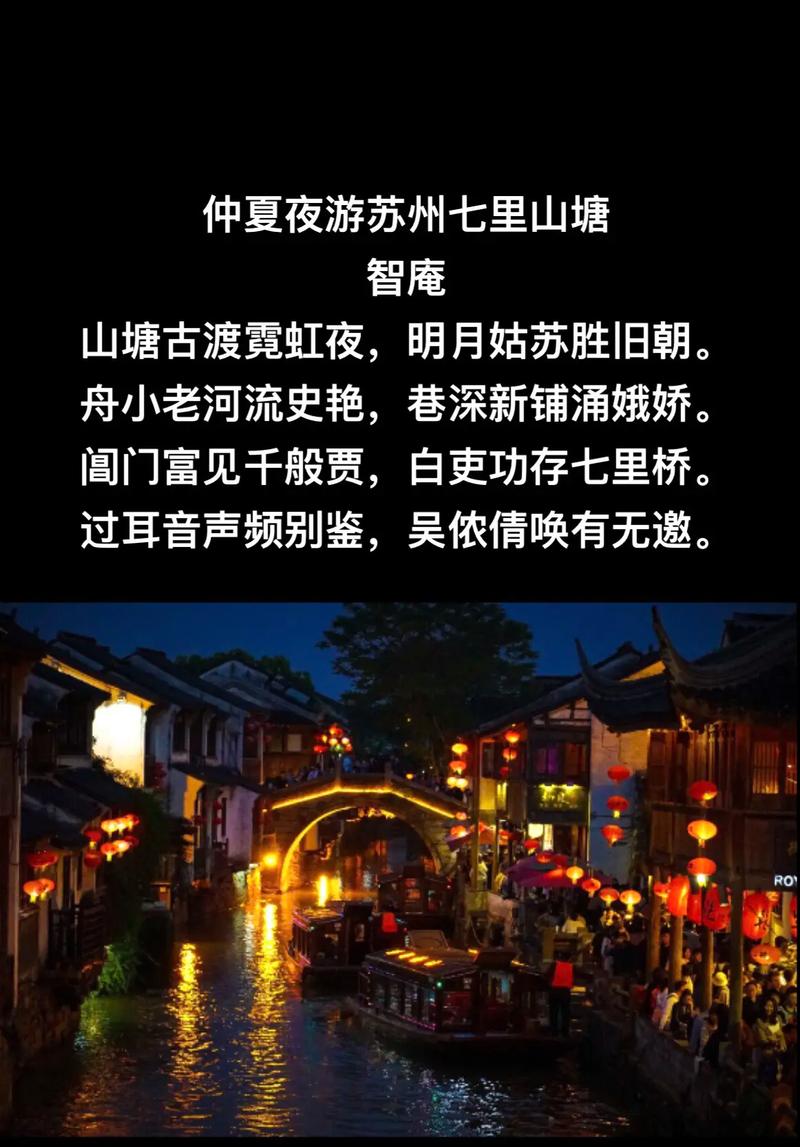

苏州,这座被水光浸润千年的古城,在时光的冲刷下逐渐褪去了青砖黛瓦的旧影,却在现代诗的字里行间里,以另一种方式延续着它的呼吸与心跳,当古典的园林、石桥、流水与现代生活的喧嚣、孤独、渴望相遇,苏州便不再是单纯的地理坐标,而成为了一个充满张力的诗意符号——它既承载着“君到姑苏见,人家尽枕河”的历史记忆,也交织着“我在这里,却又不在这里”的现代性迷思,现代诗人们用断裂的意象、私密的隐喻、流动的节奏,试图捕捉这座古城在现代化浪潮中的真实面貌:那是一种古典与现代的撕扯,一种记忆与遗忘的博弈,一种在钢筋水泥中寻找精神家园的永恒追问。

水:从“枕河”到“镜像”的意象流变

在古典诗歌中,苏州的水是“绿浪东西南北水,红阑三百九十桥”的具象存在,是生活场景的天然载体;而在现代诗里,水逐渐从“可居可游”的物理空间,升华为一种“映照自我”的精神镜像,诗人杨炼在《苏州河》中写道:“水波里浮动着倒影,/比真实的街道更清晰——/那些被磨损的台阶,/那些被遗忘的船桨,/都在这里找到了新的名字。”这里的“水”不再是流动的风景,而是一个时间的容器,它收纳了旧日的痕迹,也折射出当代人的精神困境:当“真实的街道”被现代化改造得面目全非,唯有水中的“倒影”还保留着模糊的记忆,成为连接过去与现在的脆弱纽带。

诗人宋琳的《苏州:午后》则将水的意象推向更私密的维度:“雨水在窗玻璃上爬行,/像一群迷路的蚕宝宝,/它们啃食着阳光的碎屑,/也啃食着我未写完的诗句。”雨水在这里不再是滋养万物的甘霖,而是孤独的化身——它“迷路”于现代都市的钢筋网格,与“未写完的诗句”一样,成为无法抵达终点的悬置状态,苏州的古典园林讲究“虽由人作,宛自天开”,但现代诗中的水却常常呈现出“被规训”的形态:公园里的人工湖、小区旁的景观河,它们被精心设计成“自然的复制品”,却失去了自然的野性与流动感,诗人于坚在《苏州记》中讽刺道:“水被装进玻璃的鱼缸里,/鱼在水泥的河道里游弋,/而我们,站在岸上,/假装自己还在枕河而居。”这种“假装”背后,是现代人面对自然异化时的无奈与自欺——当水失去了自由,人对“诗意栖居”的想象也成了一场空洞的仪式。

园林:从“可游可赏”到“精神迷宫”的叙事转向

苏州园林是古典美学的集大成者,它以“移步换景”“壶中天地”的造园理念,构建了一个微缩的理想世界,但在现代诗中,园林不再是可供人漫步游览的审美对象,而成了一个充满隐喻的“精神迷宫”——它既是逃避现实的庇护所,也是囚禁灵魂的围城,诗人翟永明在《园林记》中写道:“太湖石上爬满青苔,/像时间的皱纹,/而那条九曲桥,/弯弯绕绕,/始终走不到尽头。”这里的“九曲桥”不再是园林中的趣味设计,而是现代人精神困境的象征:我们试图在复杂的生活中寻找出路,却只能在无尽的弯绕中重复原地打转的宿命。

诗人西川的《在苏州》则揭示了园林的“双重性”:它既是“收藏了春花秋月的博物馆”,也是“遮蔽了真实世界的屏风”。“透过漏窗,/你看到的是另一扇漏窗,/再往后,/还是漏窗——/真实的风景,/永远被隔在墙外。”园林的“漏窗”“月洞门”等造景元素,在现代诗中成了“遮蔽”与“过滤”的隐喻:它让人沉浸在精心营造的“美感”中,却与真实的生活渐行渐远,这种“隔”的状态,恰如现代都市人的生活——我们用手机屏幕、社交网络、消费主义构建起一个个“数字园林”,却在其中逐渐迷失了对真实世界的感知能力,诗人陈先发在《苏州辞》中写道:“我们坐在亭子里,/喝一杯碧螺春,/看池中的锦鲤游来游去,/却不知道,/自己早已成了别人池中的锦鲤。”园林的“静”与“美”,最终变成了麻痹精神的麻醉剂,让人在“与世隔绝”的假象中,沦为被规训的“观赏鱼”。

日常:从“烟火气”到“存在之轻”的现代性书写

如果说古典诗歌中的苏州是“杏花春雨江南”的文人想象,那么现代诗中的苏州,则更多地呈现为“市井烟火”与“存在之轻”的交织,诗人侯马在《苏州生活》中写道:“清晨的豆浆摊前,/阿姨用方言喊着‘热粥嘞’,/蒸笼里的热气模糊了她的脸,/却模糊不了那句‘再来一碗’的熟稔。”这里的“豆浆摊”“方言”“熟稔”,是苏州日常生活的底色,它带着粗粝的温度,抵抗着现代生活的标准化与冷漠化,这种“烟火气”在现代诗中并非怀旧的对象,而是“存在”的证明——当我们在重复的日常中感受到“活着”的真实,便是对抗虚无的最好方式。

但现代诗中的日常书写,也常常伴随着“存在之轻”的虚无感,诗人蓝蓝在《苏州的雨》中写道:“雨打在青石板上,/声音像碎掉的瓷片,/而行人撑着伞,/匆匆走过,/没人知道,/下一站要去哪里。”雨声“碎掉”的意象,暗示了日常生活的脆弱性——那些看似稳定的“豆浆摊”“青石板”,随时可能被现代化的拆迁、商业化的改造所摧毁,而“行人匆匆走过”的场景,则揭示了现代人的精神漂泊:我们被裹挟在时间的洪流中,却找不到可以停靠的“下一站”,诗人张执浩在《苏州印象》中写道:“这里的每一条巷子,/都像一本被翻旧的书,/书页泛黄,/字迹模糊,/而我们,/是那些没有署名的读者。”巷子作为日常生活的空间载体,在现代诗中成了“历史”与“个体”的交汇点——它承载着集体的记忆,却无法为个体的存在提供确切的答案,我们只能在“泛黄的书页”中,寻找属于自己的“未署名”的意义。

断裂与重构:古典与现代的诗性对话

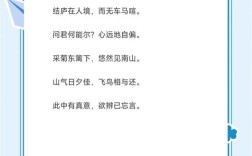

苏州的现代诗,始终贯穿着“断裂”与“重构”的双重主题,古典的意象(水、园林、巷子)在现代诗中发生了意义的断裂,但这种断裂并非简单的“否定”,而是“重构”的开始——诗人用现代性的眼光重新审视传统,在破碎的意象中寻找新的诗意可能,诗人欧阳江河在《苏州:虚拟的园林》中写道:“我们用代码复制了园林的亭台楼阁,/用像素还原了池中的锦鲤,/但那些被数字化的光影里,/再也找不到‘采菊东篱下’的悠然。”这里的“复制”与“还原”,是对古典美学在现代社会的“数字化重构”,但诗人清醒地认识到,这种重构只是“虚拟”的——它失去了古典文化中“天人合一”的精神内核,沦为一种没有灵魂的“技术表演”。

但诗人并未因此陷入绝望,相反,他们在“断裂”中看到了“重构”的希望,诗人多多在《苏州:新与旧》中写道:“旧城墙的砖缝里,/长出了新的野草,/它们比任何人工草坪都绿,/都比任何诗歌都自由。”旧城墙是历史的“断裂带”,而新野草则是生命的“重构者”——它们不需要依附于“古典美学”的框架,只凭本能生长,便展现了最原始的诗意,这种“野草”式的诗意,正是现代诗对古典美学的超越:它不再追求“完美”“和谐”的古典理想,而是拥抱“不完美”“不和谐”的现代真实,在断裂与碎片中,寻找属于这个时代的“自由”与“活力”。

相关问答FAQs

Q1:苏州现代诗中的“古典意象”与古典诗歌中的“古典意象”有何本质区别?

A:苏州现代诗中的“古典意象”与古典诗歌中的“古典意象”在功能与意义上存在本质区别,古典诗歌中的古典意象(如水、园林、明月)是“集体审美”的载体,它们被赋予固定的文化内涵(如“水”象征柔美、“园林”象征隐逸),诗人通过这些意象传递的是共通的情感与价值观;而现代诗中的古典意象则是个体化、私人化的符号,它们的意义被现代性经验所“解构”与“重构”——水”不再是柔美的象征,而是成为映照精神困境的“镜像”;“园林”不再是隐逸的场所,而是变成囚禁灵魂的“迷宫”,这种转变反映了从“集体审美”到“个体表达”的诗学转向,也体现了现代诗人在传统与现代之间的张力中寻找个人话语的努力。

Q2:为什么说苏州现代诗中的“断裂感”是时代精神的真实写照?

A:苏州现代诗中的“断裂感”源于现代化进程对传统生活方式与精神世界的冲击,而这种断裂感恰恰是时代精神的真实写照,具体而言,这种“断裂感”体现在三个层面:一是物理空间的断裂——古城的拆迁与改造使得“枕河而居”的生活场景消失,取而代之的是高楼大厦与水泥森林;二是文化记忆的断裂——随着老一辈人的离去,方言、手工艺、民俗等非物质文化遗产逐渐失传,集体记忆面临断层的风险;三是精神世界的断裂——现代都市人在快节奏的生活中感到孤独与虚无,传统的“家”“故乡”等精神坐标逐渐失效,新的价值体系尚未建立,苏州现代诗通过捕捉这种“断裂感”,不仅记录了城市变迁的历史,更揭示了现代人在传统与现代、个体与集体、物质与精神之间的生存困境,这种困境正是当代中国社会转型期的缩影。