顾城的诗歌《等》以其极简的语言和深邃的意境,成为朦胧诗派中极具代表性的作品,全诗仅三行:“我在等我的哥/他在山的那边/太阳落山了”,却通过重复、意象留白和情感递进,构建了一个充满等待、孤独与永恒意味的审美空间,诗歌的张力并非来自情节的复杂,而是源于对“等待”这一行为本身的哲学化探讨——它既是具体情境中的情感投射,也是人类普遍生存状态的隐喻。

从语言形式看,《等》采用了民歌式的复沓结构。“我在等我的哥”作为核心句式重复出现,强化了等待的执着性与时间感,这种重复并非简单的语言循环,而是通过“等”这一动作的持续,将瞬间的情感凝固为一种永恒的姿态,第二行“他在山的那边”引入空间阻隔,“山”成为不可逾越的象征,既暗示了距离的遥远,也暗喻了沟通的障碍,第三行“太阳落山了”则以自然意象的流转,反衬出等待者静止的时间体验——当外在世界发生变化时,等待者的内心却陷入停滞,这种对比凸显了孤独的深度。

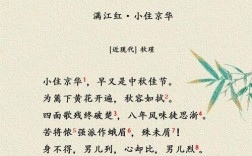

诗歌的意象选择极具匠心。“哥”这一称呼带有民间口语的质朴,却承载着超越亲情的情感重量,它可以是爱人、亲人,也可以是理想、信念等抽象对象的化身,而“山”与“太阳”的组合,则构成了中国古典诗歌中常见的“山水”意象的现代变体:山是永恒的、沉默的,象征着距离与隔阂;太阳的落山则代表着时间的流逝与希望的隐没,两者叠加,形成了一种“人在此处,彼在彼方,时间无情”的悲凉意境,顾城并未直接描绘等待者的心理活动,而是通过外部意象的并置,让读者在空白处感受其内心的焦灼与坚守。

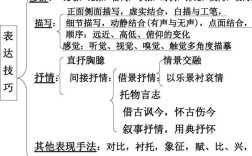

在情感表达上,《等》呈现出朦胧诗特有的“冷抒情”特质,诗人没有使用浓烈的词汇渲染悲伤,而是以克制的笔触勾勒出等待的轮廓,这种克制反而让情感更具穿透力——当“太阳落山了”时,等待的结局并未揭晓,但落日的余晖已经为等待镀上了一层悲壮的色彩,读者不禁追问:哥是否会回来?等待的意义何在?诗歌的开放性结尾,恰恰将个人的等待升华为对人类生存困境的叩问:我们是否都在等待某个永远不会到来的人,或永远不会实现的理想?

从哲学层面解读,《等》触及了存在主义的核心命题,等待者的存在状态,正如同萨特所言“被抛入世界”的个体——在未知的命运中,通过“等待”这一行为确认自身的存在价值,诗歌中的“山”象征着世界的荒诞与不可知,而“等”则是对抗荒诞的方式,即便知道希望渺茫,等待者依然选择坚守,这种姿态本身就是对意义的创造,顾城以孩童般纯净的语言,包裹着对生命本质的深刻思考:等待或许没有结果,但等待的过程本身,已经赋予了生命以重量。

《等》的创作背景也值得玩味,顾城作为朦胧诗派的代表诗人,其作品常以孩童视角审视成人世界,在纯真与复杂的张力中探寻诗意。《等》中的“哥”与“山”,或许与他童年的经历或对理想世界的向往有关,但诗歌的魅力恰恰在于其超越个人经验的普遍性,每个读者都能在“等待”中找到自己的影子——等待爱情、等待理解、等待一个更好的未来,这种共鸣让《等》超越了时代,成为一首关于人类共同情感的寓言。

相关问答FAQs

问:顾城的《等》为何仅用三行就能营造出如此深远的意境?

答:顾城在《等》中运用了“以少胜多”的艺术手法,三行诗看似简单,实则通过意象的高度凝练(如“山”“太阳”)、结构的复沓强化(重复“等”的动作)以及结尾的开放式留白(“太阳落山了”后的未言之意),构建了丰富的想象空间,诗人没有直接抒情,而是让意象与意象之间产生对话,读者在填补空白的过程中,自然感受到等待的孤独、时间的流逝与希望的渺茫,从而实现“言有尽而意无穷”的效果。

问:《等》中的“哥”是否可以理解为具体的某个人,还是具有象征意义?

答:诗歌中的“哥”具有双重属性,从表层看,它可能指向一个具体的人,如亲人或爱人,使诗歌具有叙事性;但从深层解读,“哥”更是一个象征符号,它可以是理想、信念、精神家园等抽象概念的化身,顾城朦胧诗的特点在于“具体中的抽象”,通过“哥”这一贴近生活的形象,引发读者对生命中“等待之物”的普遍思考——我们等待的或许从来不是某个人,而是某种能填补生命空缺的意义。“哥”的象征意义远大于其具体指代。