探寻诗词之美

诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千年的智慧与情感,无论是古典诗词还是现代诗歌,朗诵都能让文字焕发生命力,了解诗歌的出处、作者、创作背景及朗诵技巧,不仅能提升欣赏水平,也能让朗诵更具感染力。

诗歌的出处与作者

中国诗歌历史悠久,从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,再到现代新诗,每一首作品都凝聚着作者的心血。

-

古典诗词

- 《诗经》是中国最早的诗歌总集,收录西周至春秋时期的民歌、颂歌,如《关雎》《蒹葭》,语言质朴,情感真挚。

- 李白、杜甫、苏轼等诗人作品广为流传,李白的《静夜思》朗朗上口,杜甫的《春望》沉郁顿挫,苏轼的《水调歌头》豪放洒脱。

-

现代诗歌

徐志摩的《再别康桥》轻盈优美,戴望舒的《雨巷》朦胧婉约,海子的《面朝大海,春暖花开》充满理想主义色彩。

了解作者的生平与风格,能更准确地把握诗歌的情感基调。

创作背景与情感表达

诗歌往往与时代背景、个人经历紧密相连,朗诵时,理解创作背景能帮助诠释深层情感。

-

时代背景的影响

- 杜甫的诗歌多反映安史之乱的动荡,如《石壕吏》描写战乱中百姓的苦难,朗诵时应体现悲愤之情。

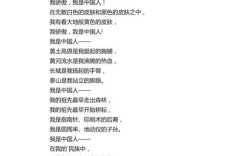

- 现代诗人艾青的《我爱这土地》表达了对祖国的深沉热爱,朗诵时需融入坚定与深情。

-

个人情感的投射

- 李清照的《声声慢》写于丈夫去世后,字字含愁,朗诵时语调应低沉缓慢。

- 顾城的《一代人》短短两句“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,凝练而深刻,朗诵时需突出哲理性。

朗诵技巧与表现手法

朗诵不仅是读诗,更是用声音传递情感,掌握技巧能让诗歌更具感染力。

-

节奏与停顿

- 古典诗词讲究平仄格律,如五言诗“二三”停顿,七言诗“二二三”停顿,朗诵时注意韵律,避免拖沓。

- 现代诗歌节奏自由,但仍有内在韵律,如徐志摩的《偶然》,“我是天空里的一片云”,语调应轻盈飘逸。

-

语气与情感

- 激昂的诗歌,如岳飞的《满江红》,需铿锵有力;婉约的诗词,如柳永的《雨霖铃》,应柔和缠绵。

- 适当运用重音、拖音、气声等技巧,增强表现力,例如朗诵“举头望明月”时,“望”字可稍作延长,体现凝视的动作。

-

肢体与表情配合

- 朗诵时眼神、手势要与内容呼应,如朗诵“大江东去”时,手臂可自然展开,表现壮阔意境。

- 面部表情随情感变化,喜悦时嘴角微扬,哀伤时眉头轻蹙。

诗歌的现代应用

诗歌不仅是文学艺术,也可融入日常生活,提升文化修养。

-

教育中的诗歌朗诵

学校常举办朗诵比赛,帮助学生理解传统文化,选择适合学生年龄的诗歌,如《春晓》《游子吟》,易于理解且朗朗上口。

-

社交与文化活动

在茶会、读书会中朗诵诗歌,能营造优雅氛围,如王维的《山居秋暝》适合宁静的场合,李白的《将进酒》适合欢聚时刻。

-

个人修养与心灵疗愈

独自朗诵诗歌能舒缓情绪,苏轼的《定风波》“莫听穿林打叶声”传递豁达,适合逆境时自勉。

诗歌朗诵是一门艺术,需要不断练习与感悟,无论是登台表演还是自娱自乐,只要用心体会,就能让诗词之美流淌于心。