现代诗歌鉴赏的方法

诗歌是语言的艺术,而现代诗歌以其自由的形式、丰富的意象和深刻的情感表达,成为文学创作的重要分支,鉴赏现代诗歌,不仅需要理解文字表面的含义,更要深入体会其内在的韵律、情感与思想,掌握正确的方法,能让读者更准确地把握诗歌的精髓,感受诗人的创作意图。

了解诗歌的出处与作者

现代诗歌的创作往往与诗人的个人经历、时代背景密切相关,在鉴赏一首诗之前,了解其出处和作者的生平,有助于更深入地理解作品,海子的《面朝大海,春暖花开》写于1989年,正值诗人生命最后的阶段,诗中看似温暖的意象背后,实则隐含深刻的孤独与绝望,如果不了解海子的生平,可能只会停留在表面的美好解读。

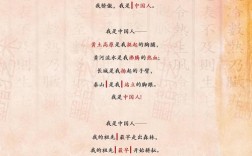

同样,北岛的《回答》创作于1976年,正值中国社会变革时期,诗中“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”一句,既是对时代的批判,也体现了诗人对真理的坚守,在阅读现代诗歌时,查阅诗人的创作背景、人生经历,甚至当时的文学流派,能帮助读者更准确地把握诗歌的情感基调。

分析诗歌的创作背景

每一首诗的诞生都有其特定的历史、文化或社会环境,现代诗歌尤其如此,许多作品是对社会现实的回应,或是对个人精神世界的探索,顾城的《一代人》只有短短两句:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”这首诗写于20世纪80年代,反映了那一代人在迷茫中仍坚持理想的精神,如果脱离时代背景,仅从字面理解,可能会忽略其深刻的社会意义。

某些诗歌的创作背景可能与诗人的个人经历直接相关,余秀华的《穿越大半个中国去睡你》因其直白的表达引起广泛讨论,但如果不了解她作为残疾女性的生活困境,可能难以真正体会诗中强烈的情感冲击,在鉴赏诗歌时,适当查阅相关历史资料或文学评论,有助于更全面地理解作品。

把握诗歌的语言与意象

现代诗歌的语言往往打破常规,采用跳跃式的表达、陌生化的词汇组合,甚至有意模糊逻辑关系,舒婷的《致橡树》以橡树和木棉的意象象征爱情中的平等关系,而非直接描述情感,这种象征手法让诗歌更具张力,但也要求读者具备一定的解读能力。

意象是诗歌的灵魂,现代诗歌尤其注重意象的运用,徐志摩的《再别康桥》中,“金柳”“青荇”“彩虹似的梦”等意象并非单纯写景,而是承载了诗人对往昔的怀念与离别的惆怅,在鉴赏时,可以尝试拆解诗歌中的核心意象,思考它们的象征意义,以及如何共同构建诗歌的整体氛围。

体会诗歌的节奏与韵律

尽管现代诗歌不再严格遵循古典诗词的格律,但节奏感仍然是其重要特征,戴望舒的《雨巷》通过重复的韵脚和舒缓的语调,营造出朦胧忧伤的意境,读者可以通过朗读感受诗歌的节奏,体会诗人如何通过语言的声音传递情感。

自由诗虽然不受固定格律限制,但仍有内在的音乐性,艾青的《我爱这土地》以短促有力的句子表达深沉的情感,而席慕容的诗则常以柔和的语调营造抒情氛围,在鉴赏时,可以关注诗句的长短变化、重复出现的词汇或句式,以及它们如何影响诗歌的整体节奏。

探索诗歌的情感与思想

诗歌的本质是情感的凝结,而现代诗歌尤其注重个人化的表达,芒克的《阳光中的向日葵》以向日葵的意象表达对自由的渴望,而西川的《在哈尔盖仰望星空》则通过星空与自然的描写,探讨生命与宇宙的关系。

在解读诗歌时,可以思考以下几个问题:

- 诗人试图表达怎样的情感?是喜悦、悲伤、愤怒,还是哲思?

- 诗歌的核心思想是什么?是否有对社会、人生或自然的独特见解?

- 诗人的表达方式是直白的,还是含蓄的?这种表达方式如何增强诗歌的感染力?

结合多种解读视角

现代诗歌的解读往往是开放的,不同读者可能从中获得不同的启示,北岛的《波兰来客》既可以理解为对逝去青春的怀念,也可以视为对时代变迁的感慨,在鉴赏时,不必拘泥于单一的解释,可以结合个人体验、文学理论甚至跨学科知识进行多角度分析。

参考专业评论家的解读也能拓宽视野,许多现代诗歌的研究论文或赏析文章会提供更深入的解析,帮助读者发现诗歌中隐藏的细节。

实践:如何撰写诗歌赏析

如果想进一步提升鉴赏能力,可以尝试撰写诗歌赏析,具体步骤如下:

- 通读全诗,初步感受其语言风格和情感基调。

- 逐句分析,解读关键词、意象和修辞手法。

- 联系背景,结合诗人经历和时代环境,探讨诗歌的深层含义。

- 总结特点,归纳诗歌的艺术特色,如语言风格、结构安排、情感表达等。

- 提出个人见解,不必追求标准答案,重要的是真诚的阅读体验。

现代诗歌的魅力在于它的多样性与开放性,每一首诗都是一扇门,通往诗人的内心世界,也通往读者的自我反思,真正读懂一首诗,不仅是理解它的文字,更是与诗人的精神对话。