探寻诗词的渊源与艺术

中国诗歌如一条绵延千年的长河,从《诗经》的质朴到唐诗的辉煌,从宋词的婉约到元曲的灵动,每一段历程都承载着文人的情感与时代的印记,诗歌不仅是语言的凝练,更是文化的结晶,本文将从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及艺术手法等角度,带您走进诗词的世界。

诗歌的渊源与经典作品

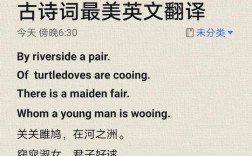

中国最早的诗歌总集《诗经》收录了西周至春秋时期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”是各地民歌,“雅”是贵族宴饮之作,“颂”则是祭祀乐歌,关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,奠定了后世诗歌的比兴传统。

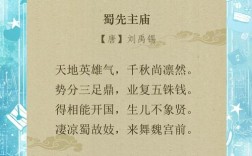

唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等大家辈出,李白的《将进酒》豪放不羁:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”杜甫的《春望》则沉郁顿挫:“国破山河在,城春草木深。”两位诗人的风格迥异,却共同构筑了唐诗的巅峰。

宋词以婉约与豪放两派并立,柳永的《雨霖铃》“执手相看泪眼,竟无语凝噎”写尽离愁,苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”则气势磅礴。

诗人的创作背景与心境

诗歌的诞生往往与时代背景和作者经历紧密相连,陶渊明因厌恶官场黑暗,归隐田园,写下“采菊东篱下,悠然见南山”;李清照历经国破家亡,词风从早期的清新转为后期的哀婉,如“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”。

杜甫的“三吏”“三别”真实反映了安史之乱中百姓的苦难,而陆游的《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”则寄托了收复失地的渴望,了解这些背景,才能深刻体会诗歌的情感内核。

诗歌的鉴赏与运用方法

-

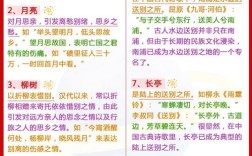

把握意象与意境

诗歌常借助意象传递情感,如“月亮”象征思乡,“杨柳”寓意离别,王维的“空山新雨后,天气晚来秋”以自然意象营造出静谧的意境。 -

分析修辞手法

比喻、拟人、夸张等手法让诗歌更具表现力,李白用“飞流直下三千尺”夸张瀑布的壮阔,李煜以“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”将抽象愁绪具象化。 -

诵读与吟咏

诗歌的韵律美需要通过朗读体会,平仄交替、押韵回环,如李清照的《声声慢》通过叠字增强节奏感:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。” -

结合历史背景

理解诗歌需联系时代,辛弃疾的“醉里挑灯看剑”抒发报国无门的悲愤,若不了解南宋的抗金背景,便难以体会其中深意。

诗歌的艺术表现手法

-

比兴寄托

《诗经》中“蒹葭苍苍,白露为霜”以秋景起兴,引出对“伊人”的追寻;李商隐的“春蚕到死丝方尽”借春蚕比喻至死不渝的爱情。 -

虚实相生

诗歌常虚实结合,如张继的《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天”是实写,而“江枫渔火对愁眠”则融入主观情绪。 -

对仗与韵律

律诗讲究对仗工整,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”中,“两个”对“一行”,“黄鹂”对“白鹭”,形成视觉与听觉的和谐。 -

含蓄与留白

中国诗歌崇尚含蓄,如贾岛的“鸟宿池边树,僧敲月下门”仅用“敲”字便传递出夜的静谧。

诗歌的现代价值

在快节奏的今天,诗歌仍能滋养心灵,读“海内存知己,天涯若比邻”,感受友情的温暖;品“长风破浪会有时”,汲取逆境中的力量,古典诗词的智慧与美感,跨越时空,依旧熠熠生辉。

诗词是中华文化的瑰宝,从《诗经》的源头到唐宋的巅峰,每一首诗都是一段历史的回响,每一位诗人都是一个时代的见证者,走进诗歌,便是走进千年文明的长廊,触摸那些永恒的情感与哲思。