智慧结晶的深度解读与应用

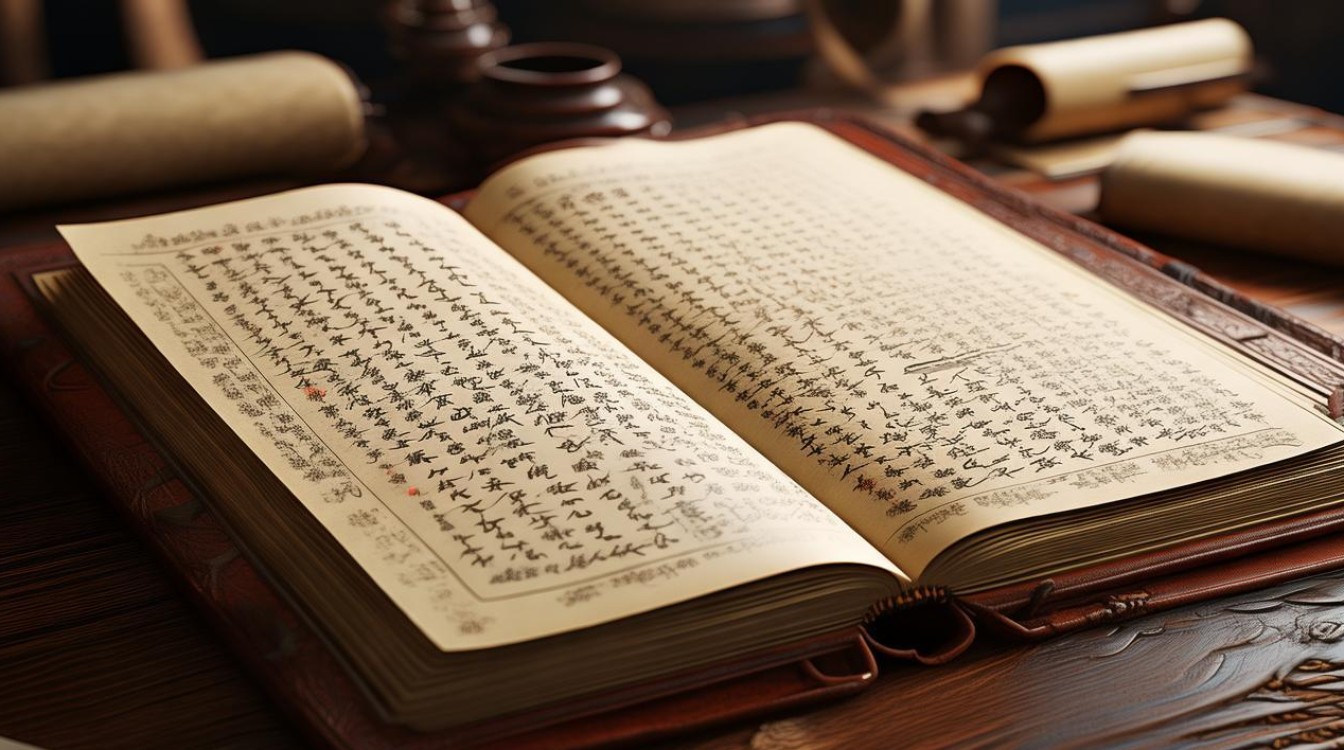

名言警句是中华文化宝库中的璀璨明珠,凝聚着先贤的智慧与人生经验,它们短小精悍,却蕴含深刻的哲理,历经千年仍能启迪人心,掌握名言警句的出处、背景与运用方法,不仅能提升个人修养,还能在写作、演讲、教育等领域发挥重要作用。

名言警句的出处与作者

古代名言多源自经典典籍,如《论语》《道德经》《孟子》《史记》等,了解其出处与作者,有助于更准确地理解其内涵。

-

《论语》中的名言

- “学而时习之,不亦说乎?”(《论语·学而》)

出自孔子,强调学习与实践相结合的重要性。 - “己所不欲,勿施于人。”(《论语·颜渊》)

体现儒家“仁”的思想,是人际交往的黄金法则。

- “学而时习之,不亦说乎?”(《论语·学而》)

-

《道德经》中的智慧

- “道可道,非常道。”(《道德经·第一章》)

老子揭示“道”的玄妙,强调超越言语的终极真理。 - “上善若水,水善利万物而不争。”(《道德经·第八章》)

以水喻德,倡导谦逊与利他精神。

- “道可道,非常道。”(《道德经·第一章》)

-

其他经典名言

- “天行健,君子以自强不息。”(《周易·乾卦》)

激励人奋发向上,体现刚健进取的精神。 - “穷则独善其身,达则兼济天下。”(《孟子·尽心上》)

孟子提出的人生境界,强调不同境遇下的责任担当。

- “天行健,君子以自强不息。”(《周易·乾卦》)

创作背景与时代意义

名言警句往往诞生于特定的历史环境,理解其背景能更深入把握其精髓。

-

社会动荡与思想迸发

春秋战国时期,百家争鸣,孔子、老子、孟子等思想家在乱世中提出治国安邦、修身养性的理念,孔子的“仁政”思想针对礼崩乐坏的社会现状,试图重建道德秩序。 -

个人经历与感悟

司马迁在《报任安书》中写下“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,源于他遭受宫刑后对生命价值的深刻思考。 -

文化传承与演变

许多名言在后世被赋予新解,如“格物致知”原为《礼记·大学》中的修身方法,朱熹将其发展为理学的重要命题。

名言警句的使用方法

正确运用名言能增强表达的说服力,但需注意方法与场合。

-

引用要精准

- 避免断章取义。“以德报怨”常被误解为宽容,实则原文是“以直报怨,以德报德”(《论语·宪问》)。

- 注明出处,增强可信度。

-

结合语境灵活运用

- 在议论文中,可用“千里之行,始于足下”(《老子》)论证积累的重要性。

- 在演讲中,引用“天下兴亡,匹夫有责”(顾炎武)激发听众责任感。

-

避免滥用与误用

- 过度堆砌名言会显得生硬,需与自身观点自然融合。

- 注意古今语义差异,如“唯女子与小人难养也”中的“女子”原指仆妾,而非泛指女性。

名言警句的现代价值

古代名言不仅是文化遗产,更对当代生活有指导意义。

-

个人成长

- “吾日三省吾身”(《论语·学而》)提醒人自我反思,提升修养。

- “不积跬步,无以至千里”(《荀子·劝学》)鼓励脚踏实地,持之以恒。

-

企业管理

- “其身正,不令而行”(《论语·子路》)强调领导者的表率作用。

- “欲速则不达”(《论语·子路》)警示盲目追求效率的弊端。

-

社会教育

- “授人以鱼,不如授人以渔”(《淮南子·说林训》)阐释教育的真谛。

- “玉不琢,不成器”(《礼记·学记》)说明培养人才需要严格锤炼。

如何系统学习名言警句

-

按主题分类记忆

- 励志类:“老骥伏枥,志在千里”(曹操《龟虽寿》)。

- 处世类:“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》)。

-

结合原文理解

通读《论语》《孟子》等原著,把握名言的完整语境。 -

实践应用

在写作、交谈中尝试引用,逐步内化为自身思维的一部分。

古代名言是穿越时空的智慧之光,正确理解与运用它们,能让现代人在浮躁社会中找到精神依托,无论是修身养性,还是处世立业,这些历经千年的箴言依然闪耀着永恒的价值。