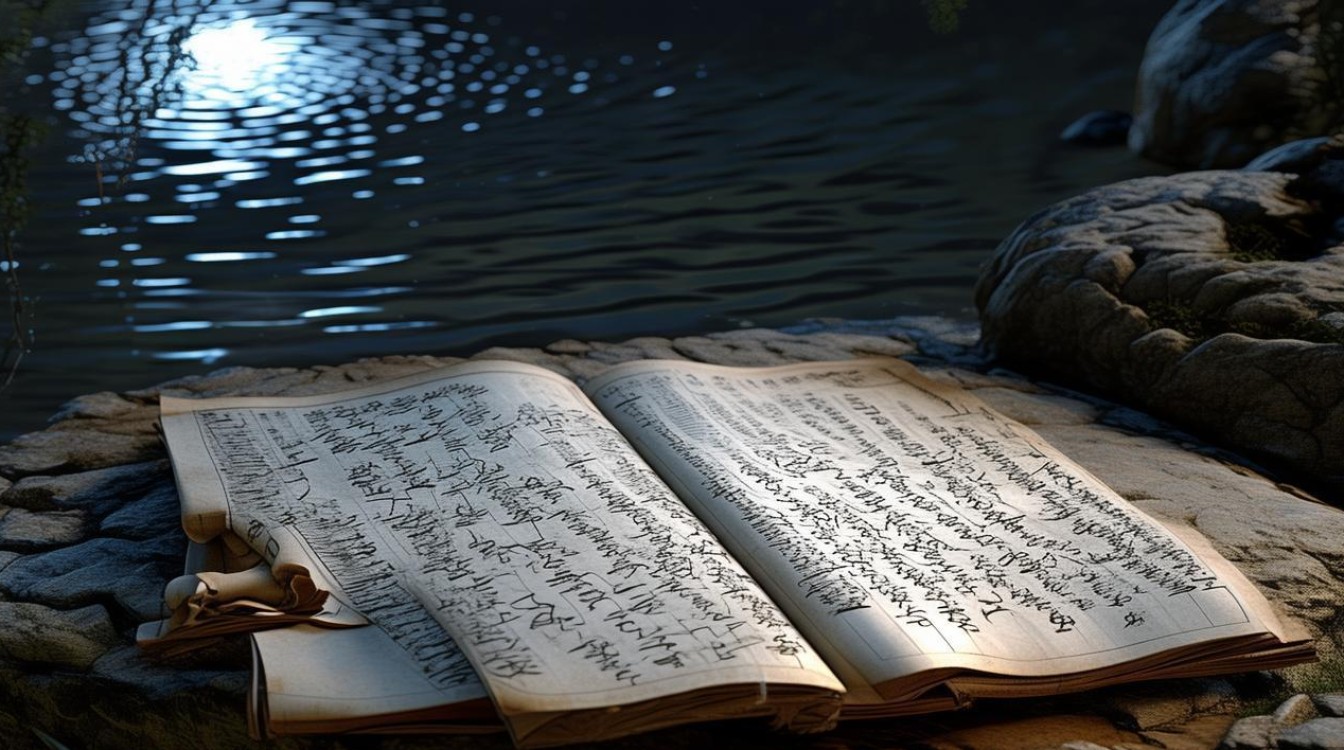

“露月”的意象特征

“露月”并不仅仅是“露水和月亮”的简单叠加,它构成了一个复合意象,具有以下核心特征:

- 时间与季节: 深秋或初秋的夜晚,露水是季节变换的标志,意味着天气转凉,夏日的繁盛已过。

- 氛围与情感:

- 清冷寂静: 夜深露重,万籁俱寂,营造出一种空灵、静谧的氛围。

- 高洁孤傲: 月光如水,露珠剔透,二者都象征着纯洁、无瑕,这种意象常常用来比喻君子或高洁之士的品格。

- 凄美与感伤: 露水易干,月光虽美却遥不可及,这背后往往隐藏着时光流逝、人生短暂、孤独思乡的感伤之情。

- 感官体验:

- 视觉: 皎洁的月光洒满大地,晶莹的露珠在草叶、花瓣上闪闪发光,如珍珠,如碎银。

- 触觉: 夜晚的凉意,露水的湿润与清冷,给人一种沁人心脾的寒意。

- 听觉: 在万籁俱寂中,或许能听到露珠滴落的细微声响,更衬托出夜的宁静。

经典诗词赏析

许多诗人都在他们的作品中描绘过“露月”的景象,这里举几个著名的例子。

杜甫《月夜忆舍弟》

露从今夜白,月是故乡明。

这是“露月”意象中最经典、最脍炙人口的一句。

- 赏析: 这两句诗被誉为“千古绝唱”,诗人并非单纯写景,而是将“露”和“月”这两个意象与自己的情感紧密相连。“露从今夜白”点明了时令——到了白露节气,天气真的变凉了,这既是写景,也是在暗示自己内心的凄凉,紧接着,“月是故乡明”,这是一种主观感受,并非故乡的月亮真的更亮,而是因为诗人对故乡的思念,使得故乡的月亮在心中变得格外明亮、温暖。“露”的清冷与“月”的思念形成了对比和交融,将思乡之情表达得淋漓尽致。

李白《玉阶行》

玉阶生白露,夜久侵罗袜。 却下水晶帘,玲珑望秋月。

- 赏析: 这首诗描绘了一位女子在秋夜等待君王的情景。“玉阶生白露”,台阶上凝结了冰冷的露水,暗示了等待时间之久,夜色之深。“夜久侵罗袜”,露水浸湿了她的丝袜,她却浑然不觉,足见其心事之重,思念之切,后两句写她回到室内,放下水晶帘,却依然痴痴地望着窗外那轮玲珑的秋月,这里的“露月”共同营造了一种孤寂、清冷、期盼而不得的哀怨氛围。

王维《山居秋暝》

明月松间照,清泉石上流。

- 赏析: 虽然没有直接出现“露”字,但“清泉石上流”的景象,尤其是在秋夜,必然与清冷的露水相伴,这句诗描绘了一幅极其清幽、宁静的山中夜景,月光透过松树的缝隙洒下来,清澈的泉水在山石上流淌,这里的“月”与“泉”(暗含露意)共同构成了一幅空灵、脱俗的画卷,体现了诗人王维“诗中有画,画中有诗”的高超艺术,也反映了他隐居山林、与世无争的闲适心境。

仿写与创作示例

“露月”的意境非常美,也给了现代创作者很多灵感,下面尝试创作几首不同风格的“露月”小诗,以供参考。

五言绝句·思乡

庭前草叶尖, 一颗露珠悬。 未及承清光, 已沾游子肩。

- 解读: 这首小诗聚焦于一个细节,草尖上的露珠,正要映照月光,却“不慎”滴落在游子的肩上,这个“沾”字,既是露水的湿润,也是乡愁的浸染,情感含蓄而深沉。

现代诗·夜的独白

夜,用它的黑, 将天空洗得发亮。 月亮,一块古老的银币, 在云层间,叮当作响。

而大地,是温热的玉盘, 承接所有无声的坠落。 露水,是星星的碎屑, 在梦里,一闪,一闪。

- 解读: 这首现代诗运用了比喻和通感,将月亮比作“银币”,有清冷的价值感;将大地比作“玉盘”,有温润的包容感,露水则被想象成“星星的碎屑”,充满了浪漫和奇幻的色彩,表达了在寂静夜晚里,人与自然之间那种微妙的连接。

散文诗·凝望

凌晨三点,世界睡了。 我醒着,与窗外的露月对视。

月光是一条冰凉的河,无声地漫过窗棂,浸染了地板,也漫上了我的心头。 露水是夜的呼吸,在每一片叶子的脉络上,凝结成透明的叹息。

我看着它,它也看着我,在这片清辉里,时间仿佛静止,只有露珠在草尖上,摇摇欲坠,仿佛一个即将破碎的梦。

- 解读: 这段散文诗更侧重于内心感受的抒发,将月光和露水拟人化,与“我”进行互动,营造出一种物我两忘的孤独与静谧感,最后用“摇摇欲坠的梦”作结,既有露珠的形态,又带有一丝人生无常的哲思。

希望这些赏析和创作能帮助您更好地理解和感受“露月”这一绝美意象的韵味。