我将从古典诗词、现代诗歌和蝈蝈相关的古诗词名句三个方面为您呈现。

古典诗词中的蝈蝈

在古典诗词中,蝈蝈常被称为“络纬”或“莎鸡”,它的鸣叫被赋予丰富的情感和意境,或思乡,或感时,或描绘田园之乐。

《诗经》中的雏形

蝈蝈的意象最早可追溯至《诗经》,但彼时更多是作为一种背景音,烘托氛围。

《豳风·七月》 五月斯螽动股,六月莎鸡振羽。 七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。

- 解说:这里的“莎鸡”就是蝈蝈,诗中用“斯螽”(螽斯,类似蝈蝈)和“莎鸡”的鸣叫,来标志季节的流转,从田野到屋檐,再到床下,昆虫的踪迹与农人的生活紧密相连,充满了朴素的田园气息。

唐宋诗中的情感寄托

唐宋时期,诗人们开始更细腻地捕捉蝈蝈的鸣声,并将其融入个人情感。

唐·白居易《禁中闻蛩》 西窗独暗坐,满耳新蛩声。 蛙鸣还似鼓,蝉噪若为兵。 众音徒起灭,心自有忙闲。 问尔因何恨,秋来不肯鸣。

- 解说:这首诗写于宫中,诗人独坐西窗,听着满耳的蛩声(蝈蝈、蟋蟀等鸣虫的统称),他将蛙鸣比作战鼓,蝉鸣比作兵戈,而在这众声中,他思考着蝈蝈为何在秋天却沉默不语,这里,蝈蝈的鸣叫被赋予了对比和思考,反衬出诗人内心的“忙闲”。

宋·范成大《秋日田园杂兴(其六)》 新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴。 笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。 (后两句常与“络纬”相关联,描绘丰收的繁忙景象)

- 解说:虽然诗中没有直接写蝈蝈,但“络纬”(蝈蝈)的叫声是秋日田园交响乐中不可或缺的一部分,在稻谷丰收、连枷声不断的欢快背景下,蝈蝈的鸣叫是这“轻雷”之外的另一种自然的、和谐的声响,充满了丰收的喜悦。

现代诗歌中的蝈蝈

现代诗歌更注重意象的营造和情感的直接抒发,蝈蝈常常被描绘成自然的歌手、童年的伙伴或孤独的慰藉。

快乐的田园歌手

蝈蝈 夜深了,一切都睡了, 只有蝈蝈还在叫, 叫得那么响,那么清脆。 它像是田野的歌手, 用歌声,把月亮叫醒, 把星星叫亮, 把人们的梦, 唱得又香又甜。

- 解说:这是一首典型的现代儿童诗或抒情短诗,它将蝈蝈塑造成一个不知疲倦、充满活力的歌手,它的歌声能唤醒沉睡的夜空,也能美化人们的梦境,充满了天真烂漫的想象和对自然的热爱。

孤独的慰藉者

《蝈蝈》 窗外的风,吹着口哨, 窗内的我,有些寂寥。 突然,一声,两声, 是蝈蝈在草丛里唱歌。 那歌声,像一把钥匙, 打开了我记忆的门, 让我想起了故乡的田野, 想起了童年夏夜的萤火。 谢谢你,小小的歌手, 用你的歌声, 陪伴我,度过这漫长的夜。

- 解说:这首诗描绘了都市生活中一个常见的场景,蝈蝈的鸣叫,对于身处异乡或内心孤独的人来说,是一种意外的慰藉,它不仅仅是一种声音,更是一把钥匙,连接着过去与现在,现实与故乡,抚慰了漂泊的心灵。

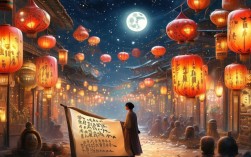

与蝈蝈相关的经典古诗词名句

这些诗句虽然不一定以蝈蝈为主角,但它们描绘了蝈蝈生活的经典意境,流传千古。

唐·王维《渭川田家》 斜光照墟落,穷巷牛羊归。 野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。 (此诗描绘了黄昏时分的田园景象,是蝈蝈等鸣虫活跃的背景)

宋·辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》 明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。 稻花香里说丰年,听取蛙声一片。 (“蛙声一片”虽非蝈蝈,但同属夏夜田园交响乐,意境相通)

元·徐再思《水仙子·夜雨》 一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。 三更归梦三更后,落灯花、棋未收。 新丰逆旅楚丘秋。 欲家千里信,雨际一雁秋。 (此句虽写秋声,但“一声梧叶一声秋”的意境,与蝈蝈在秋日里的鸣叫所引发的时令之感、悲秋之情异曲同工)

蝈蝈的诗歌,是声音的诗,也是意象的诗。

- 在古典世界里,它是“莎鸡”,是季节的符号,是田园画卷的一笔,承载着文人的感时伤怀和对自然的敬畏。

- 在现代语境下,它是“歌手”,是情感的慰藉,是童年的记忆,是连接都市人与自然的桥梁。

无论是“五月斯螽动股”的古老吟唱,还是“把月亮叫醒”的现代想象,蝈蝈那清脆的鸣叫声,始终在诗歌的田野里,唱着属于夏末秋初的歌。