在教育的长河中,名言警句如同璀璨的明珠,以其凝练的语言和深刻的内涵,照亮了一代又一代人的成长之路,对于小学生而言,这些经过时间淬炼的智慧结晶,不仅是行为规范的准则,更是塑造品格、启迪心灵的宝贵财富,深入理解并恰当运用这些教育名言,对家长和教师而言,是一门重要的教育艺术。

溯源:名言背后的历史回响

每一句流传至今的教育名言,都非无根之木,无不承载着特定的时代背景与人文精神,探寻其源头,能让我们更深刻地把握其精髓。

“学而时习之,不亦说乎?”这句耳熟能详的话,出自《论语·学而篇》,是儒家创始人孔子及其弟子的言论汇编,春秋末期,礼崩乐坏,孔子开创私学,主张“有教无类”,将教育推向平民,这句话强调学习与温习并重,体会其中乐趣,正是孔子“乐学”教育思想的直接体现,它并非强调学习的枯燥重复,而是倡导一种将知识内化、并从中获得精神愉悦的积极状态。

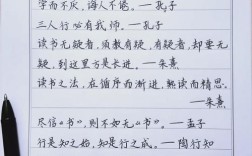

又如,“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”这是唐代文学家韩愈《进学解》中的名句,韩愈面对当时士大夫耻于从师、学风浮夸的社会现象,写下此文,借学生之口阐发治学之道。“勤”与“思”是成就学业与品行的关键,而“嬉”与“随”则是导致荒废与失败的根源,了解这一创作背景,就能明白这句话不仅是学习方法的指导,更是一种严谨治学态度的倡导,具有强烈的现实针对性。

西方教育名言同样如此,捷克教育家夸美纽斯在《大教学论》中提出的“教育是生活的预备”,反映了文艺复兴后,人们开始关注现实生活与个体价值,教育的目的从为神学服务转向为完满的现世生活做准备,理解这一点,就能更好地引导孩子将学习与未来生活建立联系。

解读:跨越时空的教育智慧

名言的价值在于其历久弥新的生命力,结合当代教育理念进行解读,能让古老智慧焕发新的光彩。

“授人以鱼,不如授人以渔。”这句出自《淮南子·说林训》的古语,与现代建构主义学习理论不谋而合,它深刻地揭示了教育的核心不应是知识的单向灌输,而应是学习方法和思维能力的培养,在信息爆炸的今天,让孩子掌握如何获取、筛选、运用知识的能力,远比记住若干现成结论更为重要。

意大利教育家蒙台梭利曾说:“我听到了,我忘记了;我看见了,我记住了;我做过了,我理解了。”这直观地阐释了儿童认知发展的规律——从感知到记忆,最终通过实践实现真正的理解,这与皮亚杰的认知发展理论中“知识源于动作”的观点高度一致,它提醒我们,对小学生的教育必须重视直观性和操作性,鼓励他们在亲身体验和动手实践中构建知识体系。

孔子提出的“因材施教”,更是体现了对个体差异性的尊重,每个孩子都是独特的,拥有不同的天赋、兴趣和学习节奏,这句名言要求教育者必须具备敏锐的观察力,摒弃“一刀切”的教育模式,为不同特点的孩子提供适合其发展的教育路径,这是实现教育公平与效率统一的关键。

实践:名言运用的场景与艺术

将教育名言融入日常教育实践,需要讲究方法与策略,避免生硬说教,方能起到润物无声的效果。

-

情境化引导,而非空洞说教:当孩子遇到困难想要放弃时,生硬地抛出“坚持就是胜利”可能收效甚微,不如结合具体情境,例如在孩子练习跳绳屡次失败后,引导他回顾从完全不会到能跳一个的进步过程,并适时点出:“你看,每一次练习都让你离成功更近一步,这就是‘水滴石穿’的力量。”让名言与孩子的真实体验相结合,使其成为内化的信念。

-

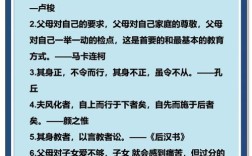

以身作则,榜样示范:希望孩子懂得“己所不欲,勿施于人”,家长和教师自己首先要做到尊重他人,换位思考,在家庭和班级生活中,通过处理具体矛盾来示范这一原则,行动是名言最好的注脚,孩子的学习更多来源于对成人的模仿与观察。

-

创造性转化,赋予时代新意:对于“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,可以引导孩子讨论,在拥有丰富学习资源和工具的今天,“勤”除了指时间上的投入,还可以意味着高效利用工具、善于整合信息;“苦”也可以被重新理解为克服挑战后获得的深层乐趣与成就感,这样既继承了传统勤奋精神,又注入了主动探索、乐在其中的现代学习观。

-

环境浸润,营造文化氛围:在教室或家庭的书房,可以选择一些积极向上、符合儿童理解水平的名言,以书法、画作或装饰品的形式呈现。“读万卷书,行万里路”可以激励孩子热爱阅读与探索,重要的是,要让环境“活”起来,经常结合这些名言开展主题活动,如读书分享会、社会实践等,让静态的文字转化为动态的教育能量。

甄别:以理性眼光审视名言

并非所有冠以“名言”之语的都适用于现代教育,在信息繁杂的时代,我们需要培养批判性思维,对各类“名言”加以甄别。

要警惕那些被断章取义或曲解原意的句子,有些话脱离具体语境,其含义可能完全改变,对于某些带有绝对化倾向或过于强调单一价值(如只讲成功不计代价)的“励志名言”,应保持审慎态度,教育是培养完整的人,而非制造标准件,要考察名言的出处与权威性,优先选择那些来自公认的教育家、思想家或经典典籍,并经过时间检验的言论。

教育名言是工具,而非枷锁,其最终目的是启发思考,引导行动,而非束缚思想,在运用它们教育孩子时,我们自身也应保持开放和学习的心态,与孩子一同品味先贤智慧,在实践中共同成长,真正的教育,是在理解这些智慧的基础上,结合每个生命的独特性,创造性地走出一条属于他自己的道路。