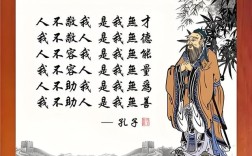

中华文明五千年,孔子作为儒家学派创始人,其思想深刻影响了东亚文化圈,他留下的名言警句不仅是语言精华,更是处世哲学与教育智慧的结晶,这些跨越时空的智慧,至今仍在指导人们修身、齐家、治国、平天下。

名言警句的出处与背景

孔子言论主要记载于《论语》,由弟子及再传弟子整理编纂,这部经典并非孔子亲笔所著,而是通过对话形式记录其思想精髓,春秋战国时期礼崩乐坏,孔子周游列国传播"仁""礼"思想,这些言论多产生于教学、论政、修身等实际场景。

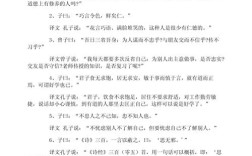

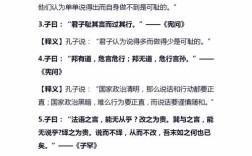

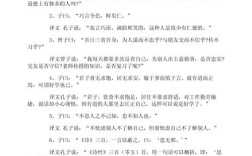

"己所不欲,勿施于人"出自《论语·颜渊》,是孔子回答弟子仲弓问仁时的核心观点,当时社会等级森严,孔子提出将心比心的处世原则,打破了阶级壁垒。"学而时习之,不亦说乎"记载于《论语》首章,反映了孔子在动荡年代对知识传承的执着。

经典名言的深层解读

-

教育智慧

"三人行,必有我师焉"揭示终身学习理念,孔子强调教学相长,在《论语·述而》中进一步阐释"择其善者而从之,其不善者而改之",这种开放式的学习观,打破了"师者必贤于弟子"的固有认知。 -

处世哲学

"君子和而不同"体现孔子对人际关系的深刻理解,在《论语·子路》中,他将此与"小人同而不和"对比,倡导保持个性的同时追求和谐,这种思想对现代社会的多元共处仍有指导意义。

-

修身要义

"吾日三省吾身"出自《论语·学而》,曾子以此践行孔子教导,每日反思"为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?",这种自我检视的方法论,构成了儒家修身体系的基础。

名言警句的现代应用方法

-

教育场景运用

教师可将"不愤不启,不悱不发"(《论语·述而》)应用于启发式教学,当学生达到"心求通而未得"的状态时点拨,比填鸭式教育更符合认知规律,家长运用"知之者不如好之者,好之者不如乐之者"(《论语·雍也》),能有效培养孩子的学习内驱力。 -

职场发展指导

"工欲善其事,必先利其器"(《论语·卫灵公》)强调专业准备的重要性,现代职场人可延伸理解为技能储备、工具优化和团队建设。"人无远虑,必有近忧"(《论语·卫灵公》)则警示要有战略眼光,避免被动应对。 -

人际交往实践

"道不同,不相为谋"(《论语·卫灵公》)教人理性处理关系,不必强求一致。"君子成人之美"(《论语·颜渊》)则提倡积极助人的处世态度,这两者构成人际交往的辩证法则。

名言警句的传播手法解析

-

对偶修辞

"学而不思则罔,思而不学则殆"(《论语·为政》)采用对偶句式,通过"学/思""罔/殆"的对比,将知行关系凝练为易记格言,这种修辞手法增强了传播效果。 -

比喻技巧

"岁寒,然后知松柏之后凋也"(《论语·子罕》)用自然现象喻指人格考验,孔子善用日常事物作比,如"逝者如斯夫"喻时间,"为政以德,譬如北辰"喻领导力,使抽象道理形象化。 -

问答结构

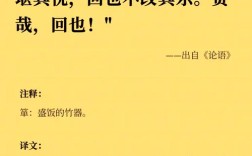

《论语》多采用师徒问答形式,樊迟问仁,孔子答"爱人";子贡问政,孔子答"足食足兵",这种互动式表达既符合教学实际,又通过具体情境赋予名言生命力。

文化传承的当代价值

在信息碎片化时代,孔子名言因其凝练性反而更具传播优势,韩国将"孝"融入国民教育,日本企业用"忠恕"塑造企业文化,新加坡以"和为贵"促进种族和谐,可见这些智慧的现实转化。

个人实践中,可将"见贤思齐"作为成长信条,用"过犹不及"把握处事分寸,重要的是理解精神实质而非机械套用——以直报怨"对应当代维权意识,"敬鬼神而远之"启示理性看待传统。

孔子名言如同文化基因,其价值不在复古而在创新,当我们在人工智能时代重读"温故而知新",在全球化语境中体会"四海之内皆兄弟",这些穿越两千五百年的智慧,依然闪耀着照亮现实的光芒。