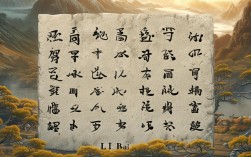

王昌龄(约698—约757年),字少伯,京兆长安(今陕西西安)人,他是盛唐时期最杰出的边塞诗人之一,与高适、岑参、王之涣并称为“边塞诗派”的代表人物,他的诗以意境雄浑、格调高昂、语言精炼、音律铿锵著称,被誉为“诗家天子”、“七绝圣手”。

他的诗歌题材广泛,但最负盛名的是他的边塞诗和宫怨诗。

边塞诗:雄浑悲壮,气吞山河

王昌龄的边塞诗充满了英雄气概和爱国热情,同时也深刻揭示了战争的残酷和征人思乡的哀愁,他的诗歌既有“不破楼兰终不还”的豪迈,也有“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯”的细腻。

艺术特色:

- 情景交融,意境开阔:善于将壮丽的边塞风光与复杂的将士情感融为一体,创造出雄浑悲壮的艺术境界。

- 精于炼字,笔力刚劲:用词精准,动词和形容词的运用极具表现力,如“穿”、“引”、“暗”、“孤”等,使画面极具冲击力。

- 结构精巧,跌宕有致:绝句体式虽短小,但他能在有限的篇幅内设置悬念、转折,引人入胜。

- 善用意象,意蕴深远:常以“烽火”、“关山”、“明月”、“玉门关”等意象,营造出特定的边塞氛围。

代表作品赏析:

《从军行七首·其四》

青海长云暗雪山, 孤城遥望玉门关。 黄沙百战穿金甲, 不破楼兰终不还。

赏析: 这是王昌龄边塞诗的压卷之作,也是唐代边塞诗的巅峰。

- 首句“青海长云暗雪山”,描绘了一幅极其壮阔而又苍凉的边塞全景,青海湖上空乌云密布,连绵的雪山也显得黯淡无光,奠定了战争的沉重基调。

- 次句“孤城遥望玉门关”,镜头拉近,一座孤零零的戍边城池,遥望着远方的玉门关。“孤”字写尽了环境的险恶和守军处境的艰难。

- 三句“黄沙百战穿金甲”,是全诗的转折和升华,将士们在漫天黄沙中身经百战,连坚固的铁甲都被磨穿了,这“穿”字力重千钧,写出了战争的频繁和残酷。

- 末句“不破楼兰终不还”,抒发了将士们视死如归、建功立业的豪迈誓言。“楼兰”是汉代西域的敌国,这里泛指一切来犯之敌,这句诗将全诗的情感推向高潮,充满了英雄主义气概。

《出塞二首·其一》

秦时明月汉时关, 万里长征人未还。 但使龙城飞将在, 不教胡马度阴山。

赏析: 这首诗被誉为“唐人七绝压卷”,因为它超越了具体的时间和空间,写出了千古以来边塞问题的核心。

- 首句“秦时明月汉时关”,开篇即不凡,将“秦”和“汉”两个朝代的“明月”和“关塞”并置,营造出一种历史的纵深感和苍凉感,仿佛从古至今,边关的战事从未停歇。

- 次句“万里长征人未还”,直接点明了战争带来的悲剧——无数远征的将士,有去无回,这是对无数家庭的沉重打击,充满了悲悯之情。

- 后两句转入对良将的期盼,诗人说,如果能像汉朝的“飞将军”李广那样英勇善战的将领还在,就绝不会让胡人的骑兵跨过阴山,这不仅是对良将的呼唤,更是对和平的渴望。

宫怨诗:含蓄蕴藉,情真意切

除了边塞诗,王昌龄的宫怨诗也达到了极高的艺术成就,他善于通过细腻的心理描写和含蓄的艺术手法,表现深宫女子的孤独、苦闷和哀怨。

艺术特色:

- 视角独特,心理刻画深刻:不直接写其怨,而是通过她们的动作、神态和对外界景物的感知,来折射其内心的情感。

- 语言清新,意境优美:语言平实自然,意境清丽,哀而不伤,怨而不怒。

- 善用“反衬”手法:用外界的美好景物(如春光、杨柳)来反衬女子的孤独与哀愁,使其情感更显强烈。

代表作品赏析:

《闺怨》

闺中少妇不知愁, 春日凝妆上翠楼。 忽见陌头杨柳色, 悔教夫婿觅封侯。

赏析: 这首诗是宫怨诗中的经典,通过一个戏剧性的心理变化,深刻揭示了女子的内心世界。

- 前两句“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼”,描绘了一个天真烂漫、无忧无虑的少妇,她精心打扮,登上高楼,似乎在享受明媚的春光。

- 后两句是全诗的“诗眼”。“忽见陌头杨柳色”,她偶然看到路边的杨柳,在中国古典诗词中,“杨柳”是“留”的谐音,是离别的象征,这个看似不经意的发现,瞬间触动了她内心深处的情感。

- 末句“悔教夫婿觅封侯”,情感由喜转悲,由乐转怨,她后悔当初鼓励丈夫去边疆建功立业,以求封侯,春光虽好,却无人共赏,只有无尽的孤独,这个“悔”字,写出了她情感的巨大转变和深沉的哀怨。

《长信秋词五首·其三》

奉帚平明金殿开, 暂将团扇共徘徊。 玉颜不及寒鸦色, 犹带昭阳日影来。

赏析: 这首诗通过一个巧妙的对比,将失宠宫女的哀怨表现得淋漓尽致。

- 前两句写宫女清晨打扫宫殿,手持团扇,无所事事,独自徘徊,这“团扇”是夏天用物,秋天已来,象征着君恩的断绝和自己的失宠。

- 后两句是神来之笔。“玉颜不及寒鸦色”,美丽的容颜还不如那乌黑的寒鸦,为什么?因为“犹带昭阳日影来”,昭阳殿是皇后或得宠妃子居住的地方,那里的阳光自然也象征着皇帝的恩泽,连那从昭阳殿飞来的乌鸦,身上都还带着一点“日影”(恩宠),而自己这位美人,却连这一点恩泽都没有,这种“以丑衬美,以贱衬贵”的手法,将宫女的绝望和哀怨推向了极致,令人心碎。

其他题材

王昌龄也写一些送别诗和描写山水友情的诗歌,同样情真意切,意境优美,如著名的《芙蓉楼送辛渐》:

寒雨连江夜入吴, 平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问, 一片冰心在玉壶。

这首诗以晶莹剔透的“冰心在玉壶”自比,表明自己品行高洁,在官场的污浊中依然保持纯洁的品格和坚定的信念,成为千古名句。

王昌龄的诗歌,无论是金戈铁马的边塞豪情,还是深宫幽怨的儿女情长,都展现出他高超的艺术才华和深厚的人文关怀,他的诗歌雄浑与婉约并存,豪迈与细腻兼具,以其精炼的语言、完美的结构和深远的意境,在中国诗歌史上留下了浓墨重彩的一笔,对后世产生了深远的影响。