书籍,作为人类智慧与文明的载体,跨越时空将思想与情感传递,无数先贤与哲人围绕书籍留下了璀璨的箴言,这些名言警句不仅是语言艺术的结晶,更蕴含着深刻的教育意义,理解其来龙去脉,掌握其运用之道,能让我们在阅读与生活中获得更丰富的滋养。

探寻源流:名言的生命力所在

一句名言能够穿越时空,其生命力往往根植于具体的语境、独特的作者与特定的创作背景,知其然,更需知其所以然。

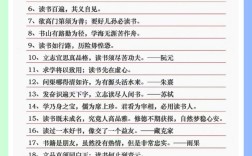

“书籍是人类进步的阶梯”这句广为流传的话,出自苏联作家马克西姆·高尔基,它并非孤立存在的格言,而是源于高尔基对自身苦难童年与顽强自学经历的深刻感悟,他通过个人奋斗,将书籍作为摆脱愚昧、攀登精神高地的唯一路径,理解了这一点,我们便能体会到这句话背后沉甸甸的重量——它是对知识改变命运这一真理的形象化表达,充满了奋斗者炽热的情感。

再如中国古人所言“读书破万卷,下笔如有神”,出自诗圣杜甫的《奉赠韦左丞丈二十二韵》,这是杜甫在困守长安时期,向权贵干谒求仕时所作,诗中既有怀才不遇的愤懑,也有对自身学识的自信,此句是诗人创作经验的极致总结,强调了广博阅读对文学创作的根基性作用,了解其创作背景,能让我们更清晰地认识到,阅读的积累如何内化为一种近乎本能的表达能力。

对名言出处与背景的考证,并非学究式的考据,而是与作者进行一次深度对话,这个过程能极大增强名言的信服力与感染力,也是E-A-T(专业性、权威性、可信度)原则中“权威性”的体现——内容植根于可靠的知识来源。

实践运用:名言的教育艺术

名言警句是思想的浓缩精华,但在教育与实践应用中,需要讲究方法与场景,避免生搬硬套。

其一,用作论述的基石,在写作或演讲中,恰当引用名言可以为观点提供强有力的支撑,在论述终身学习的重要性时,引用庄子“吾生也有涯,而知也无涯”,能瞬间提升论述的哲学深度与文化底蕴,关键在于,引用需与上下文逻辑严密地结合,使之成为有机整体,而非孤零零的装饰。

其二,作为反思的契机,许多名言具有强烈的思辨色彩,可以引导我们进行自我审视,譬如,看到苏格拉底说“我唯一知道的就是我一无所知”,不应仅仅视为谦逊的美德,更可将其作为一种方法论,激励我们保持对知识的敬畏与探索的渴望,不断挑战自身的认知边界。

其三,融入日常的熏陶,将契合个人心境或追求的名言置于案头、书房,或作为座右铭,能起到持续的激励与提醒作用,陶渊明的“奇文共欣赏,疑义相与析”,描绘了与友人切磋学问的雅趣,可以启发我们建立读书会,在交流碰撞中深化理解。

使用方法的核心在于“融合”与“激活”,让古老的话语在全新的语境中焕发生机。

赏析手法:领略语言的精妙

名言警句之所以脍炙人口,除了深刻的思想,还在于其精湛的语言艺术,欣赏这些手法,能提升我们的语言审美能力。

比喻,是最常见也最富感染力的手法,高尔基的“阶梯”之喻,将抽象的“进步”概念变得可视、可感、可攀登,弗朗西斯·培根的“书籍是在时代的波涛中航行的思想之船,它小心翼翼地把珍贵的货物运送给一代又一代”,同样以宏大的比喻,生动揭示了书籍传承文明的伟大使命。

对比,能通过强烈的反差突出主旨,杜甫的“读书破万卷,下笔如有神”,前后句便形成了从量变到质变的鲜明对比,强调了积累的终极效果,莎士比亚的“书籍是全世界的营养品,生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀”,通过正反对比,层层递进地阐述了书籍不可或缺的价值。

对仗与凝练,则是中文古典名言的特色,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,对仗工整,音韵铿锵,将勤奋与刻苦这一学习的核心路径,以极富画面感的对联形式固化下来,易于诵记,深入人心。

剖析这些修辞手法,不仅能让我们更深刻地理解名言的内涵,也能潜移默化地提升我们自身的语言表达与文学鉴赏能力。

融入当代:让经典焕发新生

在信息爆炸的今天,书籍的形式与阅读方式正在经历变革,但这些关于书的名言其精神内核并未过时,反而更显珍贵。

面对碎片化阅读的挑战,我们可以用“不积跬步,无以至千里”来提醒自己系统学习的重要性,在娱乐至上的氛围中,可以用“腹有诗书气自华”来重申内在修养的价值,当我们困惑于 AI 能否替代人类思考时,笛卡尔的“我思故我在”以及一切源于深度阅读的哲思,都在捍卫着人类精神世界的独特性。

我们不必将名言视为僵化的教条,而应视其为可以对话的智慧伙伴,每一代人都可以在自身所处的时代背景下,对这些名言进行新的诠释与应用,对于“开卷有益”,在当下亦可引申为对信息质量的高度甄别与批判性思维的培养。

名言警句是关于书的艺术,更是关于如何生活、如何思考的哲学,深入其肌理,灵活其运用,欣赏其美感,最终是为了构建我们自身更坚实、更丰盈的精神世界,让这些历经时间淬炼的声音,继续在我们的生命旅程中回响,指引我们在浩瀚的书海中,找到属于自己的灯塔。