在浩瀚的中华文化宝库中,名言警句如同璀璨的明珠,闪耀着智慧的光芒,它们言简意赅,却蕴含着深刻的人生哲理与处世智慧,十二字名言警句因其适中的长度和完整的表意,尤为受人青睐,它不仅易于记诵,更能成为我们修身养性、指导言行的座右铭,掌握这些警句的来龙去脉与运用之道,对于提升个人素养与文化底蕴至关重要。

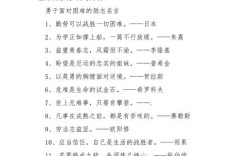

探寻源头:字字珠玑的出处与背景

每一句流传至今的十二字名言警句,都不是凭空产生的,它们深深植根于特定的历史语境与作者的生命体验之中,理解其创作背景,是真正读懂它们的第一步。

广为传颂的“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,这句警句的精神内核可追溯至古代先贤的著述,其意境与《荀子·劝学》中的“青,取之于蓝,而青于蓝”所强调的学习积累过程一脉相承,更是对“天将降大任于是人也,必先苦其心志”这一孟子思想的诗意化表达,它并非某一特定古书的原文,而是后世文人根据前人思想提炼、概括而成的佳句,集中体现了中华民族崇尚坚韧不拔、在逆境中砥砺前行的精神品格。

再如,“前人栽树,后人乘凉”这句充满智慧的俗语,它最早见于清代翟灏所编的《通俗编·俚语集对》,但其表达的观念却源远流长,可联系到《战国策》中“前人栽树,后人乘荫”的类似表述,这句警句生动地揭示了代际传承与奉献精神,提醒我们今日的成就是建立在前人奋斗的基础之上,同时也启迪我们要为后世子孙谋福祉。

了解这些背景,我们便不再是机械地背诵文字,而是在与古人的思想进行一场跨越时空的对话,感受到文字背后沉甸甸的历史分量与人文温度。

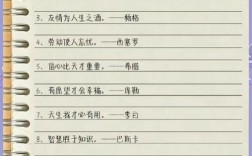

领悟精髓:作者的思想与情怀

名言警句的灵魂,在于其创作者或提炼者的思想境界,作者往往是其所处时代的观察者与思考者,他们的个人遭遇、理想抱负都凝结在字里行间。

当我们读到“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”时,即便它超出十二字,其精神亦可凝练为“修远求索,九死未悔”的坚持,这背后是屈原对理想政治的执着追求和对祖国的深沉热爱,他的个人悲剧与家国命运紧密相连,使得这句诗充满了震撼人心的力量。

又如,“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚”这副著名的对联,出自林则徐之手,时任两广总督的林则徐,身处国家危难之际,他以此自勉,表达了包容开放的胸襟和清正刚直、无所欲求的品格,这句警句正是他本人人格与为官之道的真实写照,读其言,如见其人。

学习名言警句时,探究作者的生平与思想,能帮助我们更立体、更深刻地理解句子的内涵,从而将其精神内化为我们自身的一部分。

知行合一:警句的实践与应用方法

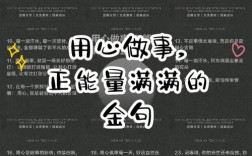

积累名言警句的最终目的,在于应用,如何将这些古老的智慧巧妙地融入现代生活,使其焕发新的活力,是学习的关键。

-

内化于心,作为修身准则: 选择一句与你当前心境或追求高度契合的十二字警句,作为个人的座右铭,在感到浮躁时,默念“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”;在遇到困难时,用“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”来激励自己,将其置于书桌、屏保等常见之处,时时警醒,反复品味,直至其成为你思维的一部分。

-

外化于行,指导具体行动: 在制定计划或设定目标时,可以让名言警句成为行动的指南,若以“工欲善其事,必先利其器”为指导,就会在开始一项重要工作前,做好充分的准备;若秉持“己所不欲,勿施于人”的原则,在处理人际关系时,就会多一份换位思考的体贴与宽容。

-

巧妙引用,提升沟通品质: 在写作、演讲或日常交流中,适时、适度地引用名言警句,可以起到画龙点睛的作用,它能增强语言的说服力与感染力,彰显个人的文化修养,在鼓励团队创新时,可以引用“苟日新,日日新,又日新”;在强调团结合作时,可以借用“二人同心,其利断金;同心之言,其臭如兰”,需要注意的是,引用务必贴切语境,切忌生搬硬套。

鉴赏艺术:语言的表现手法与魅力

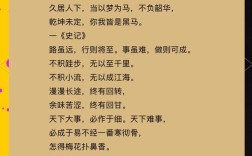

十二字名言警句之所以能历久弥新,与其精湛的语言艺术密不可分,它们通常运用了多种修辞手法,形成了独特的审美价值。

- 对仗: 如“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,前后两句结构对称,词性相对,读起来朗朗上口,富有节奏感和音乐美。

- 比喻: 如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,将求学的过程比喻为登山和渡海,化抽象为具体,生动形象地揭示了勤奋与刻苦是成功的唯一途径。

- 象征: 如“梅花香自苦寒来”,梅花象征高洁与坚韧,苦寒则象征严酷的考验,通过象征手法,使哲理表达得更为含蓄而深刻。

- 用典: 许多警句化用历史故事或前人诗文,使其内涵更为丰富,了解其中的典故,能获得更深层的审美体验。

掌握这些艺术手法,不仅能提升我们对名言警句的鉴赏能力,也能潜移默化地提高我们自身的语言表达水平。

名言警句是穿越时空的馈赠,是祖先留给我们的宝贵精神财富,它们短小精悍,却能量巨大,在这个信息爆炸的时代,静下心来,深入学习一两句经典的十二字名言,探寻其渊源,理解其深意,实践其精神,远比浅尝辄止地浏览海量信息更有价值,让这些智慧的结晶,成为我们人生旅途中的灯塔,指引方向,砥砺前行,涵养我们的精神气质,这或许正是学习它们最大的意义所在。