中国传统文化中,美食与诗歌始终保持着微妙的联系,从《诗经》里的“烹葵及菽”到苏轼笔下的“蒌蒿满地芦芽短”,食物不仅是生存所需,更成为文人抒发情感的载体,这种将饮食升华为艺术表达的方式,构成了中华文明独特的审美维度。

诗词中的饮食意象 《楚辞》里记载了最早的宴席菜单:“腼鳖炮羔,有柘浆些”,描绘了炖煮甲鱼与烤羊羔配蔗糖的宴饮场景,这种描写不仅记录当时饮食文化,更通过美食营造出瑰丽的想象空间,屈原用这些佳肴象征理想世界的美好,与现实的苦闷形成鲜明对比。

唐代杜甫在《丽人行》中写道:“紫驼之峰出翠釜,水晶之盘行素鳞”,通过精美食器与珍稀食材的铺陈,暗讽杨氏姐妹的奢靡生活,这里的食物描写已超越本身,成为社会批判的媒介,这种以食喻事的手法,在古典诗词中屡见不鲜。

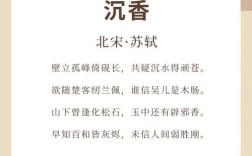

饮食诗词的创作情境 苏轼在黄州期间创作的《猪肉颂》,记录了慢火煨炖猪肉的心得:“慢着火,少着水,火候足时他自美”,这首看似普通的烹饪指南,实则蕴含了诗人面对困境时的豁达心境,将生活琐事升华为艺术创作,正体现了宋代文人的生活智慧。

陆游的《食粥》诗云:“世人个个学长年,不悟长年在目前,我得宛丘平易法,只将食粥致神仙”,诗人通过寻常的粥品,表达对养生之道的理解,这种将日常饮食与生命哲学相融合的创作方式,让普通食材获得了文化深度。

诗词中的饮食美学 袁枚在《随园食单》中提出“学问之道,先知而后行,饮食亦然”,将美食鉴赏提升到学术高度,他记录的三百多道菜肴,不仅详述做法,更注重食材搭配的哲学,这种系统化的饮食理论,对后世美食文学产生深远影响。

《红楼梦》中的蟹宴描写尤为精妙:“持螯更喜桂阴凉,泼醋擂姜兴欲狂”,曹雪芹通过众人食蟹的场面,既展现清代饮食文化的精致,又暗含对人物命运的暗示,这种将饮食与叙事结合的手法,成为中国文学独特的创作传统。

现代创作中的饮食诗意 当代诗人也延续着这个传统,木心在《从前慢》中写道:“清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气”,通过早餐场景唤起对往昔生活节奏的怀念,这种将情感寄托于日常饮食的创作方式,继承并发展了古典诗词的抒情传统。

饮食类诗词的鉴赏需把握三个层面:首先理解食材与烹饪方法的实际所指,其次体会饮食场景营造的情感氛围,最后领悟食物隐喻的深层含义,比如读李白的“金樽清酒斗十千”,既要明白唐代酒器的形制,也要感受宴饮的豪迈气氛,更要理解诗人借酒抒怀的用意。

在创作饮食题材诗歌时,可以借鉴古人的多维视角:既关注食物的色香味形,又联系个人生活体验,更要赋予饮食文化内涵,比如描写一碗汤面,可以从面条的形态联想到时光流逝,由汤汁的味道体悟人生百味。

中华美食与诗歌的结合,形成独特的文化基因,这种将物质享受转化为精神滋养的能力,正是中华文明历久弥新的奥秘,当我们品味诗句中的美食时,实际上是在进行一场跨越时空的文化对话,在这个快节奏时代,重拾古人“食不厌精”的生活态度,或许能帮助我们找到物质与精神的平衡点。