“新世纪诗歌”通常指的是自2000年以来中国大陆的诗歌创作,与上世纪80年代的“朦胧诗”和90年代的“个人写作”等概念相比,新世纪诗歌的生态更加多元、复杂,也呈现出一些新的显著特征。

历史背景与核心特征

进入新世纪,中国社会以前所未有的速度经历着城市化、市场化、全球化和数字化的转型,这一宏大的社会背景深刻地影响了诗人的写作心态、题材选择和语言风格,其核心特征可以概括为以下几点:

“个人化”写作的深化与分化 90年代“个人写作”的余波在新世纪继续发酵,但内涵发生了变化,如果说90年代的“个人”更多是对宏大叙事的疏离和反叛,那么新世纪的“个人”则更加内敛、精细,甚至走向了“私人化”和“内视化”。

- 深化:诗人不再满足于仅仅记录个人感受,而是深入到个人记忆、潜意识、身体经验等幽微的角落,进行更为复杂的勘探。

- 分化:这种“个人化”也导致了风格的分化,一部分诗人走向“知识分子”式的智性写作,另一部分则更倾向于“口语化”的日常叙事。

“日常性”与“叙事性”的崛起 这是新世纪诗歌最引人注目的趋势之一,诗人不再追求“崇高”或“象征”,而是将目光投向了最平凡的日常生活。

- 题材:菜市场、办公室、家庭琐事、网络聊天记录、都市景观等都成为诗歌的素材,海德格尔“诗意地栖居”在这里被转化成了“在平凡中发现诗意”。

- 手法:叙事性大大增强,诗歌不再是单纯的抒情或意象的并置,而是有了更多故事性、场景感和逻辑推进,诗人像讲故事一样,用冷静、克制的语言描绘一个事件或一个片段,情感和思考蕴含其中,而非直接抒发。

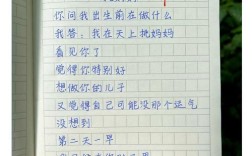

- 代表诗人:余秀华的诗歌是这一趋势的极致体现,她的诗以直白、粗粝的口语,书写农村女性的身体、爱情与苦难,充满了强大的生命力和感染力,引发了现象级的讨论。

“口语化”写作的盛行与争议 口语化写作在新世纪达到了高潮,它试图打破诗歌语言与日常语言之间的壁垒。

- 动因:这是对80年代以来过度雕琢、晦涩的“知识分子写作”的一种反拨;它也契合了互联网时代快节奏、碎片化的传播特性。

- 两面性:

- 积极面:让诗歌变得更接地气,更容易被普通读者接受,拓展了诗歌的表现力。

- 争议面:大量口水诗、分行散文的出现,使得诗歌的“门槛”降低,引发了关于“什么是诗”的激烈争论,如何区分“口语化”和“口水化”,成为诗坛持续探讨的话题。

“女性诗歌”的繁荣与发声 新世纪是女性诗歌创作异常活跃的时期,女性诗人不再满足于在男性话语体系下进行“模仿性”写作,而是开始以更自觉、更鲜明的女性意识,书写身体经验、性别政治、历史记忆等议题。

- 特点:她们的诗风多元,既有温柔的抒情,也有锋利的批判;既有对个体生命的细腻体察,也有对宏大历史的女性视角重审。

- 代表诗人:翟永明、余秀华、尹丽川、宇向等,她们的作品共同构成了新世纪女性诗歌的亮丽风景线。

“生态”与“底层”关怀的凸显 随着社会问题的日益突出,诗歌也承担了更多的社会责任感。

- 生态诗歌:关注环境污染、人与自然的关系,诗人试图用诗歌为日渐恶化的生态环境发出警示。

- 底层写作:大量诗歌聚焦于农民工、留守人员、城市边缘人等群体的生活状态,充满了人道主义关怀和批判精神,余秀华、郑小琼等人的作品都带有强烈的底层色彩。

代表性诗人与作品分析

要理解新世纪诗歌,绕不开几位现象级和代表性的诗人:

余秀华

- 脑瘫诗人、现象级、口语化、身体写作。

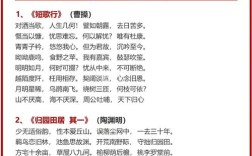

- 代表作:《穿过大半个中国去睡你》、《我爱你》。

- 分析:她的诗歌最大的特点是直白、坦率、充满原始的生命力,她用最朴素的口语,书写最炽热的欲望和最深沉的孤独。“大半个中国,什么都在发生:火山在喷,河流在枯”,这种宏大的时空背景与卑微的个人欲望形成巨大张力,产生了震撼人心的效果,她的出现,彻底打破了关于诗歌“出身”和“技法”的陈旧观念。

蓝蓝

- 抒情传统、自然书写、女性主义。

- 代表作:《内心的城堡》、《土豆之歌》。

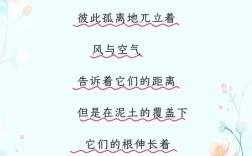

- 分析:与余秀华的“粗粝”不同,蓝蓝的诗歌是精致、清澈、充满童趣和母性光辉的,她承续了中国古典诗歌的抒情传统,但注入了强烈的现代女性意识,她的诗常常从自然景物和日常生活入手,却总能抵达深刻的人性思考,土豆之歌》,写的是最普通的土豆,却写出了生命的卑微、坚韧与尊严。

西川

- 知识分子写作、智性、宏大叙事。

- 代表作:《够一梦书》、《虚构的家谱》。

- 分析:作为“朦胧诗”之后的重要诗人,西川在新世纪的写作更加博学、庞杂和智性化,他的诗歌充满了对历史、文化、哲学的思考,语言繁复、意象密集,构建起一个庞大的个人知识体系,他的写作是对“日常化”潮流的一种平衡和补充,证明了诗歌同样可以处理复杂的形而上学问题。

于坚

- “口语化”的旗手、日常美学。

- 代表作:《尚义街六号》、《0档案》。

- 分析:于坚是90年代“口语化”写作的开创者之一,其影响延续至今,他的诗致力于“从神性回到人性,从精英回到民间”,他用一种近乎白描的手法,记录下城市生活的具体场景和细节,如《尚义街六号》,充满了怀旧气息和生活的温度,他的写作实践,极大地推动了诗歌的“去神圣化”。

总结与展望

新世纪诗歌是一个没有“主潮”的“众声喧哗”的时代,它告别了英雄主义和集体主义,走向了更加个体化、日常化和多元化的表达。

-

成就:

- 题材的极大拓展:诗歌的触角伸向了社会生活的每一个角落。

- 语言实验的深化:口语化、叙事性等手法的成熟,丰富了诗歌的艺术表现力。

- 社会功能的回归:诗歌重新承担起记录时代、关怀现实的责任。

-

争议与挑战:

- 口水化与粗鄙化:口语写作的泛滥导致诗歌质量的参差不齐。

- 碎片化与浅薄化:过度关注日常,可能导致诗歌思想深度的缺失。

- 传播的困境:尽管有互联网的助力,但诗歌在大众文化中的边缘地位依然没有改变。

新世纪诗歌以其复杂性和多元性,真实地记录了我们这个时代的精神图谱,它既有对平凡生活的深情凝视,也有对宏大命题的智性思考;既有“粗鄙”的生命呐喊,也有“精致”的艺术雕琢,理解新世纪诗歌,就是理解我们身处的这个充满矛盾与活力的新时代。