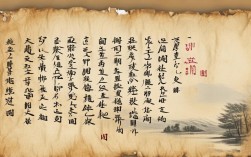

在中国古典文学的璀璨星河中,诗歌无疑是最为耀眼的一脉,它用精炼的文字,构筑了深远的情感和意境,对于许多古典文化爱好者而言,直接创作一首格律严谨的诗词或许存在门槛,但“仿编”则提供了一条充满乐趣的路径,它并非简单的模仿,而是在深入理解原作风骨与神韵的基础上,进行的一次再创造与情感共鸣。

探源寻根:理解诗歌的基因图谱

成功的仿编,始于对原诗的深刻理解,每一首流传千古的诗歌,都携带着其独特的“基因图谱”,这包括了它的出处、作者与创作背景。

-

品读作者的时代印记:诗人的生平、思想与所处时代,是其作品最深厚的土壤,读杜甫的诗,需了解他身处唐朝由盛转衰的剧变时期,个人颠沛流离的命运与家国忧患紧密相连,他的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,字字泣血,承载着沉重的时代悲剧,若仿编此类风格,便需体会那种沉郁顿挫的笔触,而非仅仅借用辞藻。

-

洞察作品的创作情境:诗歌往往是“情动于中而形于言”的产物,了解其具体的创作情境,是抓住诗魂的关键,王维的“行到水穷处,坐看云起时”,是其晚年隐居辋川,沉浸于禅理与自然时的感悟,这份超然物外的闲适与哲思,是仿编时需要把握的核心意境,若脱离此背景,则容易流于对山水景物的浅层描摹。

在动笔仿编前,我们应像一位考古学家,细致地拂去历史的尘埃,探寻诗作的原始脉络,这不仅是对原作者的尊重,更是确保我们仿编作品“神形兼备”的基础。

揣摩技法:解析诗歌的建筑法则

在洞悉诗歌的内在精神后,我们需要学习其外在的“建筑法则”,即诗歌的创作手法与形式特征,这是将我们的情感与思想,以符合古典美学的方式表达出来的关键。

-

格律与音韵的节奏之美:近体诗(格律诗)对平仄、对仗和押韵有严格的要求,这些规则并非束缚,而是为了营造音乐般的节奏感与和谐感,平仄的交错变化,如同旋律的起伏;工整的对仗,赋予诗句建筑上的对称美;规律的押韵,则使全诗气韵贯通,初学者仿编时,可先从遵守这些基本格律开始,这是走近古典诗歌殿堂的必经之路。

-

意象与意境的营造艺术:中国古典诗歌极少直白地抒情,而是通过意象的叠加与组合来营造意境,让读者自行品味,马致远的《天净沙·秋思》便是典范,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的铺陈,自然而然地渲染出天涯游子的孤寂愁绪,仿编时,学习如何选取典型、传神的意象,并巧妙地将它们编织成一幅生动的画面,是传递情感的核心技巧。

-

修辞与典故的凝练之力:比喻、拟人、夸张等修辞手法的运用,能极大地增强诗歌的表现力,而典故的恰当使用,则能以最简洁的字句,唤起丰富的历史与文化联想,增加作品的深度与厚重感,李商隐的诗作便是善用典故的大家,其诗句内涵深邃,耐人寻味。

实践躬行:白云诗歌仿编的步骤与心法

当理论知识的储备趋于完善,我们便可以开始“白云诗歌仿编”的实践,这个过程,是将前人智慧与个人才情相互融合的创造性活动。

-

择定蓝本,深度浸润:选择一首你真心喜爱且颇有感触的古典诗歌作为蓝本,反复吟诵,直至能够清晰地把握其情感基调、思想内涵与艺术特色,将自己完全沉浸于原诗的氛围之中。

-

解构框架,把握精髓:仔细分析原诗的格律结构(如五言还是七言,绝句还是律诗)、核心意象以及章法布局,思考哪些元素是这首诗的“灵魂”所在,是需要保留的神韵;哪些是可以根据个人表达需要进行调整的“形体”。

-

确立主题,移形换意:在保留原诗基本格律框架和部分核心技法的基础上,确立你自己想要表达的新主题,这可以是与原诗情感的呼应,也可以是基于现代生活的全新感悟,可以借鉴王维山水诗的空灵意境,来描绘现代人于都市喧嚣中寻得一刻宁静的心境,实现古典形式与现代精神的对话。

-

锤炼字句,求新求稳:仿编不是抄袭,需要在用词造句上展现自己的巧思,在符合平仄与韵脚的前提下,精心选择贴切的词汇,力求在传承古典韵味的同时,又能自然地融入当下的语言习惯与审美情趣,避免生硬与陈腐。

-

反复吟哦,精心打磨:初稿完成后,需要像古人那样“吟安一个字,捻断数茎须”,通过反复的朗读来感受音韵是否流畅,意境是否和谐,表意是否精准,虚心请教,不断修改,直至作品趋于完善。

融入现代视野:让仿编焕发新生

古典诗歌仿编的终极目的,并非是为了制造复古的赝品,而是为了以古人之规矩,开自己之生面,在仿编实践中,我们完全可以融入现代的视野与个人的独特体验。

我们可以尝试用古典的诗句形式,去表现当下的科技生活、社会现象或哲学思考,让古老的文体焕发出新的生命力,这种跨越时空的对话,不仅能深化我们对传统文化精髓的理解,更能为古典诗词的传承与发展,注入鲜活的当代气息。

诗歌仿编,是一场与古人的深度对话,也是一次自我情感的精致梳理,它要求我们既要有深入传统的耐心与敬畏,也要有勇于创新的胆识与才情,当我们笔下的文字,既能回响着千年前的韵律,又能真切地表达此刻的悲欢,这便是仿编最大的意义与魅力所在。