在当代文学的璀璨星河中,郑渊洁笔下的童话人物“鲁西西”以其独特的魅力陪伴了几代人的成长,虽然她并非一位真实的诗人,但“鲁西西诗歌”这一概念,却可以巧妙地引申为我们探索诗歌世界的一把钥匙,一个通往童真、想象与情感表达的入口,诗歌,作为文学皇冠上的明珠,其魅力恒久不衰,本文将引导您深入诗歌的殿堂,从多个维度解析如何欣赏与理解这一古老而充满活力的艺术形式。

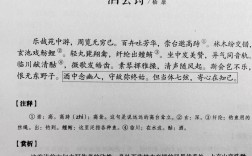

探寻诗歌的源头:出处与作者

每一首诗歌都如同一条河流,有其发源的泉眼,了解诗歌的出处与作者,是理解其深层意涵的第一步,诗歌的出处,可能是一本精心编纂的诗集,如《唐诗三百首》;可能是一份文学杂志或报纸的副刊;在互联网时代,它也可能源自某个充满活力的网络文学社区,明确出处,有助于我们把握诗歌所处的时代背景和文学潮流。

而作者,则是赋予诗歌灵魂的创造者,他们的生平经历、思想情感、乃至所处的时代风云,都会在诗行中留下深刻的烙印,读杜甫的诗,若不了解他身处唐朝由盛转衰的乱世,颠沛流离的个人命运,便难以深刻体会“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中那沉郁顿挫的家国之痛,作者是解读诗歌的一把重要钥匙,通过研究其生平与思想,我们能更准确地捕捉诗歌中跃动的情感脉搏。

解读诗心的密码:创作背景

如果说作者是诗歌的父母,那么创作背景就是诗歌诞生的具体环境与契机,它如同画面的底色,决定了诗歌的情感基调和思想倾向,创作背景通常包含宏观与微观两个层面。

宏观层面指的是诗歌产生时的社会历史环境,是太平盛世,还是战火纷飞?是思想开放,还是万马齐喑?这些大环境的变迁,会直接影响到诗人的视野与心境,微观层面则指诗人创作该诗时的具体情境与个人际遇,可能是一次友人的离别,一场风景的触动,一段情感的波折,或是对人生、社会的瞬间感悟。

将诗歌置于其具体的创作背景中,那些看似朦胧的意象、含蓄的情感便会逐渐清晰起来,它让我们明白,诗歌并非无根之木、无源之水,而是诗人对特定时空下的生命体验所作出的艺术化回应。

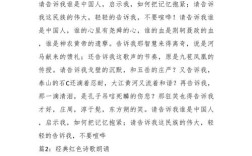

掌握诗歌的运用:学习方法与使用场景

诗歌的价值不仅在于被欣赏,更在于被“使用”——这里的“使用”是指将其融入我们的生活,使其成为滋养精神世界的养分。

学习方法上,建议遵循以下路径:

- 反复吟诵,感受韵律:诗歌天生具有音乐性,通过出声的朗读,感受其节奏的缓急、声调的抑扬、韵脚的回环,让声音与文字结合,初步建立感性认识。

- 解析意象,进入意境:意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象,逐一找出诗中的意象,如“明月”、“柳枝”、“孤帆”,并体会它们组合在一起所营造出的独特氛围与境界(意境)。

- 知人论世,深化理解:结合前文所述的作者生平与创作背景,探寻诗歌更深层的含义,理解诗人为何如此选材、如此抒怀。

- 品味语言,欣赏技巧:关注诗人运用的修辞手法,如比喻、拟人、象征、用典等,体会其语言的精炼、新颖与张力。

在使用场景上,诗歌可以:

- 陶冶性情:在静谧的午后或夜晚,品读一首意境优美的诗歌,能让心灵得到洗涤与安宁。

- 表达情感:在特定的场合,引用或创作诗句,是传递情感的高雅方式,比直白的言语更具韵味。

- 提升写作:学习诗歌精炼的语言和丰富的表现手法,能有效提升散文、小说等其他文体的写作水平。

- 丰富谈资:在社交场合,恰当的诗歌引用能展现个人修养,增添交流的趣味与深度。

剖析诗歌的艺术:表现手法与修辞技巧

诗歌之所以动人,很大程度上得益于其独特的艺术表现手法,这些手法是诗人构建艺术大厦的砖石。

- 赋、比、兴:这是中国古典诗歌中源远流长的表现手法。“赋”是直陈其事;“比”是打比方,即比喻;“兴”是先言他物以引起所咏之辞,起到烘托气氛、引发联想的作用。

- 象征:通过特定的具体形象,来表现某种抽象的概念、思想或情感,如用“梅花”象征高洁坚韧,用“十字路口”象征人生抉择。

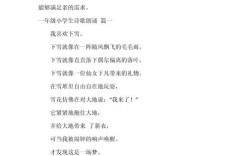

- 夸张:为了突出事物的本质,强化感情,故意言过其实,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”便是典范。

- 含蓄与凝练:诗歌力求以最少的字句表达最丰富的内容,追求“言有尽而意无穷”的艺术效果,给读者留下广阔的想象空间。

- 通感:将不同感官的感觉沟通起来,借联想引起感觉转移,如“她的声音很甜”,将听觉转化为味觉,使表达更为新奇、生动。

掌握这些手法,就如同获得了欣赏诗歌的“透视镜”,能让我们更清晰地看到诗人是如何将平凡的语言材料点石成金的。

在我看来,诗歌是人类精神世界中最精微、最敏锐的触角,它记录着个体生命的悲欢离合,也映照着时代社会的波澜壮阔,无论是古典诗词的格律之美,还是现代诗歌的自由之魂,其核心都在于真诚地面对内心与世界,走近诗歌,不必将其视为高深莫测的学问,而是当作一位可以对话的朋友,当某一行诗句恰好击中了您内心的某处柔软,或照亮了您某种模糊的感受时,您便已经真正地“读懂”了它,让诗歌的韵律在唇齿间流淌,让诗歌的意象在心田中生根,这本身就是一种极佳的生命体验。