文学瑰宝的深度探寻,如同一次与古人的灵魂对话,要真正领略其风华,不能止于字句表面的诵读,更需深入其肌理,从多个维度进行解析,这不仅是为了应对考查,更是为了提升个人的文学素养与审美能力。

溯源:知人论世的智慧

任何一首传世诗词,一篇不朽散文,都不是无根之木、无源之水,它们深深植根于作者的际遇与时代的土壤,欣赏的第一步,往往是“知人论世”。

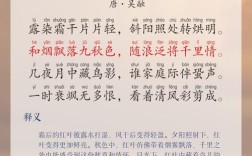

了解作者的生平经历、思想观念与艺术风格,是解读其作品的钥匙,读杜甫的诗,若不了解他身处大唐由盛转衰的剧变时期,亲身经历战乱流离,就很难深刻体会“国破山河在,城春草木深”中那份沉郁顿挫的家国之痛与沧桑之感,他的诗,因此被尊为“诗史”,其个人命运与时代脉搏紧密相连。

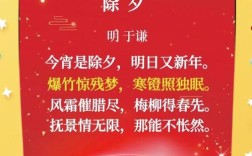

探究作品的创作背景同样至关重要,这包括具体的历史事件、社会风貌以及作者提笔时的心境,苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,写于他因“乌台诗案”被贬黄州之后,亲临传说中的古战场,联想到三国周瑜的年轻有为、意气风发,再反观自身宦海浮沉、华发早生,那种豪迈中的旷达、感慨中的超脱便喷薄而出,若不置于这样的背景之下,对“人生如梦,一尊还酹江月”的理解便会流于浅薄。

析法:领略形式的匠心

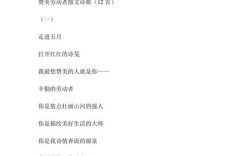

古典诗文是高度凝练的艺术,其魅力很大程度上源于精妙绝伦的艺术手法,掌握这些手法,如同掌握了开启艺术殿堂的密码。

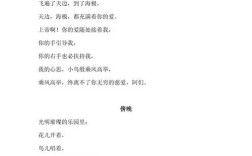

意象与意境,是中国古典诗学的核心范畴,意象是融入了主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“长亭”;而意境则是众多意象组合所营造出的、能引发读者无限遐想的艺术境界,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的铺陈,无需任何赘言,一幅萧瑟苍凉的秋日羁旅图便跃然纸上,孤寂凄苦的游子形象与心境呼之欲出,这便是意境的成功营造。

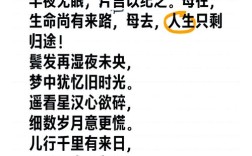

表达技巧的运用,直接决定了作品的艺术感染力,抒情方式上,有直抒胸臆的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,也有借景抒情的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,描写方式上,有虚实结合,如李白《梦游天姥吟留别》中瑰丽奇幻的梦境与现实对比;有动静相衬,如王维《鸟鸣涧》中“人闲桂花落,夜静春山空,月出惊山鸟,时鸣春涧中”的静谧与生机,修辞手法上,比喻、拟人、夸张、用典等更是层出不穷,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以江水喻愁,将抽象无形的哀愁化为具体可感的磅礴巨流,动人心魄。

篇章结构也体现了作者的匠心,古文尤其讲究起承转合,脉络清晰,如杜牧的《阿房宫赋》,前半篇极尽铺排描绘阿房宫的宏伟壮丽与宫人的奢靡生活,是为“起”与“承”;随后笔锋一转,“戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土”,点出其顷刻覆灭的结局,是为“转”;最后引出“灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也”的深刻议论,卒章显志,是为“合”,这种严谨的结构,有力地支撑了文章的主题。

致用:提升鉴赏的路径

掌握了这些知识,最终要落实到具体的鉴赏与实践中,面对一首陌生的诗篇或一篇古文,可以尝试构建一个系统的分析路径。

从整体上把握作品的内容与主题,初读之后,要能大致概括出作品描绘了怎样的景象,叙述了何事,抒发了何种情感,阐述了何种道理。

进行精细的语句赏析,挑选出作品中最为精炼、最富表现力的字词或句子,分析其表达效果,这就是古人极为推崇的“炼字”,王安石的“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛的“僧敲月下门”的“敲”字,都是反复锤炼、化腐朽为神奇的典范。

结合前面提到的艺术手法,进行多维度的品评,可以从意象选择、意境营造、修辞运用、抒情方式、结构特点等角度,深入阐述作品何以动人,何以成为经典。

是在理解的基础上,进行有效的记忆与迁移,理解性记忆远胜于死记硬背,当深刻理解了杜甫《春望》的创作背景与情感内核,诗句自然烙印于心,要将从一篇篇经典中学到的分析方法,灵活运用到新的作品鉴赏中,举一反三,触类旁通。

古典诗文是中华文明的璀璨结晶,其中蕴含的智慧与美感,历经千年而愈发醇厚,以探寻的目光去审视,以沉浸的心态去感受,我们便能在这些古老的文字中,找到情感的共鸣,获得精神的滋养与审美的愉悦,这份跨越时空的对话,终将让我们的生命体验变得更加丰盈而深刻。