在孩子的成长道路上,名言警句犹如一盏盏明灯,能够照亮他们前行的方向,这些凝练而深刻的语句,承载着人类智慧的结晶,对孩子的品格塑造和思维发展具有不可忽视的作用,如何让这些古老的智慧在新时代的土壤中生根发芽,成为每位家长需要思考的课题。

探寻智慧的源头

每一句流传至今的名言警句都有其独特的文化背景和历史脉络,中国古代经典《论语》中“学而时习之,不亦说乎”出自孔子之口,反映了儒家对学习方法的深刻理解,这句话诞生于春秋战国时期,当时社会动荡,孔子希望通过教育培养君子品格,重建社会秩序,了解这样的创作背景,能帮助我们更准确地把握名言的内涵。

西方名言同样如此,莎士比亚在《哈姆雷特》中写下的“To be or not to be, that is the question”,不仅是对生存意义的哲学思考,也折射出文艺复兴时期人文主义思想的觉醒,这些语句之所以能跨越时空,正是因为它们触及了人类共同面对的根本问题。

理解作者的用心

名言警句的价值在于其作者的独特视角和深刻洞察,李白“天生我材必有用”的豪迈,杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的悲悯,都体现了诗人不同的人生境界,当我们向孩子介绍这些语句时,适当讲述作者的生平和思想,能让孩子感受到文字背后鲜活的人格魅力。

现代教育研究表明,孩子对故事性内容的接受度更高,将名言与作者的人生经历相结合,比如讲述爱迪生如何在无数次失败后说出“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,这样的叙述方式更能引发孩子的共鸣。

智慧的现代诠释

传统文化需要创造性转化和创新性发展,对于“卧薪尝胆”这样的典故,我们可以引导孩子理解为坚持不懈的精神;对于“己所不欲,勿施于人”,可以转化为日常生活中的换位思考,这种转化不是对传统的背离,而是让古老智慧与当代价值观对话的过程。

在解释“三人行,必有我师焉”时,可以结合现代社会的团队合作精神;在讲解“千里之行,始于足下”时,可以联系项目管理的分解思维,这样的诠释使传统文化焕发新的生命力。

实践中的运用艺术

名言警句的教育效果很大程度上取决于运用方法,生硬的灌输往往适得其反,巧妙的情境化运用才能收到良好效果,家长可以在孩子面临挑战时,适时引入“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”;在孩子骄傲自满时,温和地提醒“满招损,谦受益”。

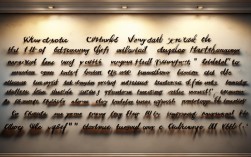

创建家庭文化环境也很重要,可以在书房悬挂励志名言,定期举办家庭读书会,鼓励孩子分享自己喜爱的名句,这些做法能将抽象的道理转化为具体的生活体验。

避免常见误区

在使用名言警句教育孩子时,需要注意几个常见问题,一是避免过度使用,过多的话语反而会削弱重点;二是避免脱离语境,断章取义会扭曲原意;三是避免说教语气,平等交流更能让孩子接受。

少壮不努力,老大徒伤悲”这样的句子,如果只是简单训诫,容易引起逆反心理,但若能结合具体事例,讲述时间管理和人生规划的重要性,效果就会好很多。

构建系统的学习方法

有效的名言警句学习应当是一个循序渐进的过程,对于低龄儿童,可以从简单的对偶句开始,如“一年之计在于春,一日之计在于晨”,随着年龄增长,逐步引入更复杂的哲学思考。

建立名言学习笔记是不错的方法,鼓励孩子记录自己喜欢的句子,并写下理解和感悟,还可以开展主题式学习,比如集中研究关于“勇气”的名言,从不同时代、不同国家的语句中感受这一品质的多元内涵。

与当代教育的融合

在现代教育体系中,名言警句可以成为连接各学科知识的纽带,学习历史时,结合时代背景理解名言;学习语文时,分析名言的修辞手法;学习思想品德时,用名言引发深度讨论。

数字时代为名言学习提供了新可能,通过多媒体资料、互动游戏等方式,让传统智慧以更生动的方式呈现,但需要注意的是,形式始终要为内容服务,不能因为追求新颖而忽略了内涵的传达。

培养批判性思维

在信息爆炸的时代,培养孩子对名言的鉴别能力同样重要,不是所有流传的语句都值得推崇,也不是每句名言都适合每个孩子,要教导孩子思考:这句话在什么条件下成立?它反映了怎样的价值观?是否有其局限性?

这种批判性思维的培养,比单纯记忆名言更重要,当孩子能够独立思考、辩证分析时,名言警句才能真正成为他们成长的精神营养。

名言警句的教育就像播种,需要合适的土壤、阳光和水分,家长的智慧在于把握时机、掌握方法,让这些智慧的种子在孩子的生命中自然生长,当孩子真正理解并内化这些智慧时,他们就能在面对人生各种境遇时,展现出超越年龄的见识和品格,这种教育不是简单的知识传授,而是心灵的对话和智慧的传承。