在中国传统文化的璀璨星河中,诗歌无疑是那颗最耀眼的星辰之一,它用精炼的语言、优美的韵律和深邃的意境,承载着民族的情感与智慧,当我们探讨“八礼四仪”这一中华文明特有的礼仪规范时,诗歌便成为理解与传承这些古老仪轨的绝佳载体,它不仅是文字的艺术,更是礼仪精神的生动映照。

诗歌的源流与礼仪的融合

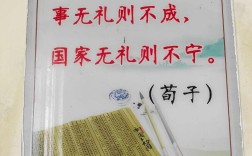

诗歌的起源与人类早期的劳动、祭祀和庆典活动密不可分。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,风”、“雅”、“颂”三部分,都与当时的礼乐制度紧密相连。“颂”诗更是直接用于宗庙祭祀的乐歌,其庄重肃穆的辞章,本身就是最高规格礼仪的组成部分,周颂·清庙》描绘了祭祀文王的盛大场景,诗句“於穆清庙,肃雝显相,济济多士,秉文之德。”不仅是对场面的记录,更是对参与者虔敬态度的礼赞,体现了“祭礼”的庄严与神圣。

后世许多诗人也深受儒家礼教思想影响,将个人修养与社会规范融入诗作,许多咏史、怀古、赠答、纪行类的诗篇,都或明或暗地体现了“八礼四仪”所倡导的尊老爱幼、待人以诚、言谈有度、观赏有节等精神内核。

创作背景:时代精神与个人情怀的交响

理解一首与礼仪相关的诗歌,必须深入其创作背景,这包括了宏大的时代背景与诗人具体的个人境遇。

以唐代诗人杜甫的《赠卫八处士》为例,“人生不相见,动如参与商,今夕复何夕,共此灯烛光。”这首诗写于安史之乱的动荡年代,诗人与故友意外重逢,诗中描绘了主人热情待客的场景,“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”,简单的饭菜却充满了真挚的情谊,这不仅是个人友情的抒发,更是在礼崩乐坏的战乱时期,对“待人之礼”中真诚、友善、珍视情谊等核心价值的坚守与呼唤,了解了这样的背景,读者就能更深刻地体会到诗句中蕴含的沉郁顿挫与温暖人情,感受到礼仪在维系社会纽带中的重要作用。

再如《诗经·小雅·鹿鸣》,“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”这首诗通常被认为是周王宴请群臣时所唱,其创作背景是君王为巩固统治,通过宴饮之礼来联络感情、招贤纳士,诗歌营造的和谐、欢愉、尊重的氛围,正是“餐饮之礼”与“待人之礼”在宫廷层面的完美体现。

表现手法:赋比兴中的礼仪画卷

诗歌运用丰富多样的艺术手法来表现礼仪的精髓,其中最经典的莫过于“赋、比、兴”。

- 赋——直陈其事:“赋”是直接铺陈叙述,常用于描绘礼仪场景的细节,上文提到的《鹿鸣》中“鼓瑟吹笙”、“吹笙鼓簧”等句,就是直接描绘宴会上音乐演奏的热闹场面,让读者如临其境,感受到礼仪活动的流程与氛围。

- 比——以此喻彼:“比”即比喻,能将抽象的礼仪精神形象化,用“松柏”比喻坚贞的节操,用“兰芝”比喻高尚的品德,这在许多修身主题的诗歌中常见,暗合了“仪式之礼”对参与者内在气质的要求。

- 兴——托物起兴:“兴”是先言他物以引起所咏之词,常用于营造与礼仪相契合的情感基调。《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”,自然地将自然界的和谐与人类对美好婚姻(可视为“仪式之礼”中婚仪的雏形)的向往联系起来。

除了赋比兴,对仗、用典等手法也极大地增强了诗歌的表现力,对仗使诗句工整,富有节奏感,与礼仪的秩序感相得益彰,用典则能借古喻今,赋予诗歌深厚的历史文化底蕴,让简单的礼仪描述承载起千年的智慧。

学习方法:从诵读到内化

对于现代人而言,如何通过学习这类诗歌来真正理解并践行“八礼四仪”的精神呢?

- 反复诵读,感受韵律之美:诗歌首先是声音的艺术,通过有感情地朗读,我们能直观体会其平仄、押韵带来的音乐感,这种节奏感与礼仪行为中应有的从容、有序是相通的,在诵读《礼记·曲礼》中“毋不敬,俨若思,安定辞”这类具有诗化特征的古训时,其沉稳的节奏本身就在教导我们言行应有的庄重。

- 深入解析,理解意象之深:逐字逐句地分析诗歌,弄懂每一个意象的象征意义,为什么用“玉”来比喻君子之德?因为玉温润光泽,象征着仁爱、坚贞与高洁,这与“行走之礼”、“观赏之礼”中要求的内敛、尊重、爱护环境等品质高度契合。

- 关联现实,实现古今对话:将诗歌中描绘的场景与精神,与当下的生活联系起来,读到李白《赠孟浩然》的“高山安可仰,徒此揖清芬”,思考的是如何在现代社会中表达对师长的尊敬(待人之礼),读到白居易《观刈麦》的“念此私自愧,尽日不能忘”,思考的是如何珍惜粮食、尊重劳动(餐饮之礼),这种关联能让古老的诗歌焕发新的生命力。

- 尝试创作,体验表达之乐:在深入理解的基础上,可以尝试用现代语言创作一些体现“八礼四仪”精神的短诗或句子,这个过程不仅是知识的输出,更是将礼仪文化内化为自身修养的过程。

诗歌,以其独特的魅力,为我们打开了一扇通往古代礼仪世界的大门,它让我们看到,“八礼四仪”并非刻板的教条,而是充满温情与敬意的生活方式,通过学习和品味这些凝聚了先人智慧的篇章,我们不仅能提升文学素养,更能让优雅的礼仪之风,穿越时空,浸润我们的心田,指导我们的言行,在这个快节奏的时代,或许正是这些古老的韵律,能帮助我们找回那份久违的从容与敬意。