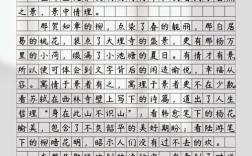

中华诗歌的源头可追溯至远古歌谣,《弹歌》仅八字“断竹,续竹,飞土,逐宍”,已展现先民狩猎场景的完整叙事,西周初年至春秋中的《诗经》集结了黄河流域各地歌谣,豳风·七月》以“七月流火,九月授衣”开启的农事记述,真实反映了周代农耕文明的社会结构,屈原在《离骚》中开创的“香草美人”意象体系,将楚地巫文化与士大夫政治理想熔铸一体,“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”的吟咏,实为战国末期楚国政治漩涡中知识分子的精神写照。

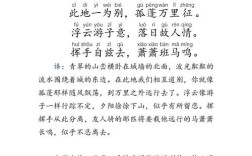

唐代格律诗的成熟标志着诗歌形式的巅峰,王维《使至塞上》的“大漠孤烟直,长河落日圆”,通过十字构建的几何构图,既符合五言律诗的平仄规范,又暗合画家对空间分割的美学追求,李白《蜀道难》中三次出现的“蜀道之难,难于上青天”,以复沓句式营造出险峻山势的听觉回环,这种歌行体的自由转韵,恰与诗人跌宕的情感波动同频共振。

宋代词体的兴盛与城市商业发展密切关联,柳永《望海潮》描绘的“市列珠玑,户盈罗绮”的杭州盛景,实为北宋商品经济繁荣的文学镜像,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》将个人仕途坎坷融入历史时空的观照,其“人生如梦”的慨叹,与黄州贬谪期间参悟佛老的思想转变深度契合,周邦彦《兰陵王·柳阴直》通过折柳送别的传统意象,构建出三叠词调的精密声律,这种艺术成就建立在北宋教坊曲谱系统化整理的基础之上。

诗歌鉴赏需把握意象的传承与创新,陶渊明《饮酒》其五建构的“采菊东篱下”的隐逸符号,经王维“行到水穷处”的禅意转化,至范成大《四时田园杂兴》已演变为士人生活美学的完整体系,李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶”的典故运用,将道家哲学思想转化为情感迷惘的隐喻,这种用典手法在辛弃疾《贺新郎·别茂嘉十二弟》中发展为连续铺排历史离别故事的“集桩体”。

创作技法的核心在于情景关系的处理,杜甫《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的移情手法,使自然景物成为时代创伤的载体,晏几道《临江仙》的“落花人独立,微雨燕双飞”,通过孤独身影与双飞燕的视觉对比,构建出词体特有的微妙情绪场域,白居易《琵琶行》将音乐描写推进到“银瓶乍破水浆迸”的通感境界,这种听觉视觉化的艺术尝试,在李贺《李凭箜篌引》中发展为“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”的神话想象。

诗歌的声律之美体现在汉语音韵的精密组合,李清照《声声慢》首句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,十四叠字中齿音字占比达百分之七十,刻意营造的啮齿叮咛之声,与词人晚年孤寂心境形成声情统一的艺术整体,陆游《书愤》颈联“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”,通过“空”“已”两个虚词的前后呼应,在工整对仗中注入顿挫起伏的情感张力。

当代传播中,传统诗词仍具有强大生命力,毛泽东《沁园春·雪》将豪放词风与革命理想结合,其“山舞银蛇,原驰蜡象”的北国雪景描写,既承袭苏轼辛弃疾的壮阔词境,又展现现代政治家的宇宙视野,叶嘉莹在《唐宋词十七讲》中提出的“兴发感动”理论,为古典诗词鉴赏建立了贯通古今的心灵通道。

中华诗歌的长河始终在继承中创新,杜甫“转益多师是汝师”的创作理念,在今天依然指引着诗歌创作的方向,当我们吟诵“江畔何人初见月?江月何年初照人”的千古天问时,张若虚《春江花月夜》中跨越时空的生命意识,仍在与当代读者进行着永恒的精神对话。