诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的精华,在信息爆炸的时代,静心品读一首好诗,如同在喧嚣中寻得一片宁静绿洲,我们一同探寻诗歌的魅力,学习如何真正地“恢复”诗歌在我们生活中的位置,让这份古老而珍贵的文化遗产,重新焕发生机。

溯源:诗歌的根脉与流变

诗歌的起源,几乎与人类文明同步,最早的诗歌,并非诞生于书斋,而是来自先民劳动时的“杭育杭育”之声,或是祭祀仪式上的祝祷之词,中国的《诗经》,作为第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋中叶的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地民歌,真切反映了当时的社会风貌与民众情感;“雅”是宫廷乐歌,多为贵族宴饮或朝会之作;“颂”则是宗庙祭祀的乐歌,庄严肃穆,这些诗歌,是我们理解上古时期生活与思想的活化石。

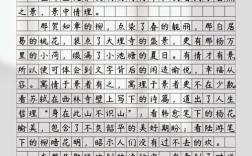

诗歌的形式随着时代不断演变,战国时期,屈原汲取楚地民歌养分,开创了“楚辞”这一新诗体,其代表作《离骚》以瑰丽的想象和深沉的爱国情怀,奠定了中国浪漫主义诗歌的基石,汉代乐府诗“感于哀乐,缘事而发”,叙事性强,如《孔雀东南飞》和《木兰诗》,都是脍炙人口的叙事长诗,直至唐代,格律诗(近体诗)的形成,将中国古典诗歌推向了艺术的顶峰,李白、杜甫、王维、李商隐等巨匠,在严格的平仄、对仗、押韵规则中,挥洒出无穷的创造力,宋词则与音乐关系更为紧密,按谱填词,句式长短错落,情感表达更为细腻婉转,苏轼的豪放,李清照的婉约,辛弃疾的悲壮,共同构成了宋词艺术的璀璨星空。

了解诗歌的出处与流变,是恢复诗歌欣赏的第一步,它让我们明白,每一首诗都不是孤立的文字,而是深深植根于特定历史土壤的文化结晶。

知人:作者生平与时代印记

“诗言志,歌永言。”要深入理解一首诗,必须了解它的作者,诗人的生平经历、思想情感乃至所处时代的特征,都会在其作品中留下深刻的烙印。

以杜甫为例,他的一生与唐王朝由盛转衰的历史紧密相连,青年时漫游齐鲁,写下“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情;中年困守长安,目睹“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会不公;安史之乱中,他亲历离乱,创作了“三吏”、“三别”这样反映民间疾苦的史诗;晚年漂泊西南,诗句中更是充满了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的深沉感慨,读杜甫的诗,仿佛在读一部用血泪写就的唐史,他的诗歌因此被尊为“诗史”。

同样,读李白的诗,能感受到盛唐的蓬勃气象与诗人追求自由、蔑视权贵的傲岸人格,读李煜的词,则能体会一位亡国之君从宫廷享乐到囚徒哀痛的巨大心理落差,了解作者,就是找到了一把打开诗歌情感世界的钥匙,让千年前的文字变得有温度、有生命。

论世:创作背景的深层解读

创作背景是诗歌的“语境”,它既包括宏大的时代背景,也包括触发诗人创作灵感的具体事件。

曹操的《蒿里行》写于汉末军阀混战时期,“白骨露于野,千里无鸡鸣”的惨象,是对当时社会现实的直接描绘,理解了这段历史,才能体会诗中沉郁悲凉的情感,王羲之等人在兰亭的雅集,曲水流觞,饮酒赋诗,诞生了《兰亭集序》及诸多诗篇,这是文人集会影响创作的典型例子。

有些诗歌的创作背景较为隐秘,需要结合史料与文本进行推断,李商隐的许多《无题》诗,意境朦胧,情感复杂,历代学者对其创作动机众说纷纭,或认为寄托政治失意,或认为是缠绵的爱情诗,这种多义性,恰恰增添了诗歌的艺术魅力,探究创作背景,能让我们跨越时空,与诗人当时的心境产生共鸣,更精准地把握诗歌的内涵。

致用:诗歌在现代生活中的应用

恢复诗歌,不仅仅是背诵和欣赏,更在于将其精神融入日常生活,让它成为一种滋养心灵的生活方式。

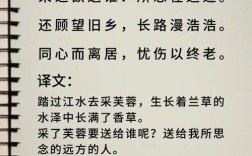

诗歌是绝佳的情感表达工具,在特别的时刻,引用或创作一句诗,往往胜过千言万语,表达思念,可以说“晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君”;感慨时光流逝,可以吟诵“逝者如斯夫,不舍昼夜”;鼓舞志气,则能高歌“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。

诗歌是提升人文素养的途径,经常阅读诗歌,能够潜移默化地丰富我们的词汇,优化语言表达,培养对韵律和节奏的敏感度,无论是写作还是谈吐,都能因此增添一份文雅与深度。

诗歌是慰藉心灵的良药,在快节奏、高压力的现代社会,诗歌提供了一个精神栖息地,当感到焦虑或迷茫时,读读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,或许能获得一份超然与平静;品味苏轼的“一蓑烟雨任平生”,则能学习一种豁达乐观的人生态度。

诗歌可以融入审美实践,练习书法时,抄录一首古诗,既能练字,又能赏诗;游览山水时,联想相关的诗词名句,能提升游览的文化意趣,实现“诗与远方”的结合。

品艺:诗歌创作的核心手法

欣赏诗歌的艺术性,需要了解其基本表现手法,这些手法是诗人构建意境、传达情感的技艺。

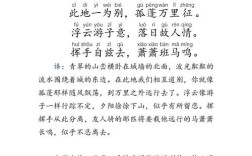

意象与意境:意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,多个意象组合,共同营造出一种艺术境界,即为意境,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加意象,渲染出天涯游子孤寂凄凉的意境。

赋、比、兴:这是《诗经》以来就广泛使用的传统手法。“赋”是直陈其事,如《七月》按时间顺序叙述农事;“比”是比喻,如“手如柔荑,肤如凝脂”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”引出“窈窕淑女,君子好逑”。

象征与用典:象征是通过特定形象暗示更深层的思想,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,用典是引用历史故事或前人诗句,以简驭繁,丰富诗歌内涵,辛弃疾的词堪称用典的典范。

节奏与韵律:这是诗歌音乐性的来源,古体诗相对自由,近体诗和词则有严格的格律要求,平仄的交替,句式的长短,押韵的回环,共同构成了诗歌抑扬顿挫、朗朗上口的听觉美感。

掌握这些手法,能让我们从“读懂了”进阶到“读透了”,真正领略诗歌作为语言艺术的精妙之处。

恢复诗歌,是一项温柔而坚定的文化实践,它不需要高深的理论,只需要我们愿意停下匆忙的脚步,给自己片刻宁静,去倾听那些穿越了千年风雨依然鲜活的声音,让诗歌重新成为我们精神的底色,在品读与实践中,感受汉语的无穷魅力,汲取古人的智慧与力量,从而更好地安顿我们自身在这个时代的生活与情感,这或许,是我们这个时代恢复诗歌最本真、也最迫切的意义所在。