诗歌,是千年文脉的涓涓细流,是民族情感的深沉回响,它用最凝练的文字,构筑起最辽阔的精神世界,当我们翻开一卷诗词,便如同推开一扇通往历史与心灵的窗,窗外风光无限,要真正领略这窗内的景致,我们需要掌握一些“观景”的方法,从多个维度走近诗歌,理解其肌理,感受其温度。

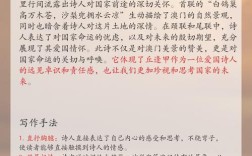

溯源:探寻诗歌的来处与心境

每一首传世诗篇,都不是孤立存在的文字符号,它深深植根于其诞生的时代土壤,并与创作者的生命轨迹紧密相连,了解诗歌的出处与创作背景,是理解其深层意蕴的关键钥匙。

所谓出处,即诗歌的文本来源,它可能收录于某位诗人的别集,如《李太白集》、《杜工部集》;也可能见于当时或后人编纂的总集,如《诗经》、《楚辞》、《乐府诗集》,明确出处,不仅能确保文本的准确性,更能帮助我们了解诗歌最初的传播与接受语境,读《古诗十九首》,我们需知它并非一人一时之作,而是东汉末年一批无名氏文人的创作,收录于南朝萧统所编的《文选》,其整体风格反映了动荡时代中士人的彷徨与生命感喟。

创作背景则更为具体,它涵盖了诗人写作时的特定历史情境、个人遭遇与心境,这背景如同绘画的底色,决定了诗歌的情感基调,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不了解安史之乱前后唐代社会尖锐的阶级矛盾与民生凋敝,便难以体会其中沉郁顿挫的批判力量,李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,若脱离其从一国之君沦为阶下之囚的巨大人生落差,便无法品味那亡国之痛的血泪与绝望,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,词前小序明确写道:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”这短短数语,点明了时间、事件与寄怀对象,为我们理解词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的旷达与深情,提供了最直接的线索。

当我们接触一首诗歌,不妨先做一番“考据”功夫,查考其来源,了解诗人生平,尤其是写作此诗前后的人生重要节点与时代风云,这并非枯燥的学术研究,而是为了能与诗人处于同一“时空场域”,更真切地触摸其脉搏与心跳。

析法:品味诗歌的艺术与匠心

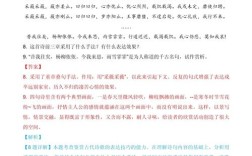

诗歌是语言的艺术,更是技巧的结晶,古人作诗填词,讲究“法度”,运用各种艺术手法来营造意境、传递情感,掌握这些基本手法,如同获得了欣赏园林的导游图,能让我们更清晰地看出其中的布局之妙、景致之幽。

意象与意境:这是中国古典诗歌的核心范畴,意象是融入了主观情感的客观物象,如“明月”、“杨柳”、“孤鸿”、“扁舟”,意境则是众多意象组合所营造出的一个可供读者沉浸和回味的艺术空间,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的并置,萧瑟苍凉,瞬间将读者带入天涯游子的愁思之境。

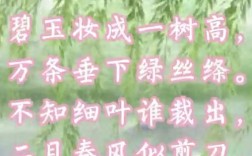

赋、比、兴:这是《诗经》以来最重要的三种表现手法。“赋”是直陈其事,铺叙描写,如《孔雀东南飞》中对刘兰芝的细致刻画。“比”是比喻,以此物比彼物,如贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,新颖巧妙。“兴”是先言他物以引起所咏之词,往往用于发端或营造气氛,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题。

格律与声韵:尤其是近体诗(格律诗)和词,对平仄、对仗、押韵有严格规定,这些格律并非束缚,而是为了形成一种音乐性的美感,平仄交错,产生抑扬顿挫的节奏;工稳对仗,体现汉语的对称之美;规律押韵,则使诗歌朗朗上口,气韵贯通,了解基本的平仄与韵部知识,在吟诵时更能体会其声律之妙,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅对仗工整,且色彩明丽,动静相宜,画面感与韵律感极强。

用典与象征:诗人常援引历史故事、神话传说或前人诗句入诗,即用典,如辛弃疾词中大量运用典故,借古人之酒杯,浇自己之块垒,使其词作内涵丰厚,沉郁顿挫,象征则是通过某一特定形象来暗示某种观念或情感,如屈原以“香草美人”象征高洁的品格。

致用:诗歌在当代的活化与滋养

古典诗词并非博物馆里的陈列品,它蕴含着超越时空的生命力,可以也应当融入我们的现代生活,成为滋养精神、提升表达的宝贵资源。

提升语言表达:诗歌是语言的精华,经常阅读和背诵经典诗词,能极大地丰富我们的词汇库,提升语言的凝练度与美感,在写作或言谈中,适时化用或引用诗句,能使表达更具文采和深度,赞叹景色壮丽,可说“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”;感慨光阴流逝,可用“逝者如斯夫,不舍昼夜”。

陶冶性情心智:诗歌是情感的净化器与思想的磨刀石,李白的豪放不羁,能激发我们的浪漫情怀与生命张力;杜甫的忧国忧民,能培养我们的社会责任感与人文关怀;王维的空灵禅意,能帮助我们在一片喧嚣中找到内心的宁静,在人生失意时,读读苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达;在思乡情切时,体味王维“每逢佳节倍思亲”的普遍人性。

丰富审美体验:诗歌教会我们如何发现美、欣赏美,它训练我们对自然、对生活细腻的感知能力,读过“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,再观梅花时,便多了一份诗意的视角;品味过“采菊东篱下,悠然见南山”,在忙碌的都市生活中,或许也能寻得一刻闲适与超然。

学习诗歌,最终目的不是为了掉书袋,而是为了将那份穿越千年的美好与智慧,内化为我们自身的气质与修养,它让我们在琐碎的日常之外,拥有一个“诗意栖居”的可能,当我们能够以诗意的眼光看待世界,生活本身,也就成了最美的诗篇。